越生 黒山三滝周辺を歩きました。このあたりのシダに詳しい方に案内していただきました。赤いチャートが目につき、滝の周辺の険しい地形を作り出していました。滝までの平坦な道はシダ観察にもってこいの散歩道でした。見るところが多くよい季節にぜひもう一度訪れたいと思います。

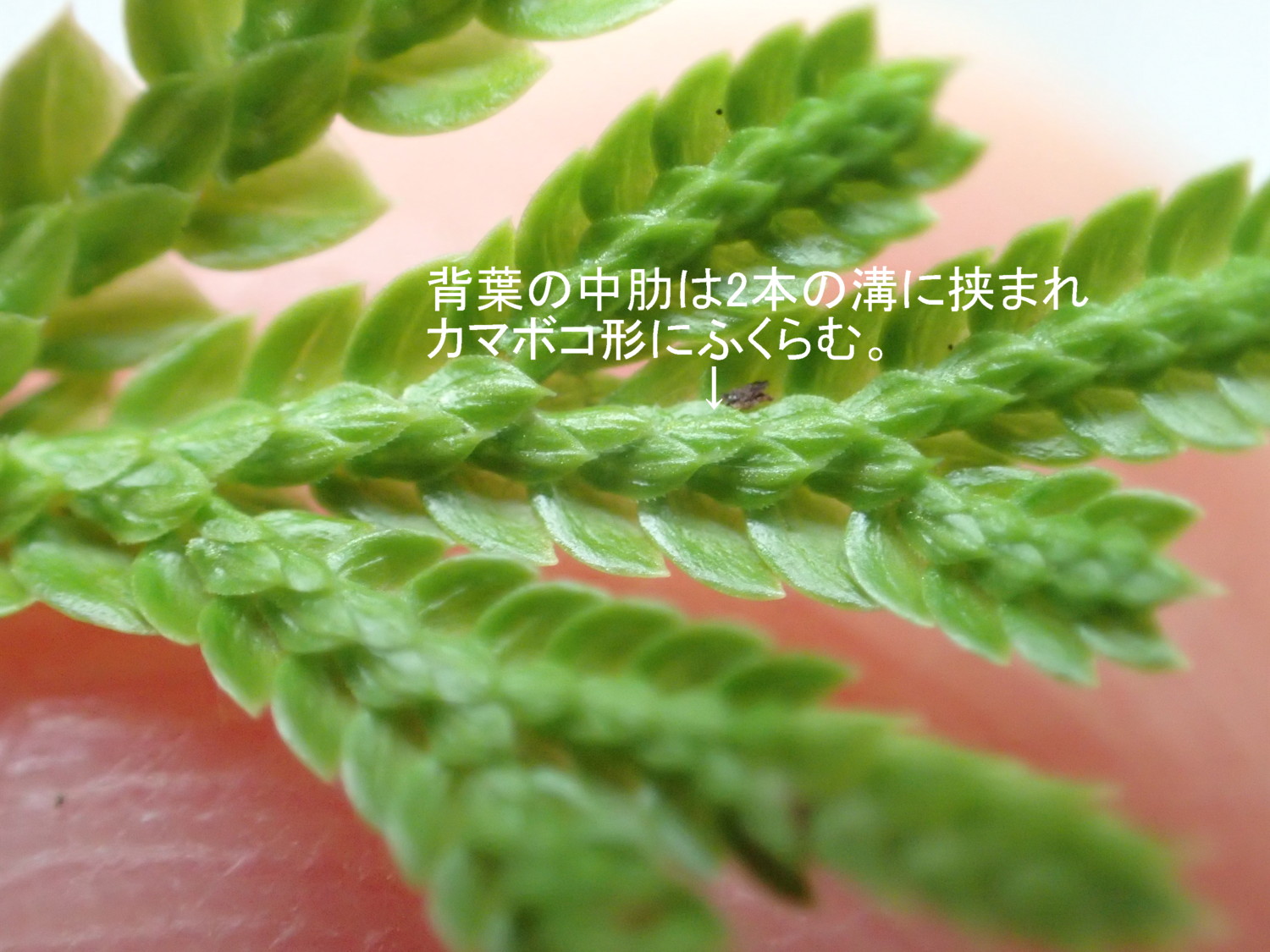

クラマゴケの仲間

クラマゴケ、タチクラマゴケ、コンテリクラマゴケ、カタヒバ、イワヒバが見られた。越生駅の近くの寺でイヌカタヒバを観察。

タチクラマゴケ

山際の道路わきの民家の苔むした石垣に生育。

カタヒバとイヌカタヒバ

カタヒバは滝の周辺で観察。イヌカタヒバは越生駅近くの寺の境内で観察。

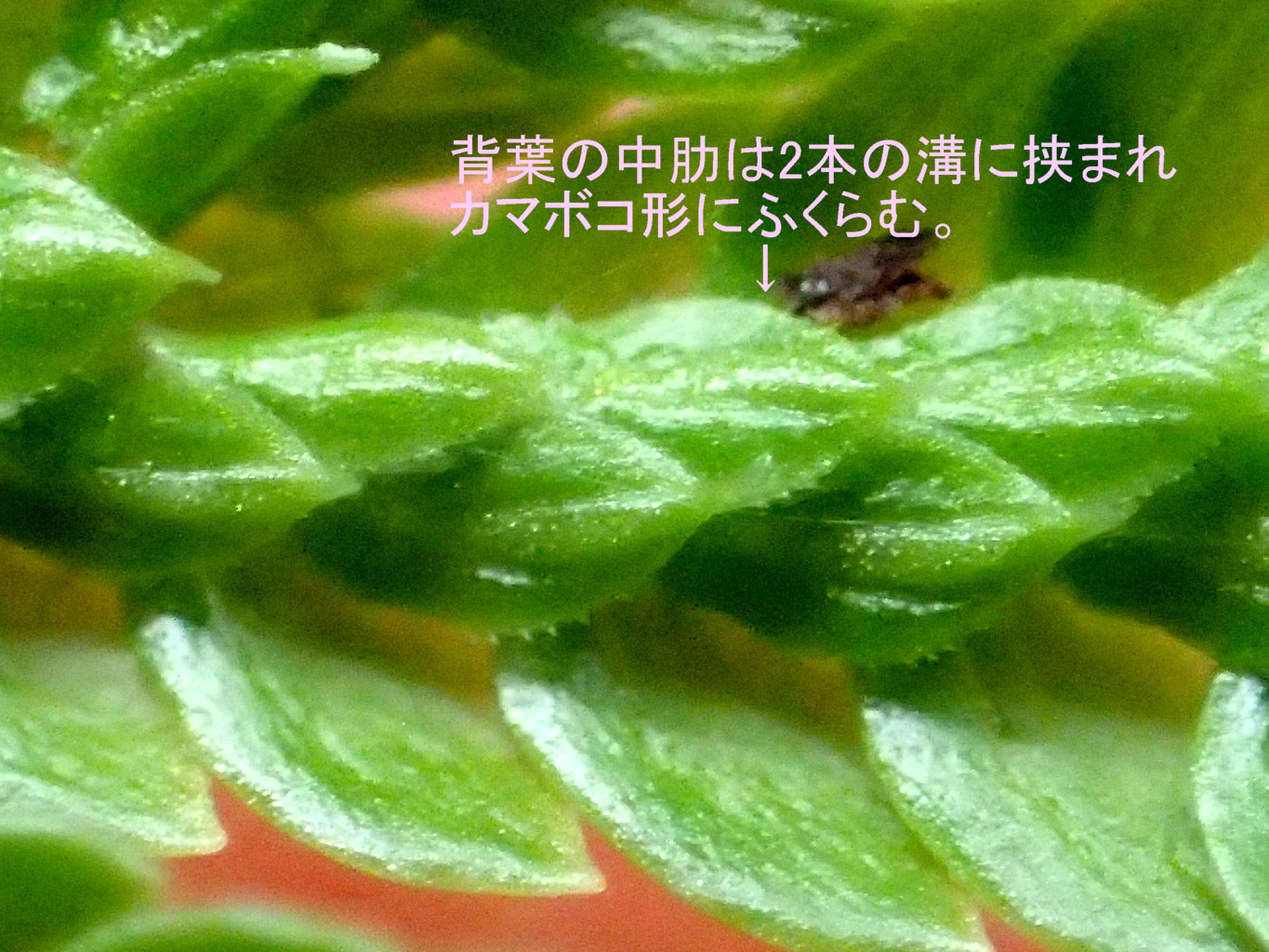

(1)カタヒバ、背葉

(2)イヌカタヒバ、背葉

(1)カタヒバ、背葉

(2)イヌカタヒバ、背葉

トウゲシバの仲間

普通のトウゲシバとオニトウゲシバを観察。

オニトウゲシバ

暖地性のトウゲシバの仲間。確認できたのは1か所ですが、林縁のチャートの崖に群生していました。

立ち上がった茎の高さは10~20㎝、2~3叉する。葉は紡錘形で中央で最も幅が広く幅は5㎜(トウゲシバの葉は倒披針形で、幅はどちらかというと中央より先のほうで最大となる)。常緑広葉樹に覆われた斜面岩場、多少腐植が堆積したような崖に生育。

(1)チャートの崖に群生するオニトウゲシバ

(2)オニトウゲシバ

イワガネゼンマイの仲間

イワガネゼンマイ、ウラゲイワガネ、イワガネソウ、雑種のキソイワガネソウ(ウラゲイワガネ×イワガネソウ)が見られた。

ウラゲイワガネ キソイヌイワガネソウ(ウラゲイワガネ×イワガネソウ)

ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ(ウラゲイワガネ×イワガネソウ)

切り立った崖に生育。葉の大きさは100㎝程度。羽片が披針形で細身の外観から、一目で普通のイワガネゼンマイと異なることが分かる。葉脈は辺縁の鋸歯の中まで達し、網目状にはならず2叉あるいは3叉する。

ウラゲイワガネに訂正いたします。

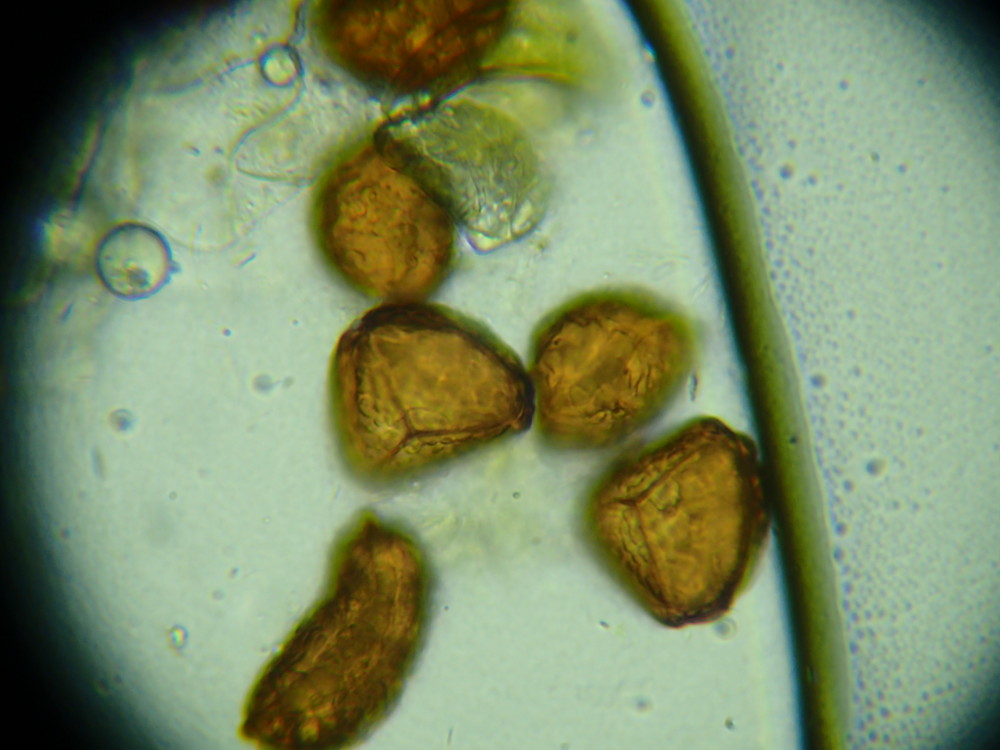

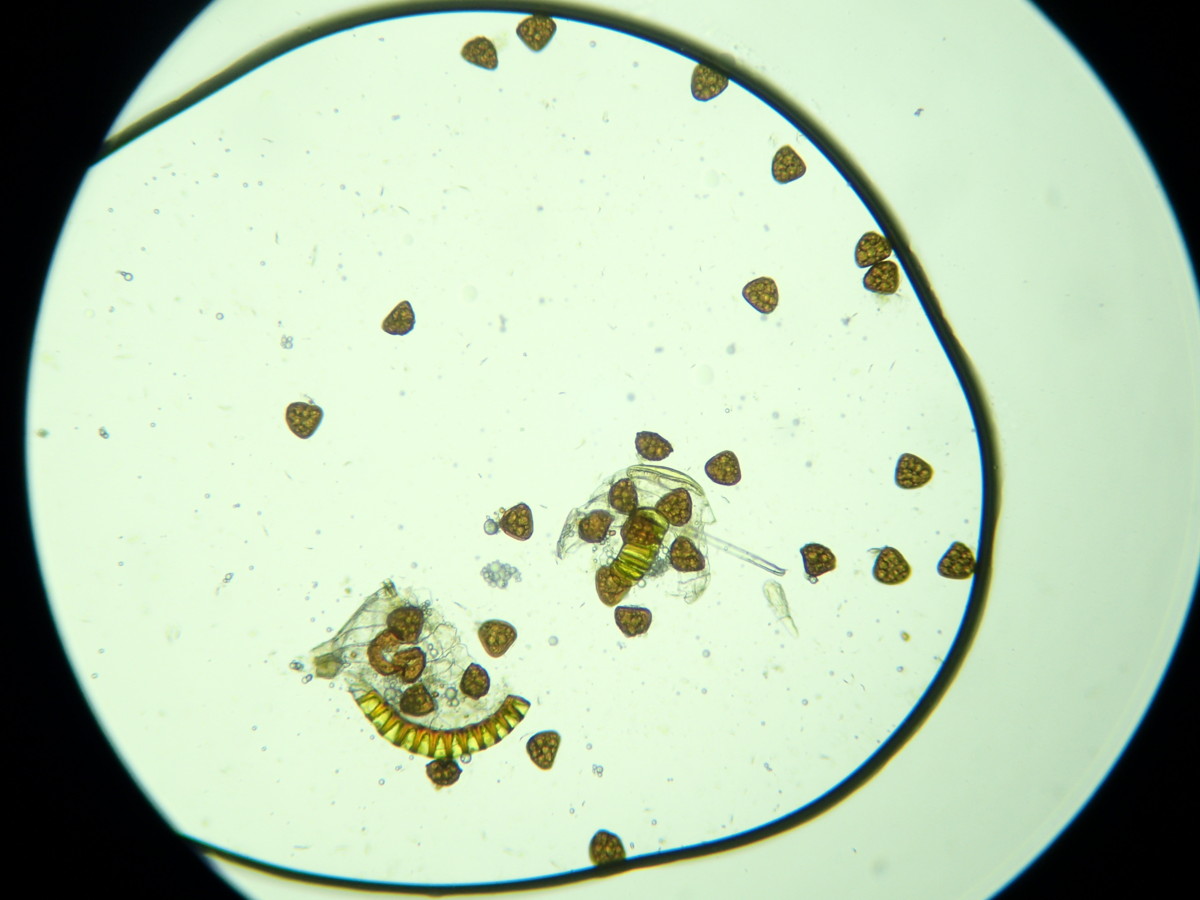

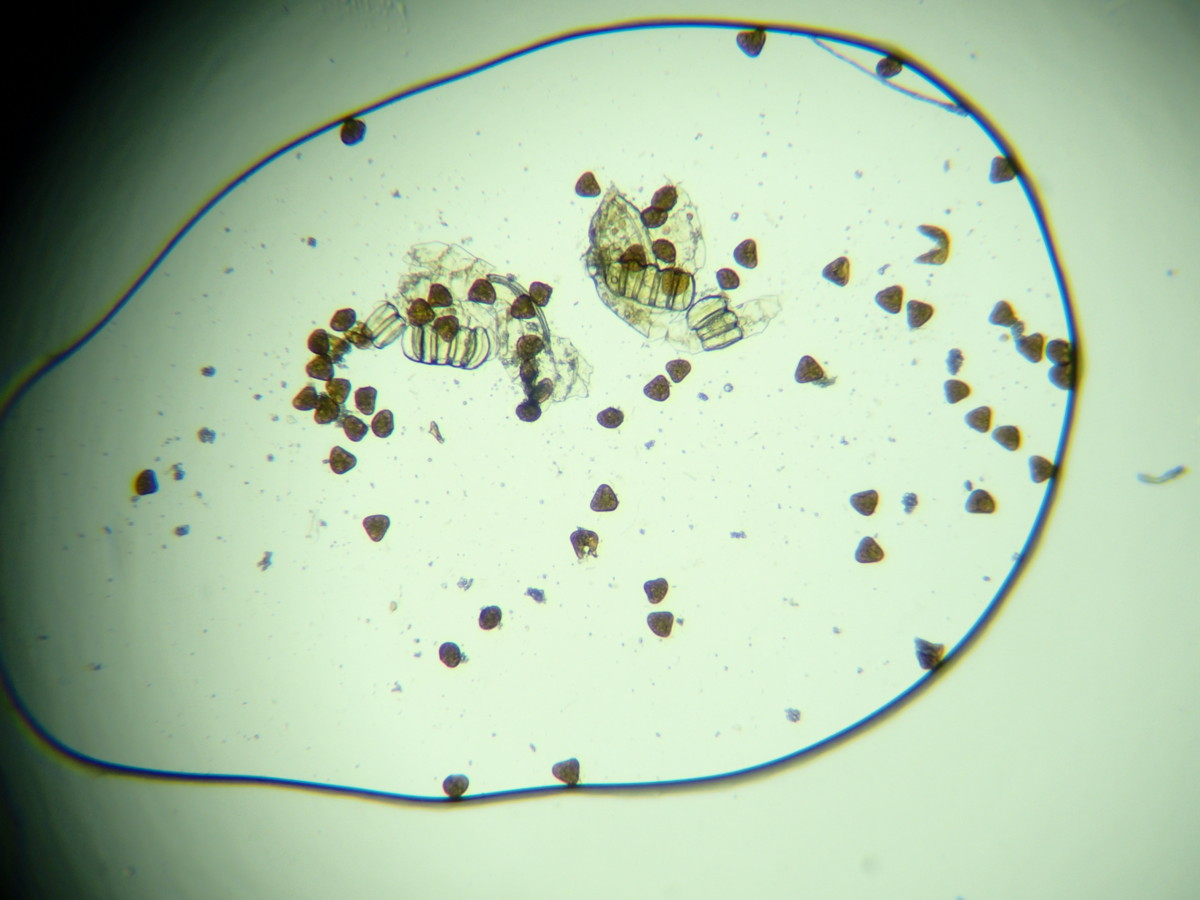

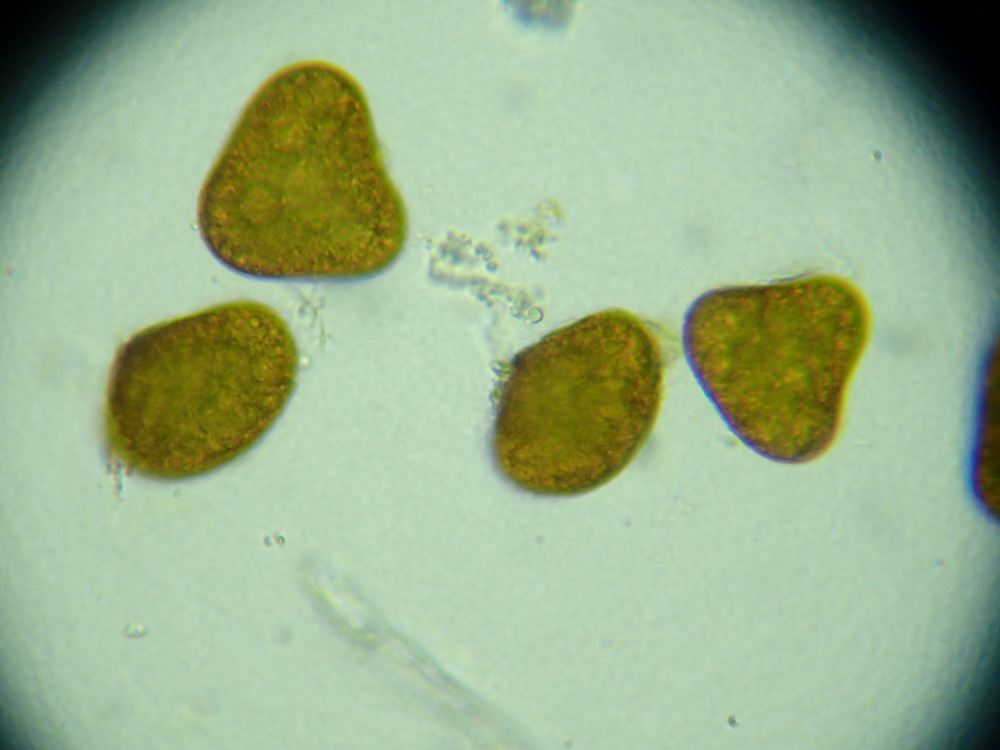

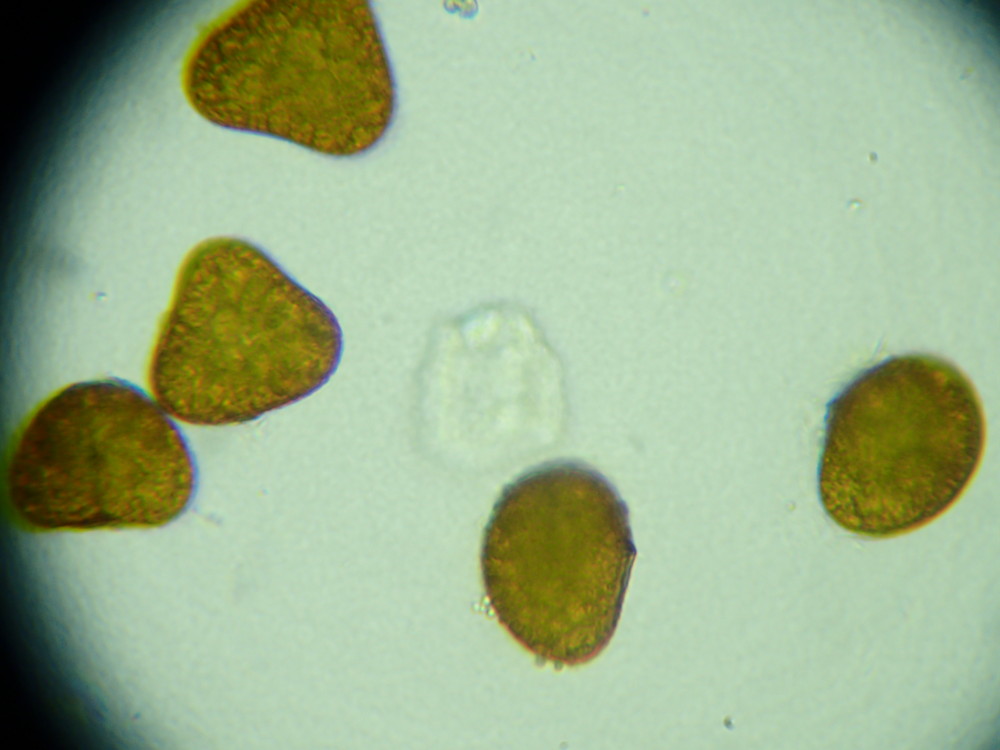

シャープな羽片の外観から、ウラゲイワガネとイワガネソウの雑種のキソイヌイワガネソウとして掲載いたしましたが、胞子を観察すると、胞子の大小・いびつな胞子は多少見られるものの、充実した胞子嚢では、複数の胞子嚢でほぼ正常な胞子が観察されました。キソイヌイワガネソウとして掲載したものをウラゲイワガネに訂正いたします。2018年10月22日

(1)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、羽片

(2)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、羽片の葉脈

(1)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、羽片裏側

(2)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、胞子嚢群

(1)(2)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、羽片裏側の毛

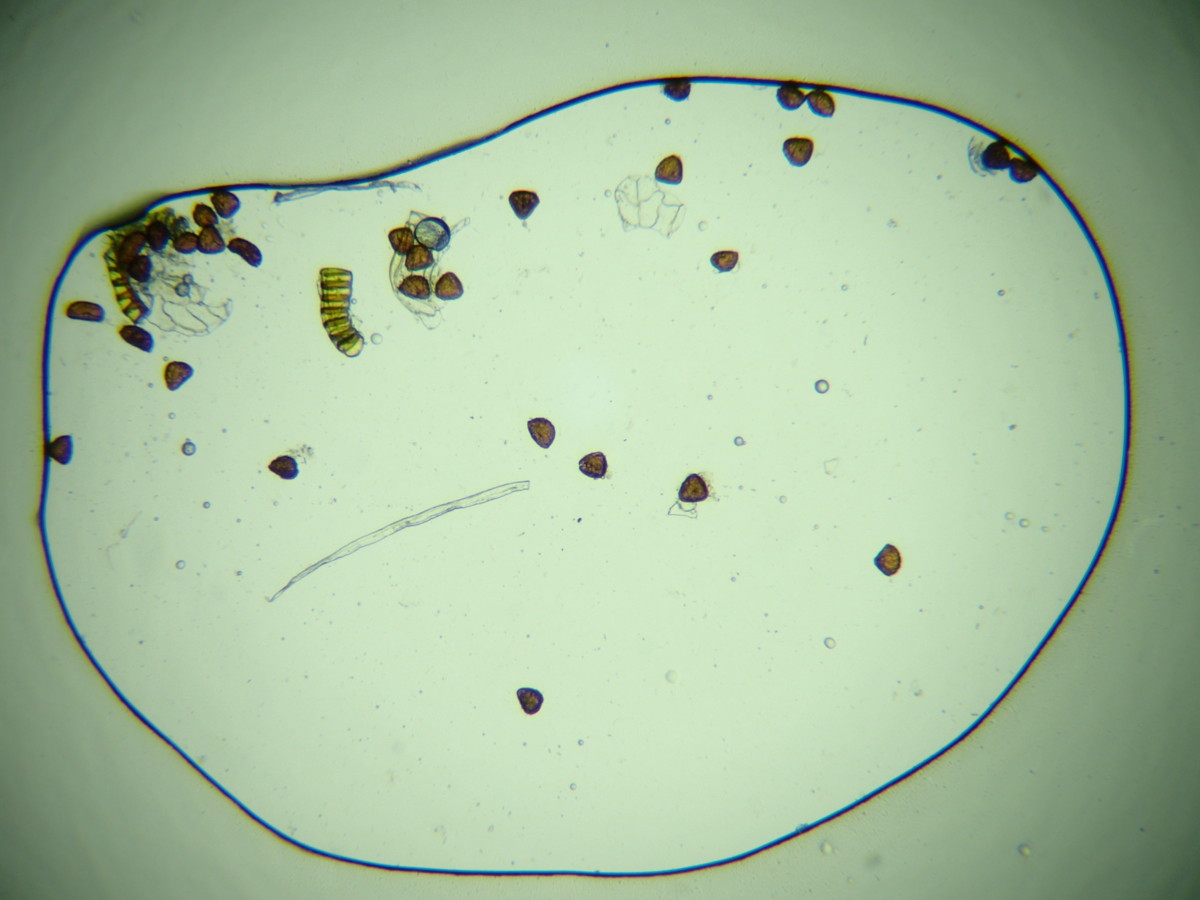

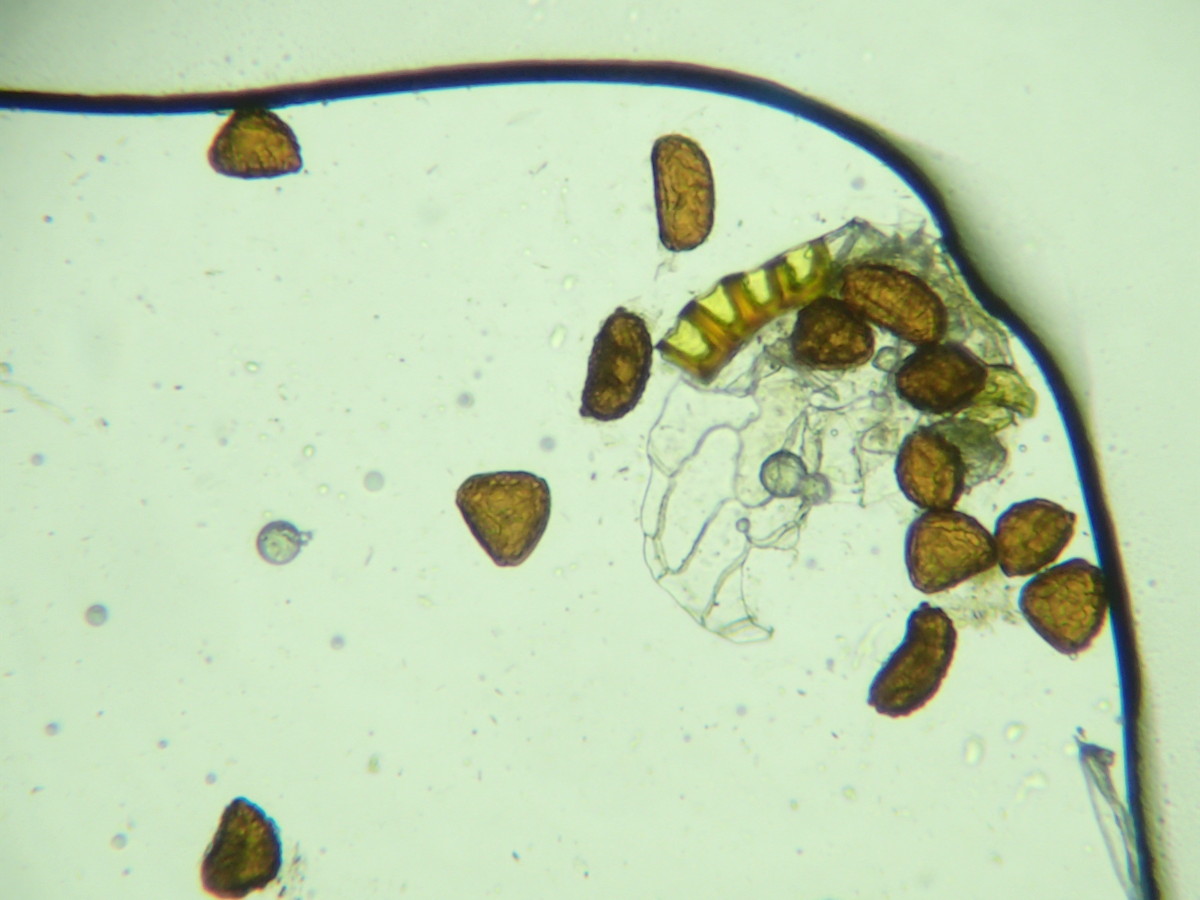

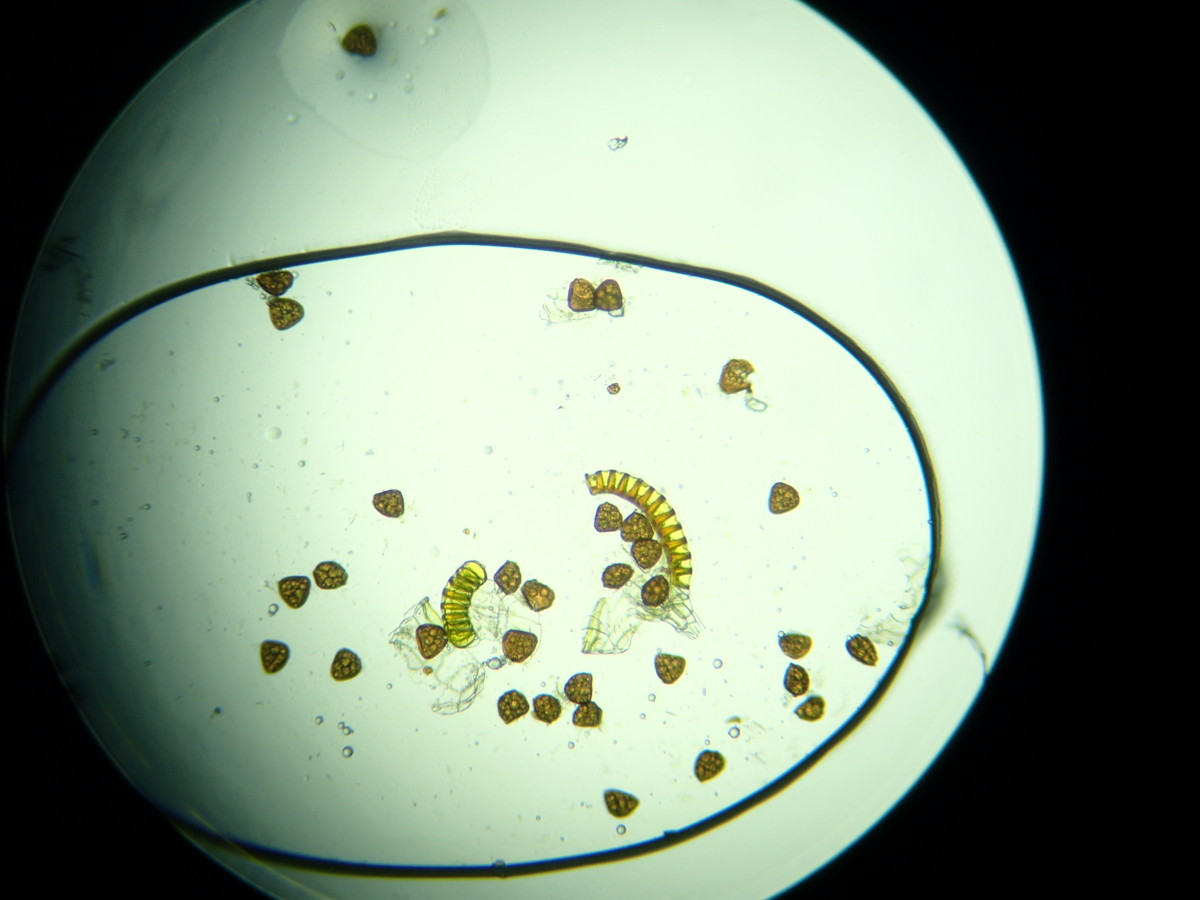

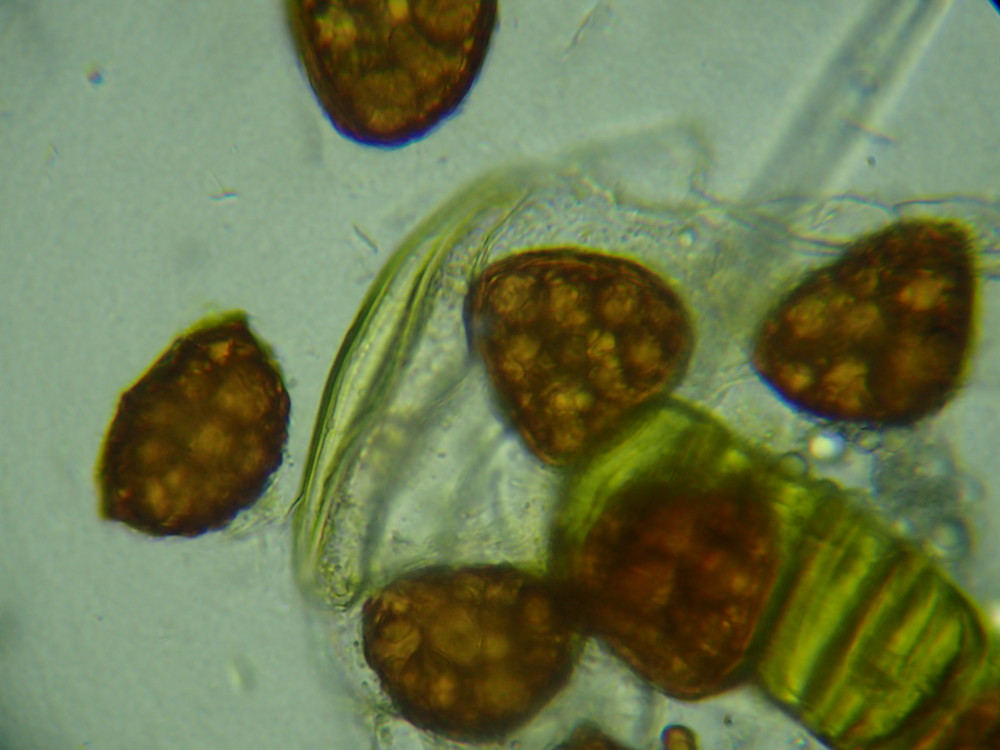

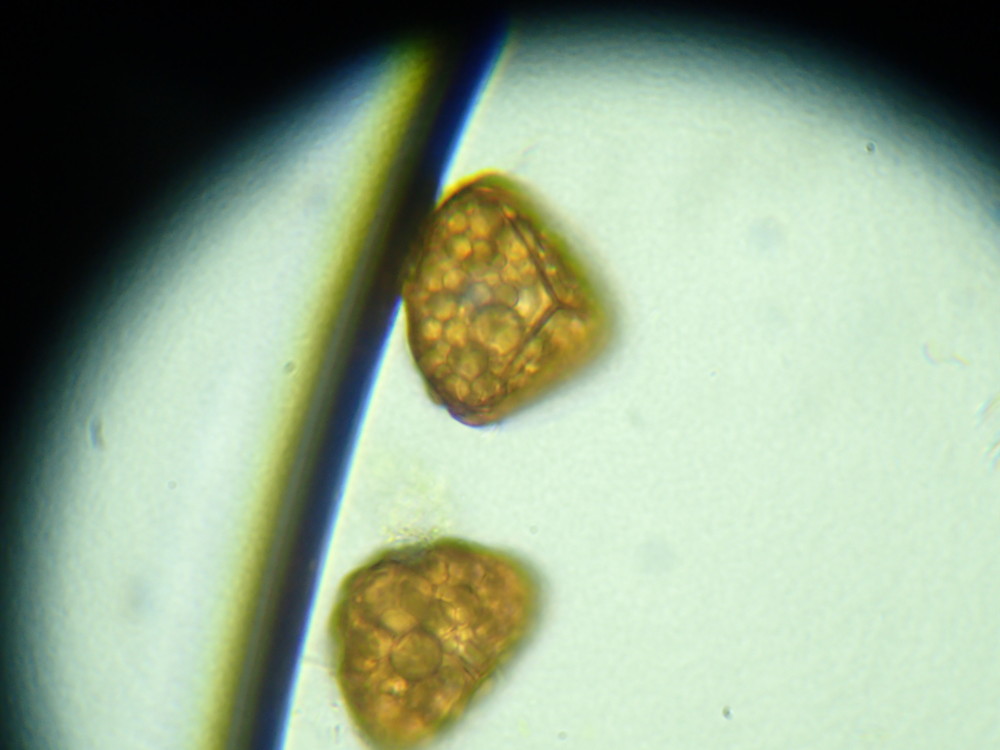

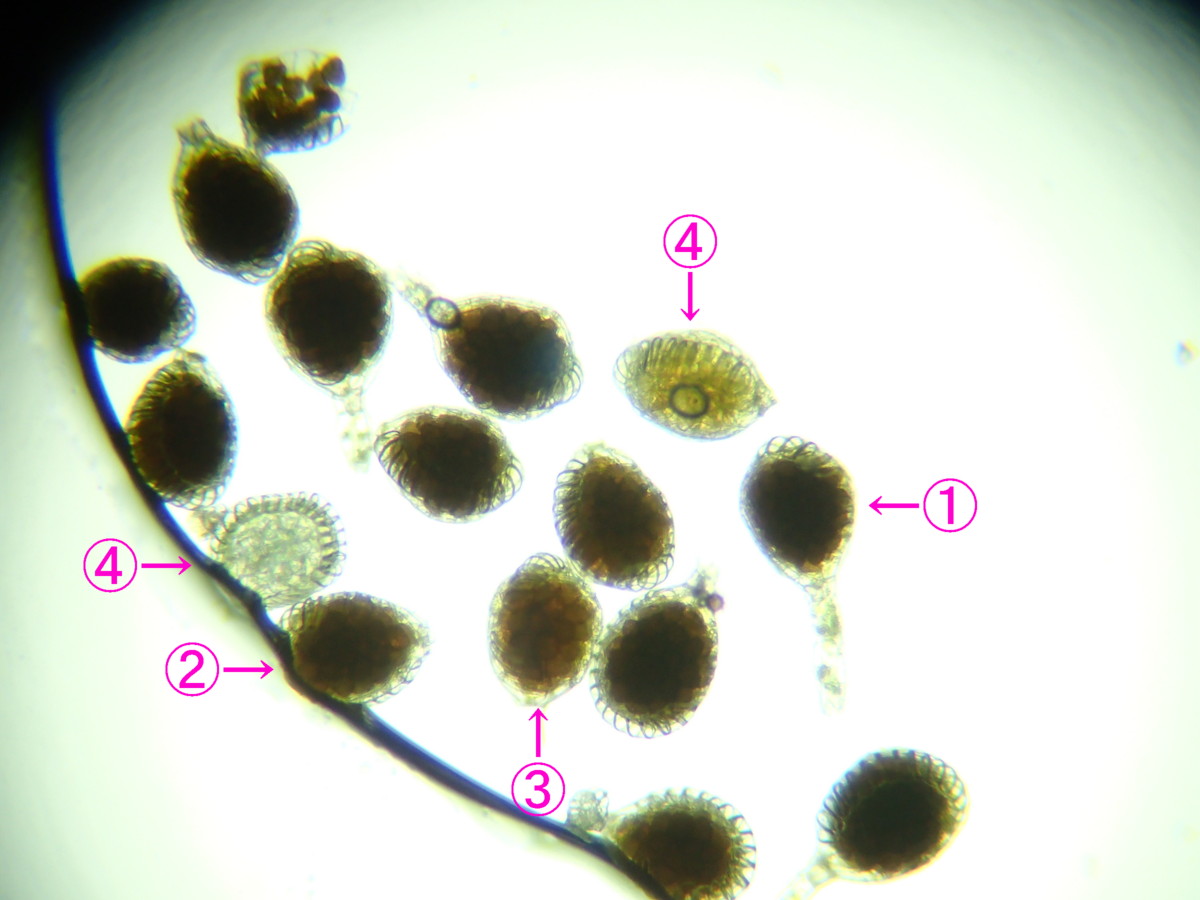

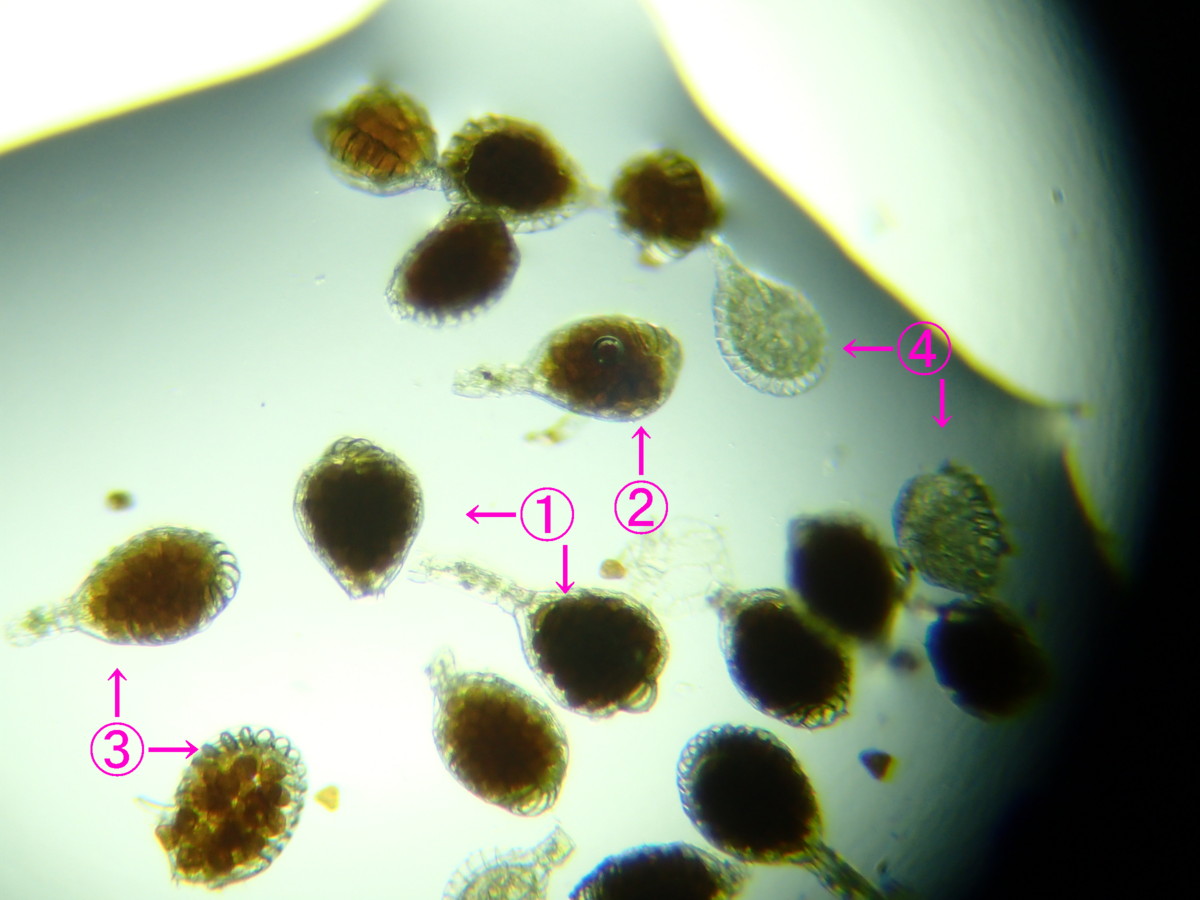

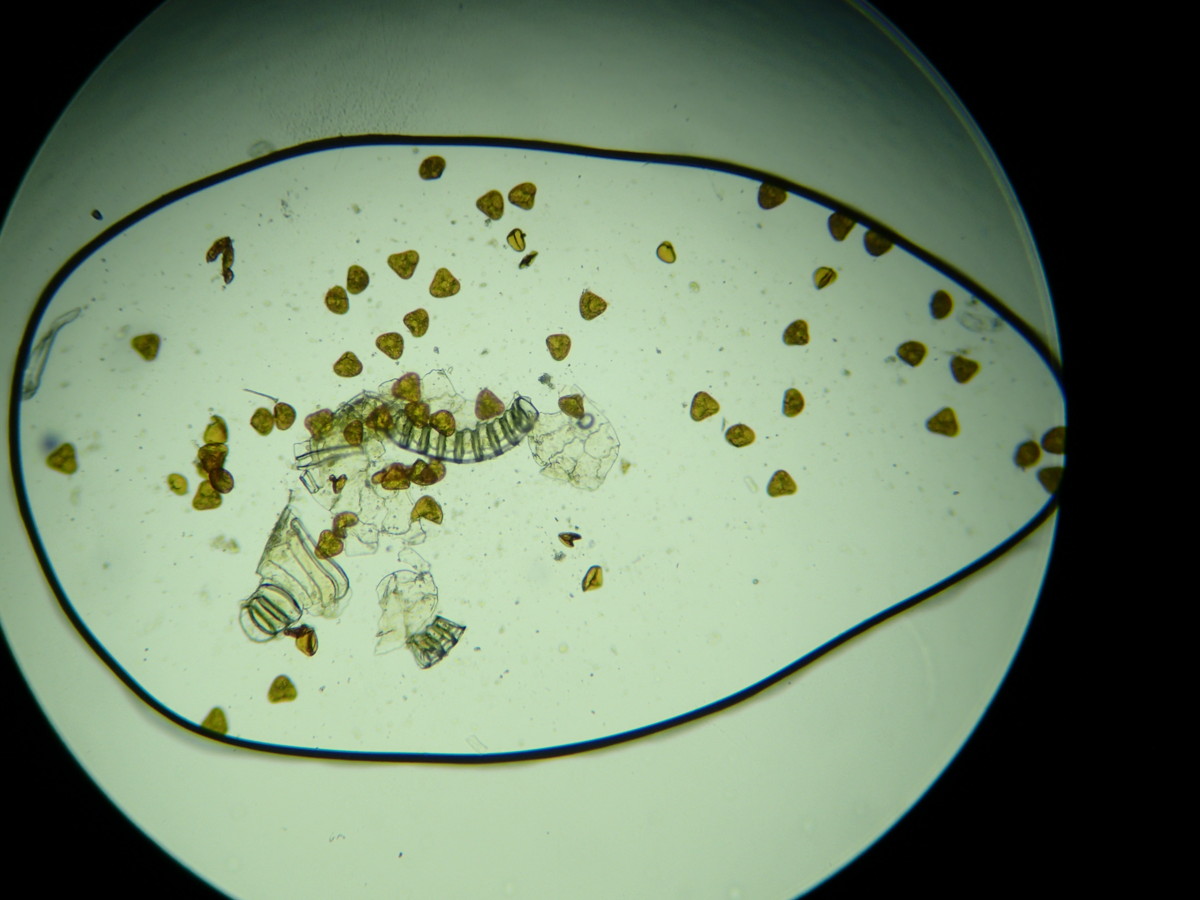

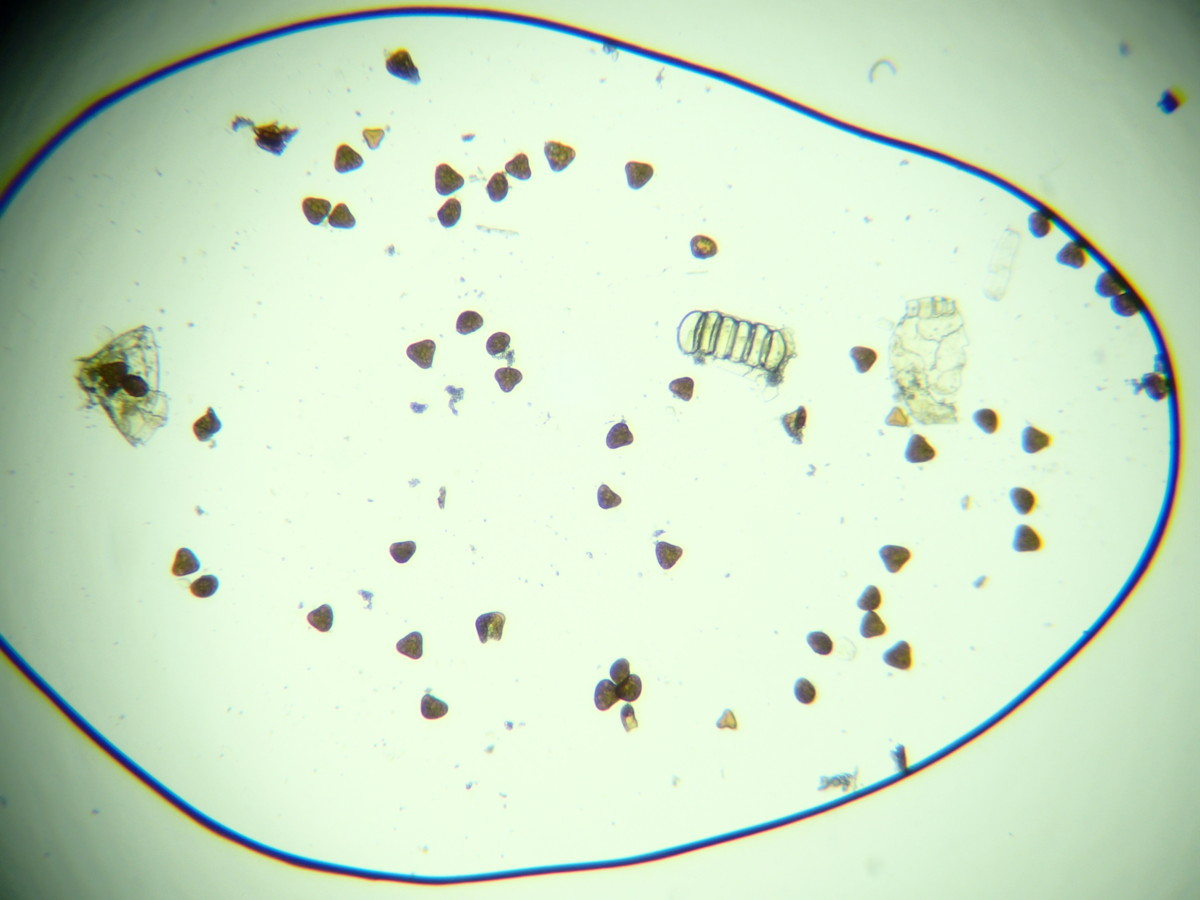

1つの葉(小羽片)の中でいろいろな胞子嚢が見られる。顕微鏡下では以下のような胞子嚢が混ざって存在する。①光を通さず充実した胞子を多く含む胞子嚢。②やや光を通し胞子の充実度がやや劣ると思われる胞子嚢。③光をよくと通し不充実な胞子でできた胞子嚢。④ほとんど透明で白く透けて見える胞子嚢。

それぞれの胞子嚢の胞子は、①→②→③になるに従い中身が不充実な胞子が増える。(④は胞子まで観察していない。)

(1)(2)ウラゲイワガネキソイヌイワガネソウ、いろいろの胞子嚢

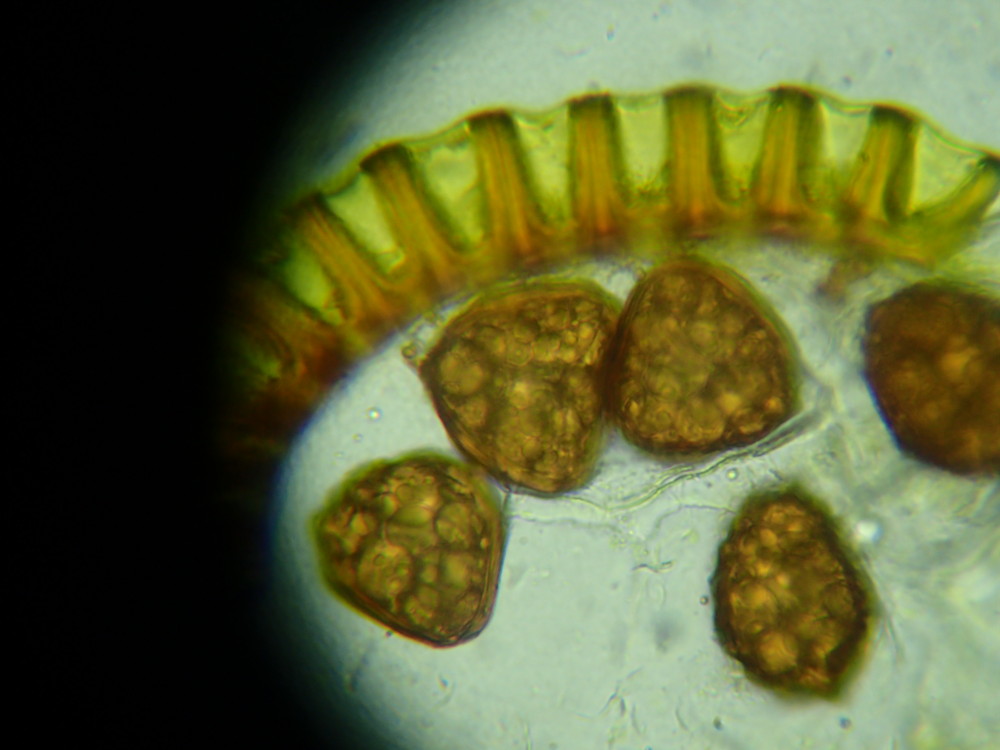

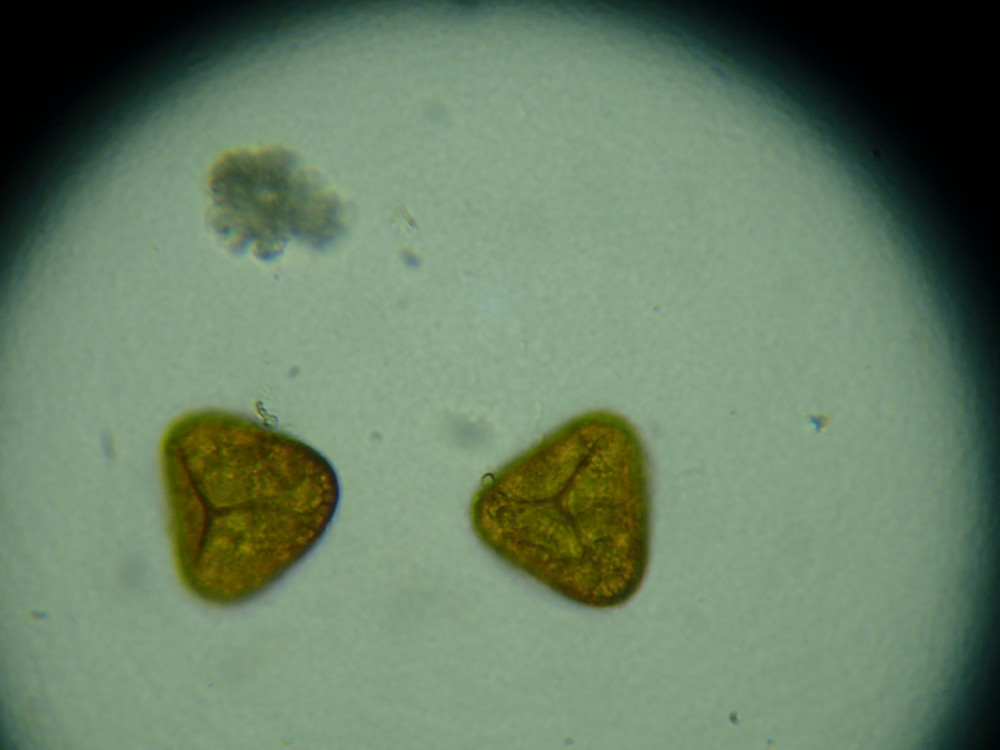

胞子のようす(充実した胞子嚢を観察した)

胞子標本1

ウラゲイワガネ、1つの胞子嚢を壊したようす

(1)(2)ウラゲイワガネ、胞子

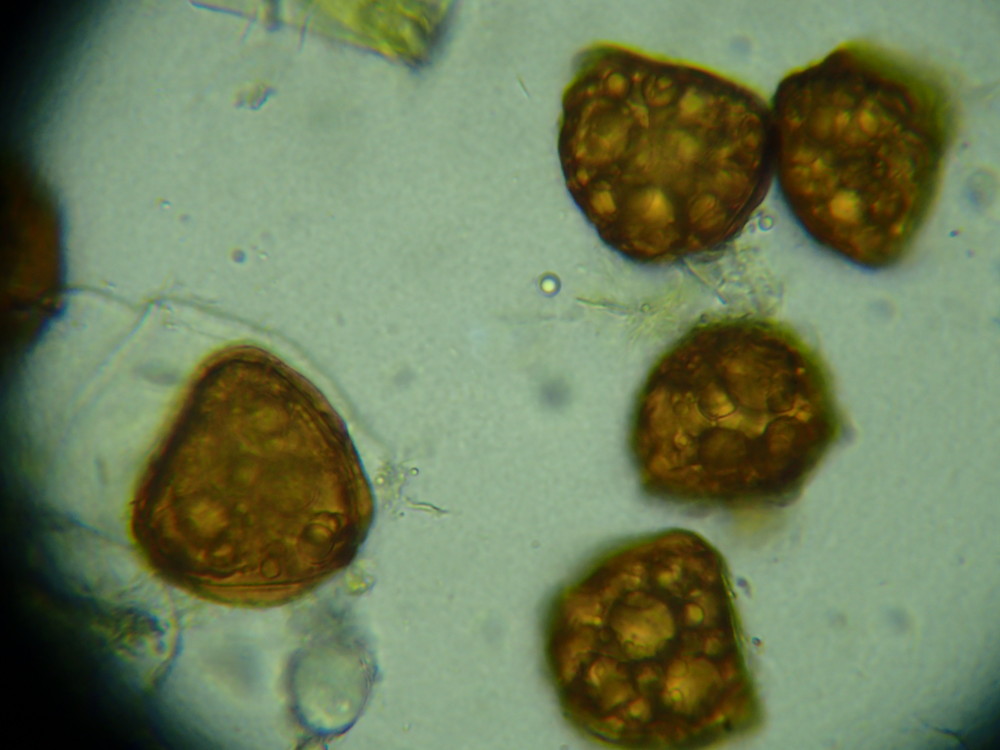

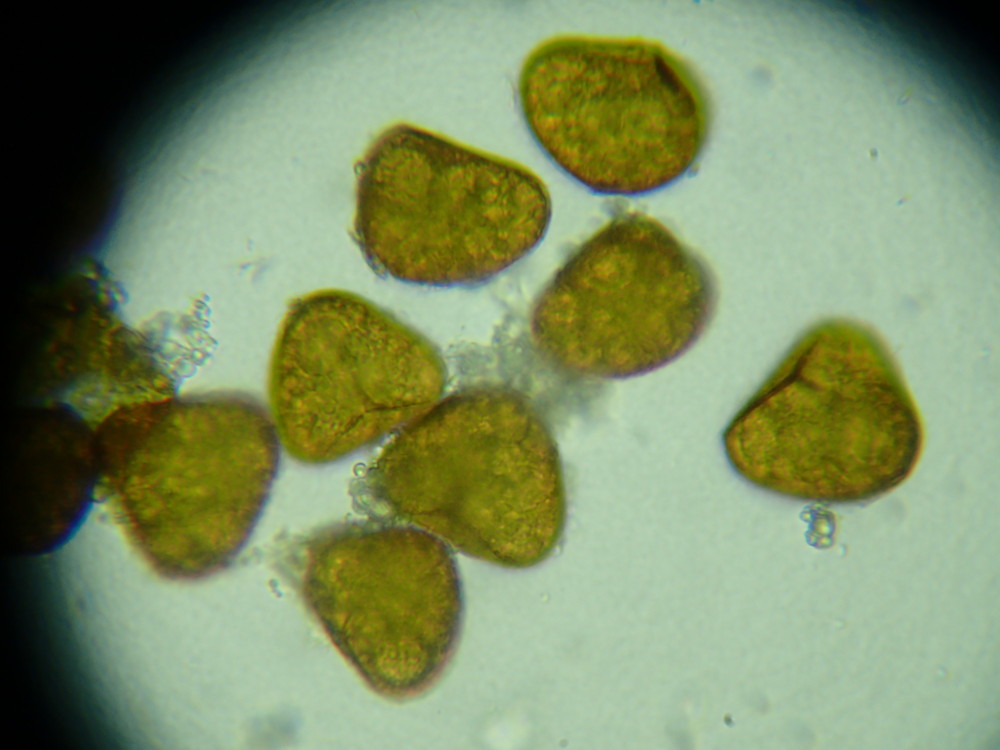

胞子標本2

ウラゲイワガネ、1つの胞子嚢を壊したようす

ウラゲイワガネ、胞子

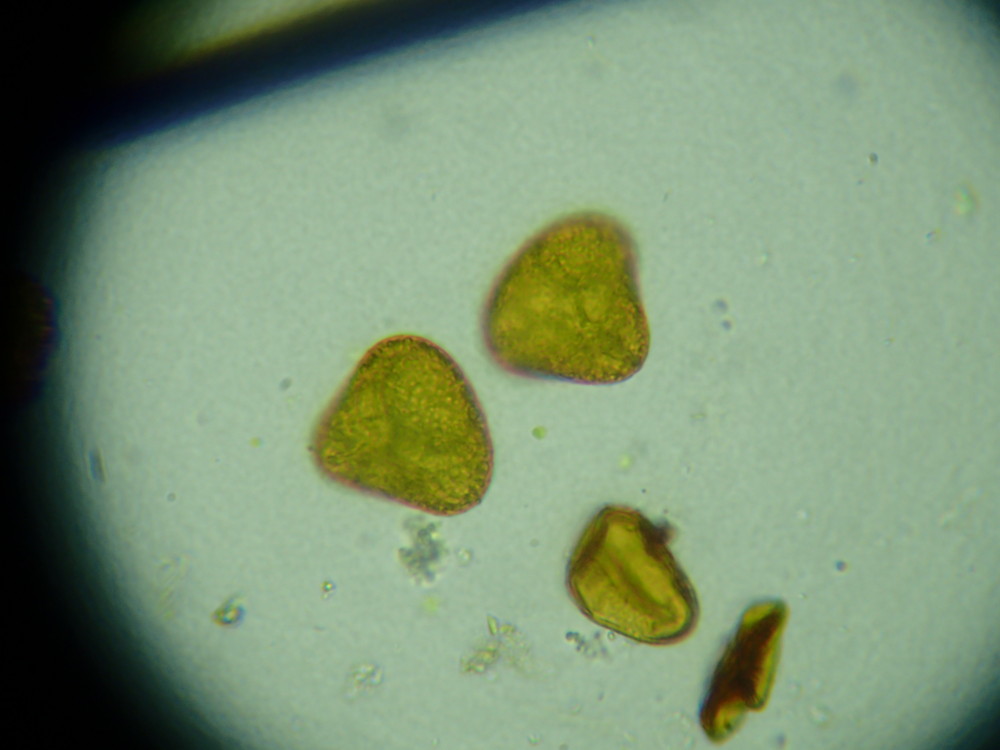

胞子標本3

ウラゲイワガネ、1つの胞子嚢を壊したようす

(1)(2)ウラゲイワガネ、胞子

※胞子を上面および側面から見た形は異なるので注意してください。

オオバノイノモトソウ

渓谷沿いで観察。羽片が中肋に沿ってやや淡い緑色を示していた。また、羽片裏側の一部に胞子嚢群をつけていた。胞子を観察したが普通のオオバノイノモトソウであった。

(1)オオバノイノモトソウ

(2)オオバノイノモトソウ、羽片裏側

シシラン

樹林下のチャートの崖に生育していました。

ナヨシダ科の仲間

ウスヒメワラビ

チャートの崖の下、チャートの岩屑上に群生。

(1)ウスヒメワラビ、葉柄の鱗片

(2)ウスヒメワラビ、胞子嚢群

チャセンシダの仲間

トラノオシダ、コバノヒノキシダ、トキワシダ、イワトラノオなどが見られました。

トキワシダ

チャートの崖に生育。場所によっては40㎝を超える大きな葉をつけていました。

(1)チャートの岩場に群生するトキワシダ

(2)トキワシダ、葉身

シケシダの仲間

シケシダ(タマシケシダかもしれない)、ホソバシケシダ、フモトシケシダ、ハクモウイノデ、オオメシダモドキ、オオヒメワラビ、オオヒメワラビモドキに似たシダ(未確認)などが見られた。

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)

※最近の研究で訂正されたことを、研究者の方からお知らせいただきました。今後、周辺でミドリワラビが見られるか機会を見つけて歩いてみたいと思います。2020年10月7日

渓谷に沿って長く、広くよく茂ったスギ植林地が広がる。渓谷の両側に緩やかな傾斜で広がる林床に生育。3株程度生育。

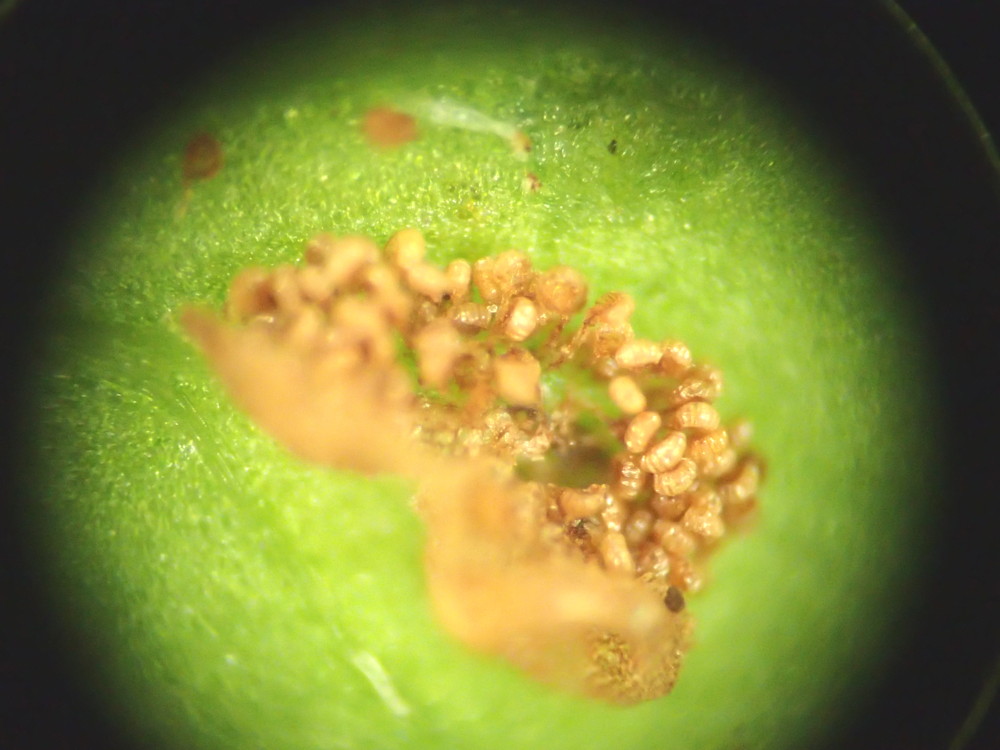

オオメシダとミドリワラビオオヒメワラビの雑種と推定される。この季節、大きな葉は倒れていたが案内してくださった方によると夏は1m以上の大きな葉を立ち上げているそうです。付近にはオオメシダは確認できなかったがオオヒメワラビは生育。外観はオオメシダに似て葉の大きさは100~150㎝、長楕円状披針形。羽片は葉身の中間~やや下で最大となり、最下羽片はやや短くなる。胞子嚢群は中肋寄りにつき、鈎型でオオメシダの胞子嚢群とオオヒメワラビの胞子嚢群の中間のような形。胞子は弾けず、未熟な胞子嚢のまま包膜の中に残存する。

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)、羽片

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)、最下羽片

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)、中軸

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)、胞子嚢群

ミドリオオメシダ(オオメシダ×ミドリワラビ)オオメシダモドキ (オオメシダ×オオヒメワラビ)、残存する胞子嚢

オオヒメワラビ

林床に生育する個体~岩壁に生育する個体まで、また未成株~成株まで、フィールドでは多様なオオヒメワラビを観察しました。大形のものでは葉の大きさは葉柄を含め100~150㎝程度になり3回羽状深~中裂する。

オオヒメワラビかオオヒメワラビモドキの未成株

オオヒメワラビかオオヒメワラビモドキの未成株。葉の大きさは50㎝に達するがまだ胞子をつけていない。小羽片の辺縁には鋸歯はなく全縁。

(1)オオヒメワラビかオオヒメワラビモドキの未成株。葉身の上部

(2)オオヒメワラビかオオヒメワラビモドキの未成株。羽片

オオヒメワラビモドキか

オオヒメワラビモドキかをオオヒメワラビモドキに訂正します。2020年8月31日

ウエットな岩壁に群生。葉の大きさは50㎝程度。2回羽状深裂、小羽片は全縁。胞子をつけているように思われるが確認できていない。手が届かないため細部を観察できず、改めてよい季節に観察したいと思う。岩場など痩せ地に生育するオオヒメワラビは、葉身下部でも2回羽状になることがあるので、その可能性もあるは高い。

(1)オオヒメワラビモドキか。ウエットな岩壁に群生

(2)オオヒメワラビモドキか。葉身

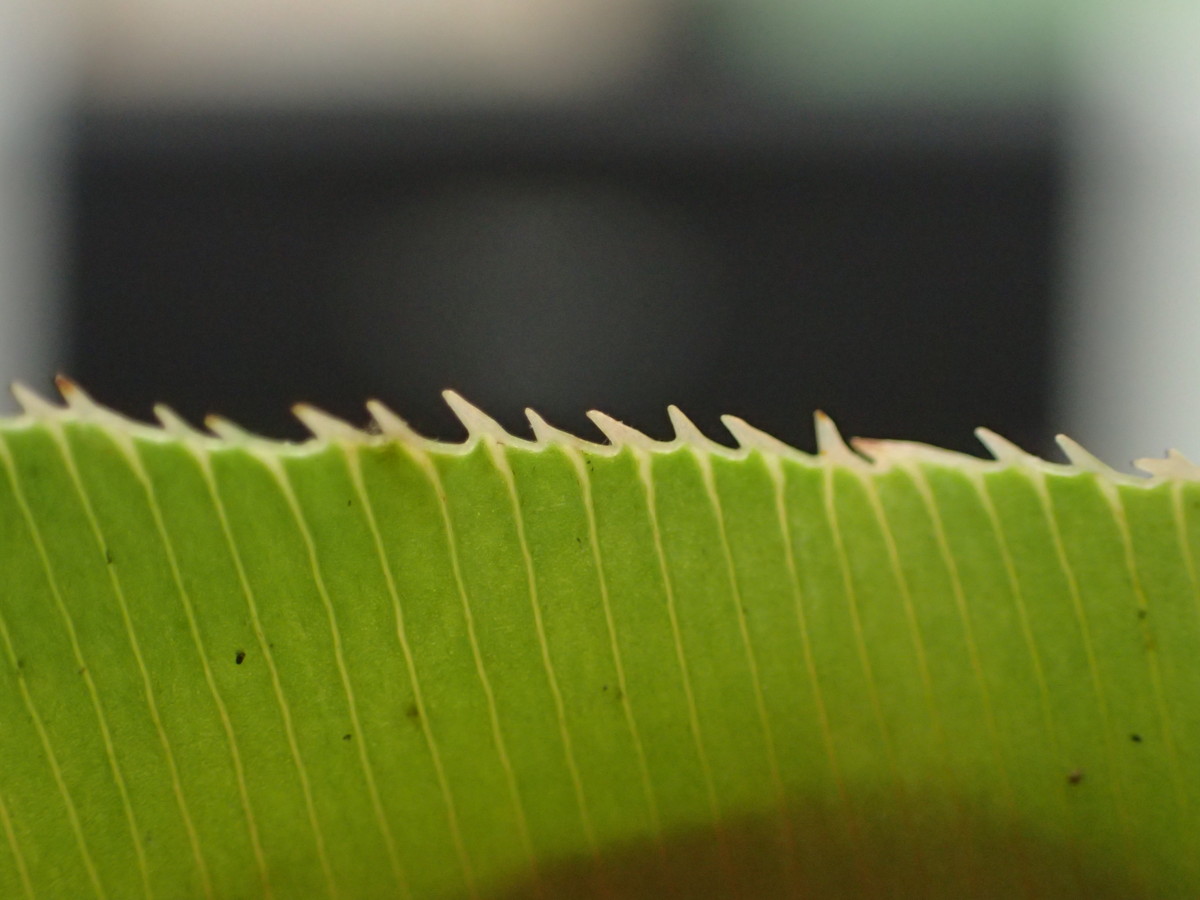

ノコギリシダ属の仲間

ノコギリシダ・キヨタキシダ・オニヒカゲワラビが見られました。

ノコギリシダ

切り立った岩壁に生育。大きな岩壁面が見えないほど多く群生。

オニヒカゲワラビ

適度に木漏れ日もさす安定したスギ植林地。渓谷に沿って広がる緩やかな斜面に点在するように間隔をあけて群生する。

葉の大きさは80~150㎝。3回羽状深裂。中軸・羽軸・小羽軸には小さな鱗片と短毛がある。裂片には鋸歯がある。胞子嚢群は裂片の中肋に接し葉脈に沿ってつく。

(1)オニヒカゲワラビ、羽片

(2)オニヒカゲワラビ、胞子嚢群

ヤブソテツの仲間

ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツtype・ホソバヤマヤブソテツtype)、テリハヤブソテツ、メヤブソテツ、ナガバメヤブソテツが見られました。

ヤブソテツ(多羽片形あるいはホソバヤマヤブソテツtype)

腐植が堆積した林床に生育。

(1)(2)ヤブソテツ(多羽片形あるいはホソバヤマヤブソテツtype)

メヤブソテツ

チャートの岩場に生育していました。

ナガバメヤブソテツ(メヤブソテツ×ナガバヤブソテツ)

メヤブソテツとナガバヤブソテツの雑種と推定される。スギ植林地内林床に生育。葉の縁には重鋸歯がある。

オシダ属の仲間

ミヤマイタチシダ、ミサキカグマ、オオベニシダ、トウゴクシダ、キノクニベニシダ、ベニシダ、ハチジョウベニシダ似のシダ、マルバベニシダ、オオイタチシダ(アツバオオイタチシダtype、ツヤナシオオイタチシダtype)ヤマイタチシダ、ベニオオイタチシダ、イワオオイタチシダなどが見られました。

キノクニベニシダ

羽片は対生、開出気味につけ、先端は急に細くなるが先端は尾状にならない。胞子嚢群は先端近くまで付けることが多い。

(1)キノクニベニシダ、羽片

(2)キノクニベニシダ、胞子嚢群

ハチジョウベニシダハチジョウベニシダ似のベニシダ

普通のベニシダにくらべ小羽片は長く伸びるが、葉の厚さは普通のベニシダとあまり変わりがない。胞子を観察できなかったので改めてよい季節に観察してみたい。

※この株の胞子を確認し、ハチジョウベニシダであることが判明しました。2021年7月11日

(1)ハチジョウベニシダハチジョウベニシダ似のベニシダ

(2)ハチジョウベニシダハチジョウベニシダ似のベニシダ、小羽片

イワヘゴ

滝から流れる林内の平坦な川沿いの斜面に生育あまりまとまらず点在して生育。中軸の黒に近い黒褐色の鱗片には鋸歯が目立つ。胞子嚢群は葉の裏側全体につく。

(1)林内の川沿いに生育するイワヘゴ

(2)イワヘゴ、胞子嚢群

イワオオイタチシダ

切り立った岩壁に生育。外観のシルエットは最下羽片がやや発達したヤマイタチシダといった感じで葉はやや小ぶりなものが多く、葉の大きさは35~50㎝。葉は細い三角形。小羽片の鋸歯はあまり発達しない。今の季節包膜のようすは詳しく観察できなかった。

(1)急傾斜の岩壁に生育するイワオオイタチシダ

(2)イワオオイタチシダ、幅の狭い葉身

オオイタチシダ(アツバオオイタチシダtype)

岩壁下部、崩落した岩石や土壌が堆積した崖に生育。葉の大きさは45~60㎝。葉身は長さの割に幅が広く卵状披針形。

(1)崖斜面に生育するオオイタチシダ(アツバオオイタチシダtype)

(2)オオイタチシダ(アツバオオイタチシダtype)卵状披針形の葉身

(1)(2)オオイタチシダ(アツバオオイタチシダtype)先端まで鋸歯がある小羽片

ベニオオイタチシダ

林内の斜面や崖で観察。葉の大きさは個体差があるが50~80㎝。葉はあまり厚くなく、アイロンをかけたように平面的で光沢がある。春先の若い包膜は中心がピンク~紅色を示す。同じ仲間に、海岸周辺に生えるアケボノオオイタチシダがある。

イノデの仲間

ジュウモンジシダ、ツルデンダ、イノデ、イノデモドキ、雑種のアマギイノデ(イノデ×イノデモドキ)が見られました。周辺の林ではイノデモドキがよく目につき、岩場では小さな個体が、林床では大きな個体が見られました。また、イノデは秋葉(冬葉)を伸ばし、瑞々しい胞子をつけていました。

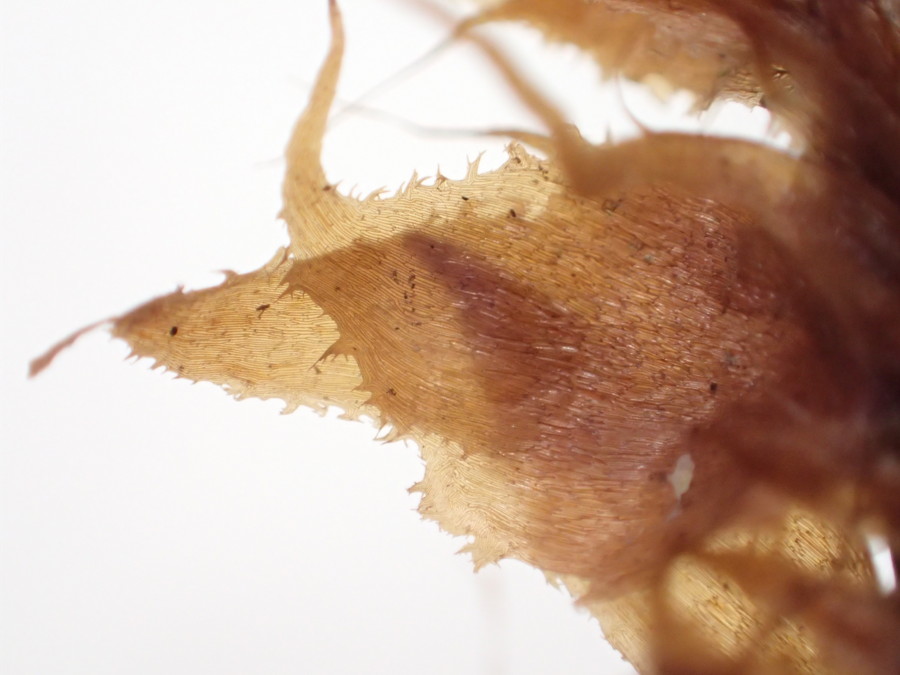

アマギイノデ

葉の大きさは50~60㎝、①葉柄の鱗片はイノデモドキに似て辺縁に細かくほつれた鋸歯が目立つ。②小羽片は細長く、長さの割に幅が狭く、表面は胞子嚢をつける位置でやや盛り上がる程度で平滑でイノデに似ている。③胞子嚢群は辺縁寄りにつく(葉身上部ではやや辺縁寄り~中間につく)。

(イノデモドキの小羽片は丸っこい短い長方形で、長さの割に幅が広く、表面は胞子嚢をつける位置で盛り上がる)。

この季節、葉身の上部1/3~1/4が枯れてしまっていることが多い。なお、まだ胞子の状態を確認できていないので、改めてよい季節に訪れて雑種の特徴が表れているか確認したい。

アマギイノデ、胞子嚢群

標本2

先端は枯れていることが多いアマギイノデ(ピンボケ)

ウラボシ科の仲間

ノキシノブ、ミツデウラボシ、アオネカズラを観察。

アオネカズラ

滝のそばではあるが、ウエットではない高い岩壁の中間に群生。葉を10枚程度観察。遠くて良い写真は撮影できず。

(1)(2)高い崖の中間地点に生育するアオネカズラ(ピンボケ)

そのほかのシダ

ハナワラビの仲間:ナツノハナワラビ・オオハナワラビ

ゼンマイ

コケシノブの仲間:ウチワゴケ・ホソバコケシノブ・コウヤコケシノブ

ウラジロ

カニクサ

コバノイシカグマの仲間:イヌシダ、オウレンシダ、コバノイシカグマ、フモトシダ

ワラビ

タチシノブ

ホウライシダの仲間:ハコネシダ、クジャクシダ

ゲジゲジシダ

ヒメシダの仲間:ハリガネワラビ、ハリガネワラビ細軸type、ヤワラシダ、ヒメワラビ、ミドリヒメワラビ

イワデンダの仲間:イワデンダ・フクロシダ

ヌリワラビ

シシガシラ

ヒメシダの仲間:ハリガネワラビ・柄の細いハリガネワラビ・ヤワラシダ・ヒメワラビ・ミドリヒメワラビ

メシダ属の仲間:シケチシダ・イヌワラビ・ヒロハイヌワラビ・ヤマイヌワラビ・ヘビノネゴザ

カナワラビ属:オオカナワラビ・オニカナワラビ・リョウメンシダ・ナンゴクナライシダ

シノブ