この季節、関東や太平洋側が天気が良い日は、日本海側は曇っていることが多いです。その分関東などで感じる激しい乾燥は無く、針葉樹照葉樹が多いこともあり森や林床は緑が多く、空気が肌に優しく潤っている感じがします。山では雨に降られる覚悟でしたが、小雪混じりでしたがわずかに降っては止むといった感じで観察をすることができました。

おもに石川県小松市大杉谷川・七尾市上沢石灰岩質シルト地帯でシダ植物を観察しました。七尾市のスギ林内では小株のアテ(ヒノキアスナロ)が多数生育していました。道すがらの岐阜県神岡・富山県猪谷、八尾にも立ち寄りました。

小松市で淡水魚や水生および水辺の生物を調べておられる方に案内していただきました。今回小松市大杉谷川の渓流で観察できた生き物は陸封型のカジカ、ヒダサンショウウオカスミサンショウウオ、ナガレタゴガエルなどでした。

ハナヤスリの仲間

フユノハナワラビ、オオハナワラビ、アイフユノハナワラビが観察された。

アイフユノハナワラビか Sceptridium japonicum × S. ternatum

ハナヤスリ科 オオハナワラビ属

オオハナワラビが生育する林床で時々観察される。①葉はオオハナワラビ似で大きく、②葉は厚みがある。③葉の切れ込みはオオハナワラビよりももう1回多くフユノハナワラビ的。④葉縁に突起はあるがオオハナワラビほど鋭くない。胞子のようすは観察できていない。

オオハナワラビ Sceptridium japonicum

ハナヤスリ科 オオハナワラビ属

林床では時々観察される。最下羽片を除くと2回羽状に分かれる。葉縁には鋭い棘のような鋸歯がある。

標本1

林床に生育するオオハナワラビ

コケシノブ科の仲間

コウヤコケシノブ、ヒメハイホラゴケを観察。

ヒメハイホラゴケか Vandenboschia nipponica

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

この仲間は外観で区別することが難しい。胞子のようすは充実した胞子が多く見られ有性生殖種と思われる。研究報告などで発表されている分布からヒメハイホラゴケとします。小松市 大杉谷川、富山市 八尾などで観察。林内の水が滴るような岩壁に群生していた。

日陰のウエットな崖に生育するヒメハイホラゴケ

キジノオシダの仲間

オオキジノオ、キジノオシダ、わずかにヤマソテツが見られた。

ヤマソテツ Plagiogyria matsumureana

キジノオシダ科 キジノオシダ属

標高200mに達しないが、深い谷の林床では時々観察されることがあった。標高が高くなると普通に見られるシダである。

深い谷の林床でときどき観察されるヤマソテツ

イノモトソウの仲間 &aname(): ID too long;

富山、小松、七尾で個体数は多くないがオオバノハチジョウシダは見られた。オオバノアマクサシダは観察できなかった。

オオバノハチジョウシダ Dryopteris dickinsii

イノモトソウ科 イノモトソウ属

ウエットなスギ植林地林床に大きな葉を広げて生育していた。

ウエットなスギ植林地林床に生育するオオバノハチジョウシダ

チャセンシダ科の仲間

チャセンシダ Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens

チャセンシダ科 チャセンシダ属

林縁の石組みの間に生育していた。

林縁の石組みの間に生育するチャセンシダ

コタニワタリ Asplenium scolopendrium

チャセンシダ科 チャセンシダ属

堆積岩およびその変成岩地帯でよく見られた。

石灰質シルト岩地帯のウエットな崖に生育するコタニワタリ

メシダ科 メシダ属の仲間 [#j8eb8f2e]

この季節、地上部が枯れているものが多かった。代わりに常緑・半常緑のものを見つけることは簡単である。

サキモリイヌワラビ Athyrium oblitescens

メシダ科 メシダ属

大杉谷川支流の谷で観察されました。常緑性のシダ。葉柄下部の鱗片は中央が黒褐色で辺縁が淡い色になる。葉は雨に濡れているとよくわかりませんが、葉は厚みがあり光沢が乏しい淡緑色。タニイヌワラビに似て小羽片の先は尖るがタニイヌワラビほどシャープではない。

沢沿いの林床に生育するサキモリイヌワラビ

サキモリイヌワラビ(葉の表面が濡れていないとき)

サキモリイヌワラビ、葉柄基部の鱗片

①サキモリイヌワラビ、羽片

②サキモリイヌワラビ、羽片(葉の表面が濡れていないとき)

ニセハツキイヌワラビ(ホソバイヌワラビ×サキモリイヌワラビ) Athyrium iseanum × A. oblitescensあるいは

ハツキイヌワラビ(ホソバイヌワラビ×タニイヌワラビ) Athyrium iseanum × A. otophorum

メシダ科 メシダ属

ハツキイヌワラビ(ホソバイヌワラビ×タニイヌワラビ) Athyrium iseanum × A. otophorum

ホソバイヌワラビとサキモリイヌワラビの雑種と思われる。葉はそれほど厚くないが常緑性あるいは半常緑性。葉は光沢のない淡緑色。ハツキイヌワラビにくらべ①葉は白く、②小羽片の切れ込みは深く、③小羽軸上の棘もホソバイヌワラビ同様に明瞭に長い棘があり、④鈎型の包膜は混ざっていない。この森で観察できた常緑性のメシダ属はタニイヌワラビ・サキモリイヌワラビだけであった。

ウエットな林床に生育するニセハツキイヌワラビ

①ニセハツキイヌワラビ、葉柄基部の鱗片

②ニセハツキイヌワラビ、葉身中部

①ニセハツキイヌワラビ、葉身下部小羽軸上の棘

②ニセハツキイヌワラビ、小羽片軸の棘

①ニセハツキイヌワラビ、小羽片(濡れていないとき)

②ニセハツキイヌワラビ、小羽軸上の棘(濡れていないとき)

ハツキイヌワラビ(ホソバイヌワラビ×タニイヌワラビ) Athyrium iseanum × A. otophorum

メシダ科 メシダ属

ウエットな林床で採取。栽培する。葉の質はやや厚みがありは黄緑色~明るい緑色、やや光沢がある。(生育地の林内よりの明るいところで栽培したため黄緑色が強いかもしれない。)小羽軸上にはわずかに棘が生えるが目立たないので見過ごしやすい。包膜にはわずかに鈎型が混ざる。

タニイヌワラビの特徴:葉は厚みがある。

ホソバイヌワラビの特徴:葉の色が明るい緑色。小羽軸上にも棘(短い棘なのでよく見ないと見過ごしてしまう)がある。鈎型の包膜が混ざる。

ウエットな沢沿いの林床に生育するハツキイヌワラビ

①ハツキイヌワラビ、葉身

②ハツキイヌワラビ、葉柄基部の鱗片

①ハツキイヌワラビ、葉身下部の羽片

②ハツキイヌワラビ、葉身上部の羽片

タニイヌワラビ Athyrium otophorum

メシダ科 メシダ属

ウエットな沢沿いの林床に生育。常緑性のシダ。時々目にすることがあり、場所によっては群生している。

ウエットな沢沿いの林床の岩の崖に生育するタニイヌワラビ

カラクサイヌワラビか Athyrium clivicola

メシダ科 メシダ属

ウエットな林床に生育。夏緑性のシダ。枯れていたので正確なところはわからない。

ウエットな林床に生育するカラクサイヌワラビか

メシダ科 シケシダ属の仲間 [#c6ddc3a9]

夏緑性のシダで、すでに地上部は枯れているものが多い中オオヒメワラビやオオヒメワラビモドキの生育が確認された。

オオヒメワラビ Deparia okuboana

メシダ科 シケシダ属

スギ・ヒノキ植林地の林床に生育する。群生することはあまりなく単独あるいは点在して生育する。ウエットな林床ではやや普通に見られる。

林縁に生育するオオメワラビ

標本2

①林内、高茎草本と共に生育するオオメワラビ

②オオメワラビ、羽片

オオヒメワラビモドキ(1)Deparia unifurcata

メシダ科 シケシダ属 (富山市 猪谷)

滝のそばの崖や林縁の水が滴るようなやや明るいウエットな崖にまとまって生育していた。

水が滴るような岩壁に生育するオオヒメワラビモドキ

①水が滴るような岩壁に生育するオオヒメワラビモドキ

②オオヒメワラビモドキ、葉柄

①オオヒメワラビモドキ、葉柄下部の鱗片

②オオヒメワラビモドキ、葉柄上部の鱗片

オオヒメワラビモドキ(1)Deparia unifurcata

メシダ科 シケシダ属 (富山市 八尾)

主にスギ林内の日陰でウエットな苔むした切り立った崖に生育。

林内の日陰でウエットな苔むした切り立った崖に生育するオオヒメワラビモドキ

①林内の日陰でウエットな苔むした切り立った崖に生育するオオヒメワラビモドキ

②オオヒメワラビモドキ、胞子のう群

オオヒメワラビモドキ(3) Deparia unifurcata 谷戸奥平坦な河畔に生育する小形・幅広の株

メシダ科 シケシダ属 (石川県 七尾)

河畔に生育する株。谷戸の奥、水田に流れ込む小川の平坦な林縁の草原に生育・川沿いの草本類が少ない河畔ではやや幅広・小形のオオヒメワラビモドキが見られ、高茎草本が茂るところでは細長い葉のオオヒメワラビモドキが観察された。平坦な所に生育する株は、どちらも地面から葉を立ち上げるようにして生育。

林縁を流れる小川の畔に生育するオオヒメワラビモドキ

①林縁を流れる小川の畔に生育するオオヒメワラビモドキ

②平坦な河畔に生育する株とオオヒメワラビ(左)

オオヒメワラビモドキ(4) Deparia unifurcata 谷戸奥平坦な河畔・高茎草本と共に生育する大形・スリムな株

メシダ科 シケシダ属 (石川県 七尾)

谷戸奥の平坦な河畔スゲ類等高茎草本と共に生育する株。細長い葉のオオヒメワラビモドキが観察された。葉の大きさは80~100㎝。平坦な所に生育する株は、どちらも地面から葉を立ち上げるようにして生育。(この季節、倒伏していたが)

高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ

①高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ

②高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ、葉身下部

①高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ、中軸および小羽片

②高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ、羽片裏側

①②高茎草本が茂るブッシュに生育する細長いオオヒメワラビモドキ、胞子のう群

オオヒメワラビモドキ(5) Deparia unifurcata 石灰質シルトの岩壁に垂下生育する大形株

メシダ科 シケシダ属 (石川県 七尾)

林内、石灰質シルトの岩壁に垂下生育する大形株。水が滴るようなウエットな切り立った崖(石灰質シルト)に生育する。葉は120~150㎝(60~80㎝、葉身は80~100㎝)に達し、羽片は間隔を空けてつける。葉身下部の羽片では羽軸に狭い翼を形成する。

林内、石灰質シルトの切り立った法面に生育するオオヒメワラビモドキとヒノキアスナロ(アテ)

石灰質シルト岩の岩壁に120~150㎝の葉をつけるオオヒメワラビモドキ(大形)

①オオヒメワラビモドキ、葉柄上部

②オオヒメワラビモドキ、中軸

メシダ科 ノコギリシダ属の仲間

キヨタキシダ、オニヒカゲワラビなどを観察。

シロヤマシダ Diplazium nipponicum

メシダ科 ノコギリシダ属

スギ植林地林床で見られた。ここではあまりたくさん目にすることはなかった。

スギ植林地に生育するシロヤマシダ

オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum

メシダ科 ノコギリシダ属

ウエットな谷沿いの林床に群生していた。1m近い葉を広げていた。

ウエットな谷沿いの林床に群生するオニヒカゲワラビ

カナワラビ属の仲間 [#q33742b8]

リョウメンシダ、オニカナワラビ、オオカナワラビ、ナンゴクナライシダ、ヒロハナライシダが観察された。

ヒロハナライシダ Arachniodes quadripinnata subsp. fimbriata

オシダ科 カナワラビ属

大杉谷川の支流の渓流のそばの林床に生育していた。ナンゴクナライシダはいくつかの地点で観察されたがヒロハナライシダは1地点で10m四方にやや間隔を空けて群生していた。ナンゴクナライシダに似るが、側羽片の間隔が空いていること、羽片を形作る小羽片は混みあってつき小羽片が丸っこい。最下羽片後側第1小羽片は最大になるが、ほかのナライシダの仲間のように特に発達することはない。

沢沿いの林床に生育するヒロハナライシダ

①ヒロハナライシダ、葉柄下部の鱗片

②ヒロハナライシダ、葉の表面の毛

オニカナワラビ Arachniodes chinensis

オシダ科 カナワラビ属

林内、急傾斜の岩場。岩上や岩混じりの林床に生育。

沢沿い岩が露出する林床に生育するオニカナワラビ

イノデ属の仲間 [#j284246a]

サカゲイノデ、アイアスカイノデ、イノデモドキ、ドウリョウイノデ(アイアスカイノデ×イノデ)、不明なイノデなどが観察された。

サカゲイノデ Polystichum longifrons

オシダ科 イノデ属

日本海側では最も優勢なイノデの仲間である。

林縁の斜面に生育するサカゲイノデ

アイアスカイノデ Polystichum longifrons

オシダ科 イノデ属

①アイアスカイノデ、葉柄下部の鱗片

②アイアスカイノデ、葉身上部

アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ

オシダ科 イノデ属

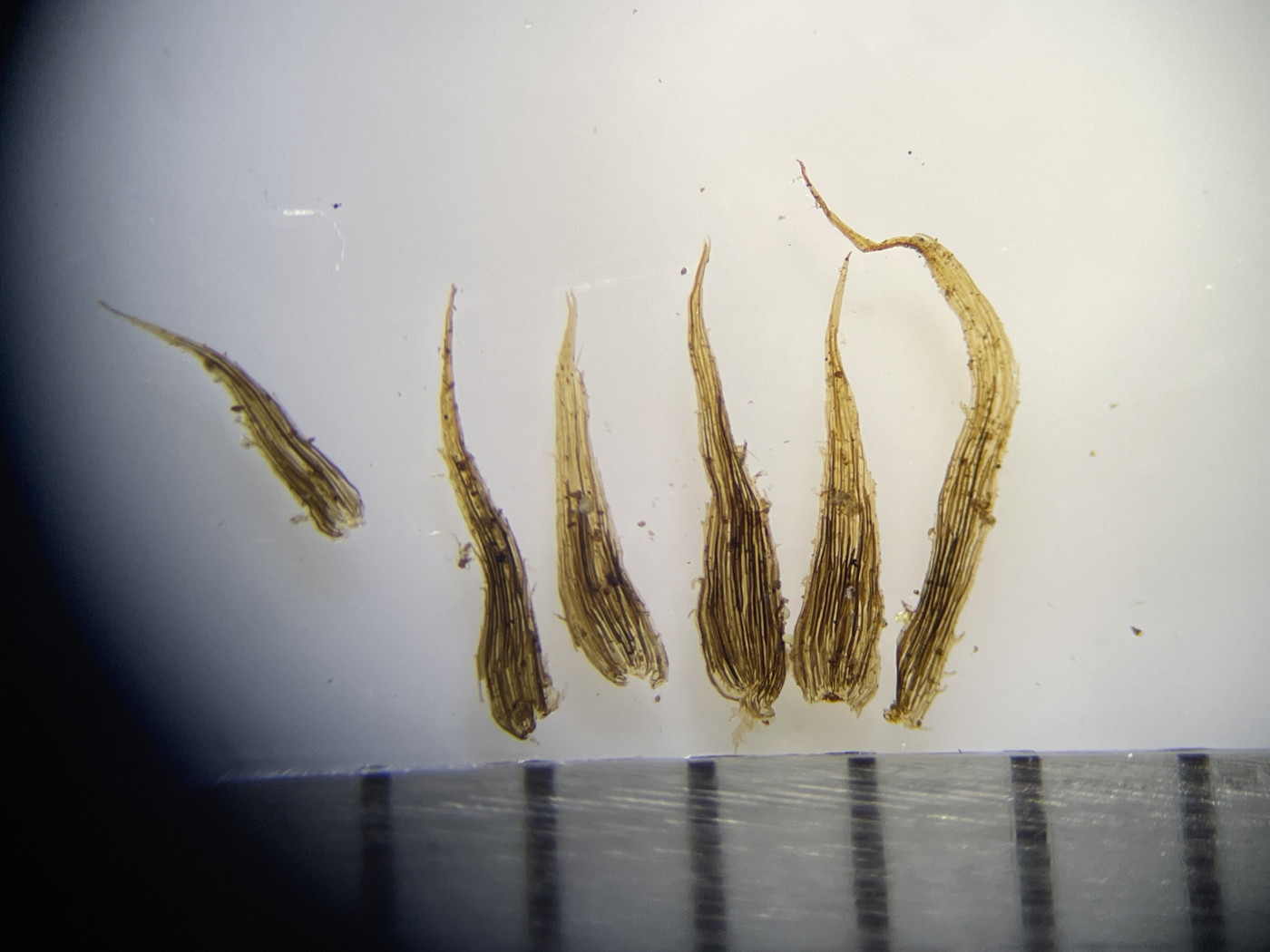

※改めてよい季節に胞子を観察すると60個以上確認できる。最初、12月の観察で胞子のうが弾けていなかったのは「秋葉」の胞子のうであったためである。アイアスカイノデに訂正します。

アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)アイアスカイノデに似ているイノデの仲間。明るい疎林の岩屑がザレた急傾斜地で観察。小~中形で黒っぽい。葉は厚みがあり、色は暗緑色・光沢あり、葉は鋭く尖り先は尾状。葉柄~中軸には赤褐色の鱗片が密につく。(葉柄基部鱗片には栗色が入っていない。)羽片基部前側第1小羽片は葉の上部で特に大きくなる。胞子のう群はやや辺縁寄り。胞子のうは弾けていないように見えるのは雑種ではなく、遅く出た葉(秋葉)のせいであった。この辺りの山は旅の途中立ち寄っただけなので、今後機会があれば、ほかにどのようなイノデの仲間が生育しているか観察してみたい。

林縁の急斜面に生育するアイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ

①アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉身

②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉裏側

①アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉先

②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉先裏側

①②③アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉柄基部の鱗片

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉柄基部の鱗片

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、葉柄上部の鱗片

①アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、中軸表側の鱗片

②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、羽片

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、小羽片の芒

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、中軸裏側の鱗片

アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、中軸裏側の鱗片

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)不明イノデ、胞子のう群

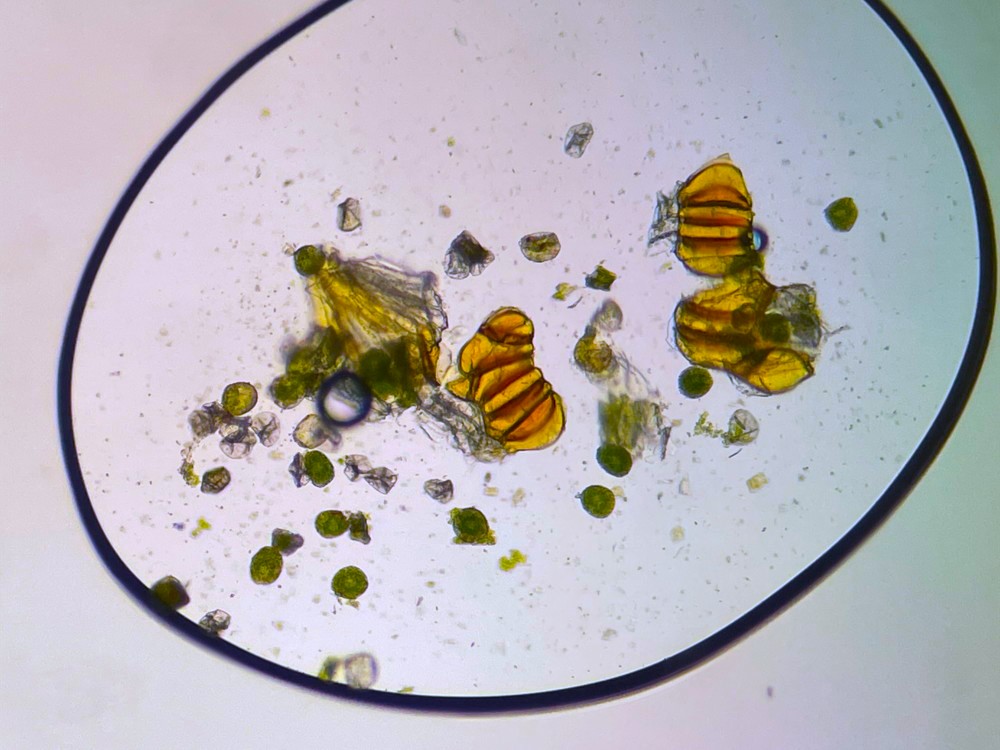

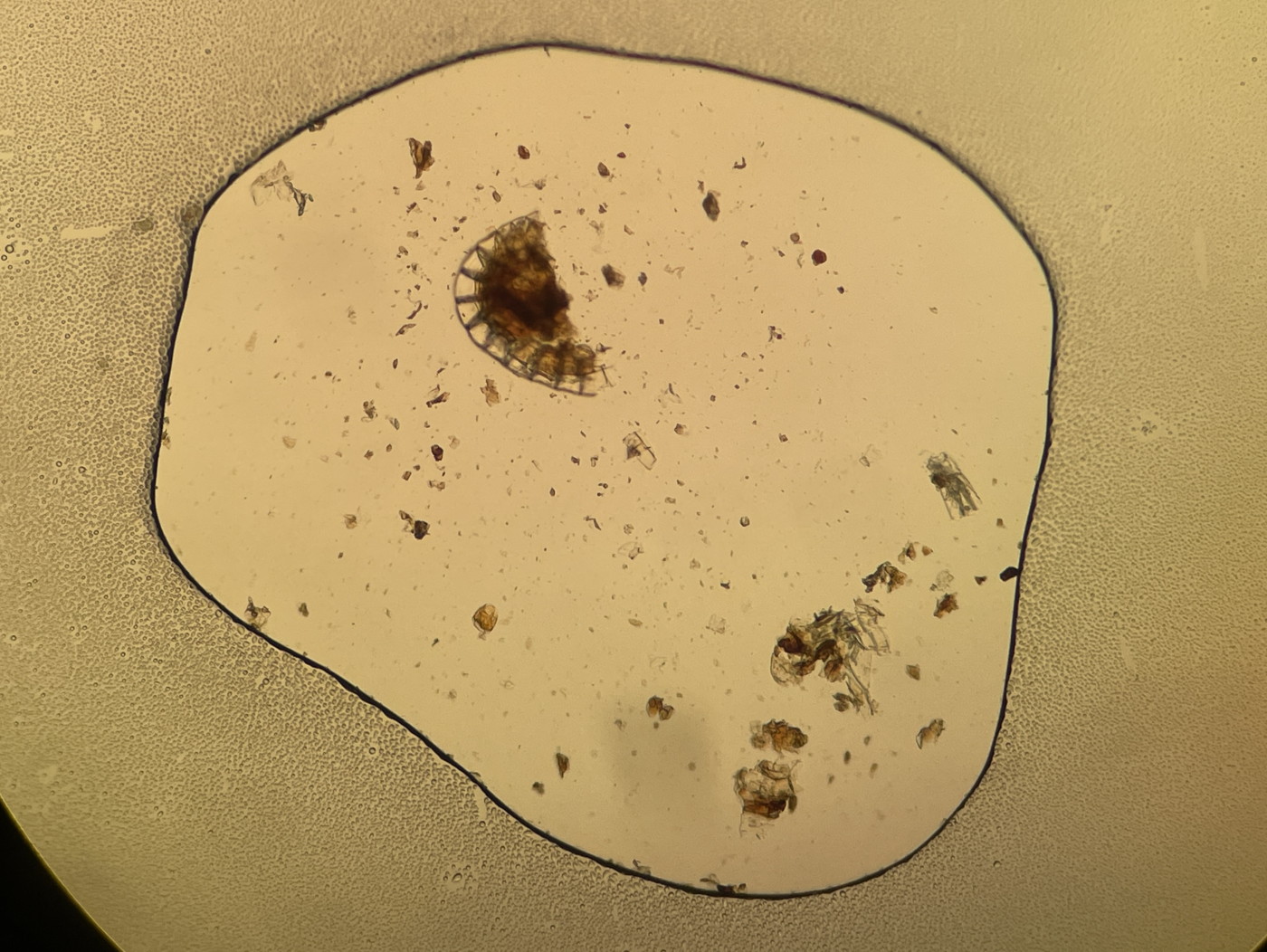

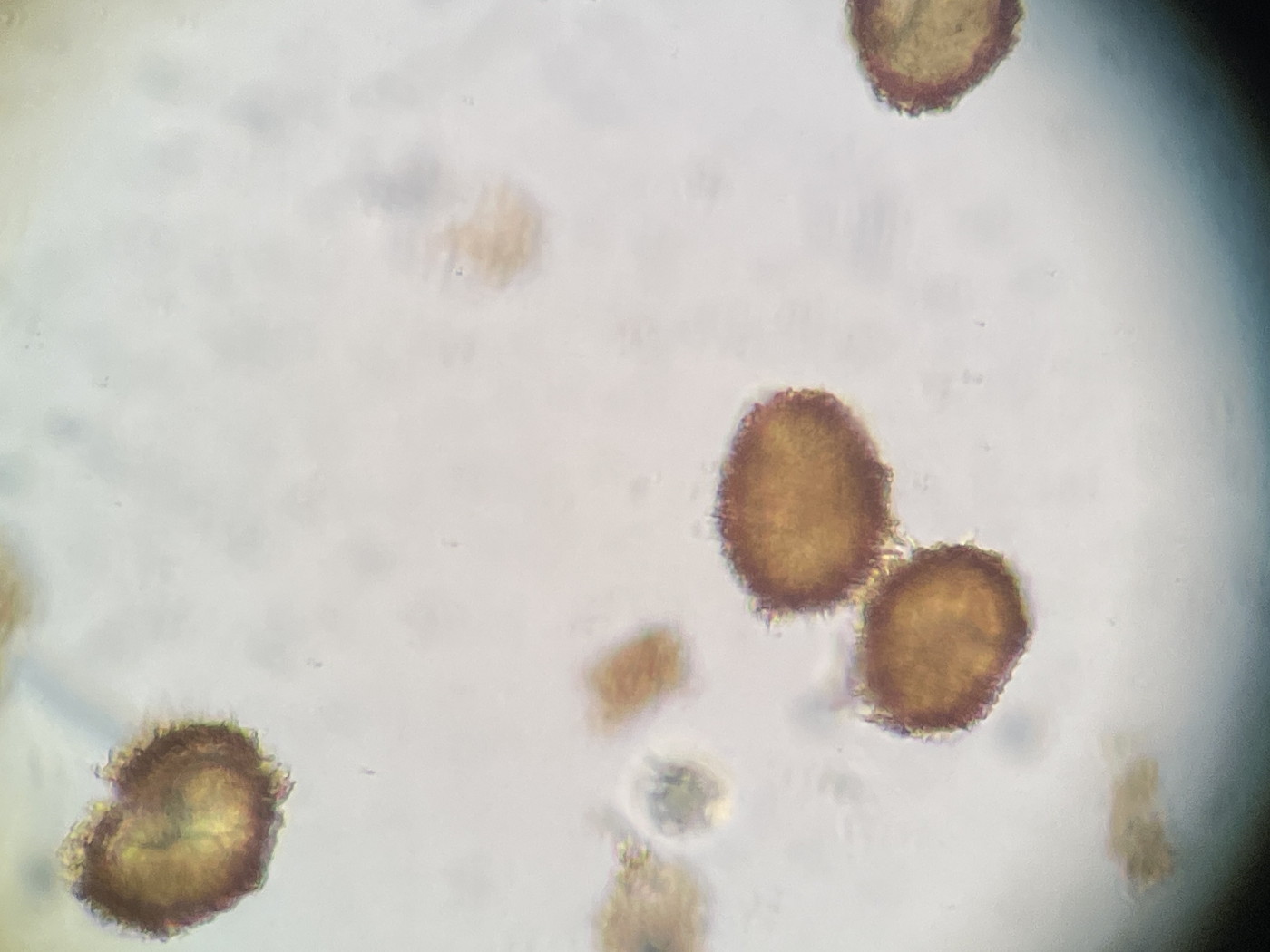

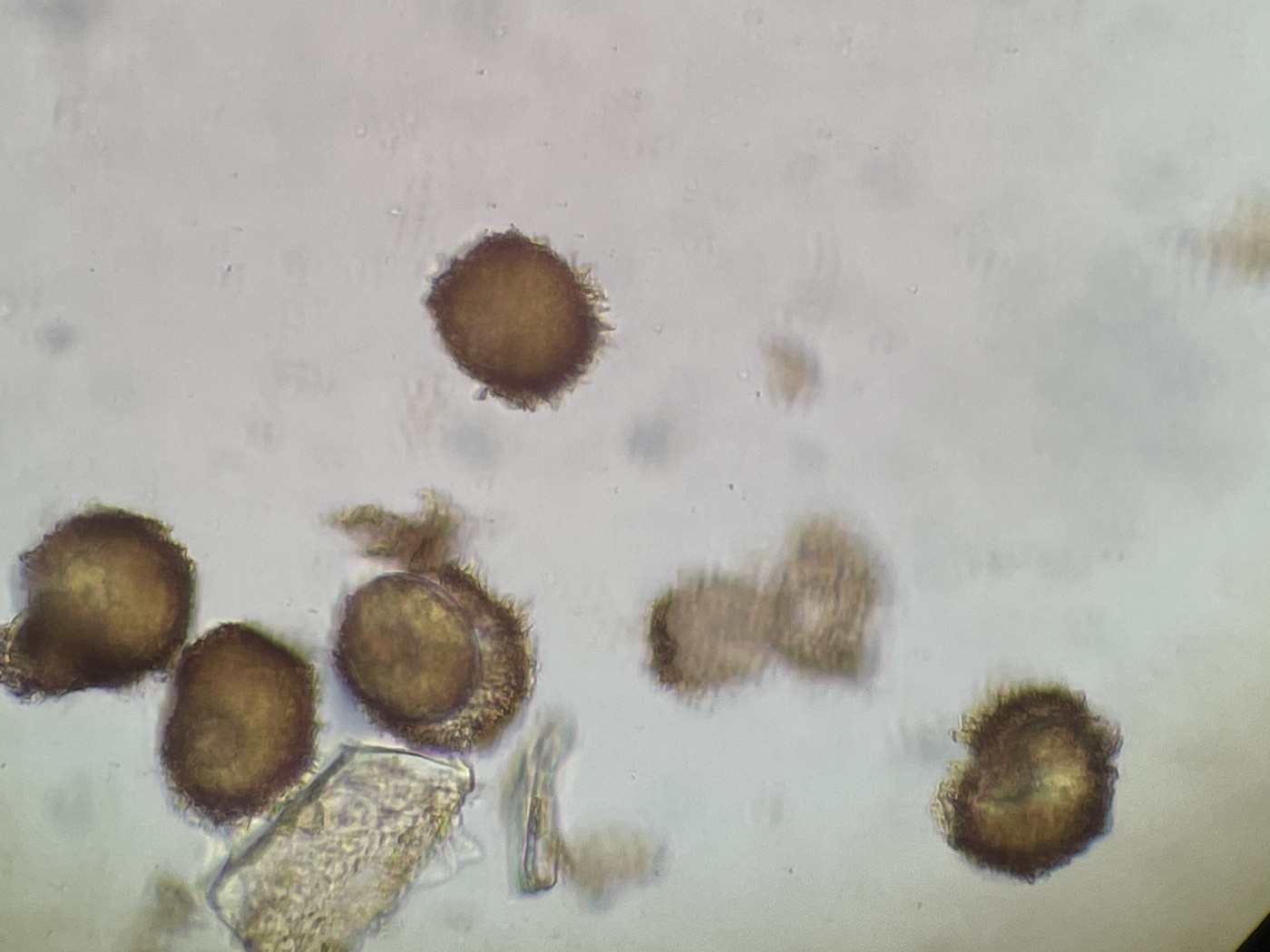

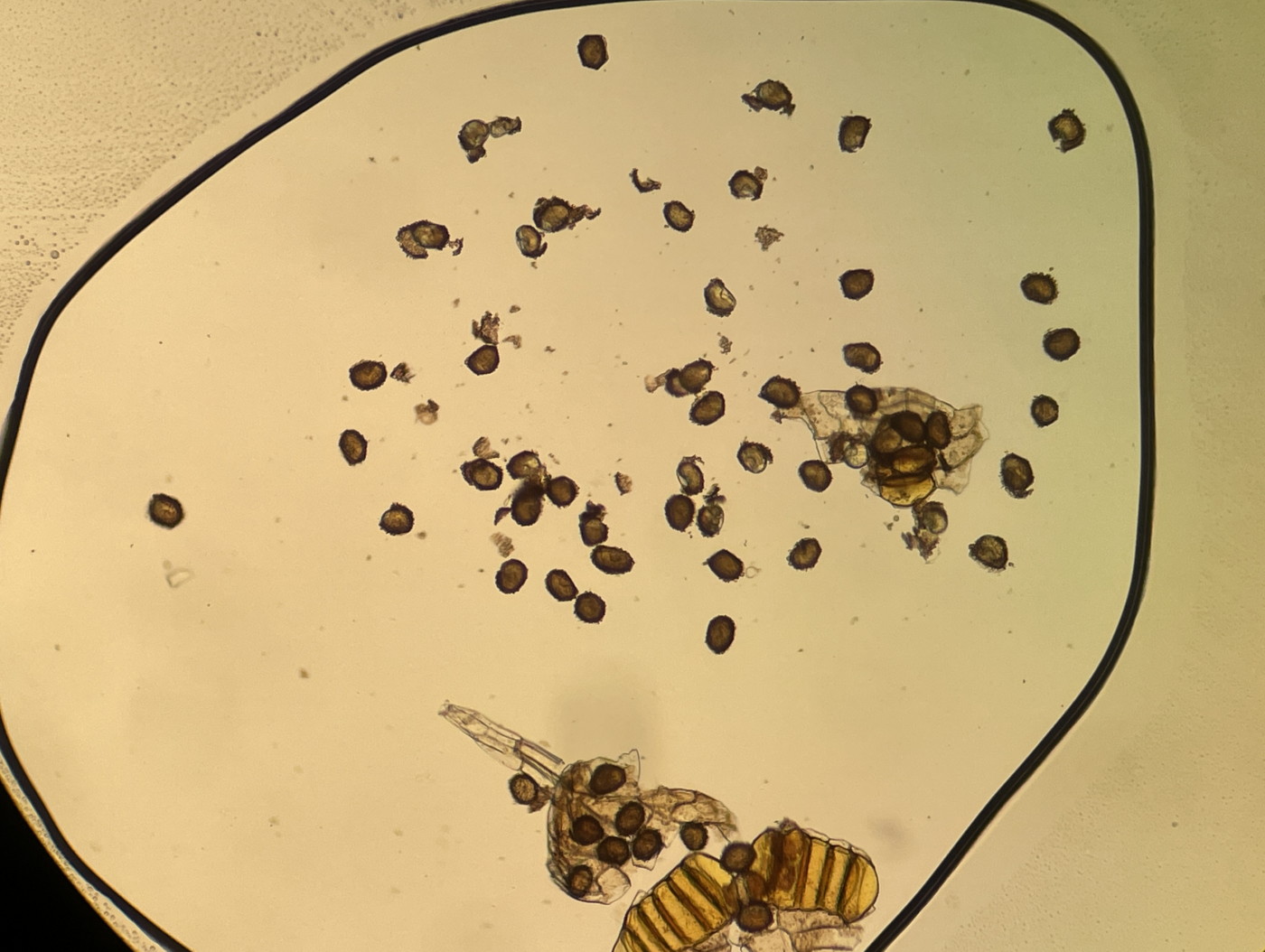

胞子を観察(2025年6月14日)

①アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)、胞子のう群

②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)、1つの胞子嚢を壊したようす

①②アイアスカイノデ(光沢・赤褐色鱗片)、1つの胞子嚢を壊したようす

イノデモドキ Polystichum tagawanum

オシダ科 イノデ属

林内・林縁に生育。普通に見られる。

スギ林の崖に生育するイノデモドキ

オシダ属の仲間 [#wad795d1]

オオクジャクシダ、キヨズミオオクジャク、ベニシダの仲間などが観察された。

オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii

オシダ科 オシダ属

スギ・ヒノキ植林地やや開けた谷部の林床に生育していた。多少まとまって生育したり単独で生育したりしていた。

スギ・ヒノキ植林地やや開けた谷部の林床に生育するオオクジャクシダ

スギ・ヒノキ植林地やや開けた谷部の林床に生育するオオクジャクシダ

オオクジャクシダ、冬芽および葉柄基部の鱗片

②オオクジャクシダ、中軸下部の鱗片

①オオクジャクシダ、葉身中部の胞子のう群

②オオクジャクシダ、葉身上部の胞子のう群

オオクジャクシダ、羽片

キヨズミオオクジャク Dryopteris namegatae

オシダ科 オシダ属

富山市と七尾市で中軸下部の鱗片のようすが違う2typeを確認した。中軸下部の鱗片は複数観察しその特徴を載せている。違う種かもしれない。それぞれ掲載します。中軸下部の鱗片のようすを比較するためイワヘゴ(埼玉県小川町)を掲載します。

七尾市上沢の株

石灰岩シルト岩地帯。ウエットなスギ林床に生育点在しながら群生していた。葉の大きさは大きいものでは1mに達する。鱗片は黒に近い黒褐色。中軸下部の鱗片はやや幅があり辺縁にはまばらに鋸歯が見られる。葉の表面で葉脈に沿って窪む。胞子のう群は中間につく。

ウエットなスギ林床に生育するキヨズミオオクジャク

①キヨズミオオクジャク、羽片

②キヨズミオオクジャク、羽片表面のようす

①キヨズミオオクジャク、胞子のう群(葉身下部)

②キヨズミオオクジャク、胞子のう群(葉身中部)

③キヨズミオオクジャク、胞子のう群(葉身上部)

富山市猪谷の株

林道に面したやや開けた沢。スギや夏緑広葉樹が生育するウエットな沢の入り口の林縁にキヨズミオオクジャクとオオクジャクシダが点在して生育していた。葉の大きさは70~80㎝。葉柄基部鱗片はっ艶のある黒に近い色。中軸下部の鱗片は細長く辺縁にはまばらに弱い鋸歯が見られる。葉の表面で葉脈に沿って窪む。胞子のう群は中間につく。

ウエットな沢の入り口の林縁に生育するキヨズミオオクジャクとオオクジャクシダ(左上)

①ウエットな沢の入り口の林縁に生育するキヨズミオオクジャク

②キヨズミオオクジャク、葉身

①キヨズミオオクジャク、葉身下部

②キヨズミオオクジャク、羽片

イワヘゴ Dryopteris atrata

オシダ科 オシダ属

比較のため、最近再調査で訪れた埼玉県小川町の個体を掲載いたします。

スギ植林地内で観察。葉の大きさは45~60㎝。

スギ植林地内に生育するイワヘゴ

①イワヘゴ、葉柄下部

②③イワヘゴ、葉柄基部の鱗片

①②イワヘゴ、中軸下部の鱗片

①イワヘゴ、葉身の胞子のう群

②イワヘゴ、葉身上部の胞子のう群

ベニシダの仲間 Lepisorus nigripes

オシダ科 オシダ属

高い岩の上で手が届かず良い写真が撮影できなかった。小羽片が長く伸びるベニシダと思われるがトウゴクシダあるいはハチジョウベニシダの可能性も考えられ、機会があれば胞子を観察してみたい。小羽片は細長く柔らかい。沢沿いに広がるウエットな林床にはほとんど生育せず、沢沿いの巨岩の上に群生していた。

沢沿いの巨岩の上に群生するベニシダの仲間

ウラボシ科の仲間

クロノキシノブ Lepisorus nigripes

ウラボシ科 ノキシノブ属

人家から山に入るとクロノキシノブが見られるようになる。

人家の庭先の気に着生するクロノキシノブ

タジマノキシノブミカワノキシノブ Lepisorus mikawanus

ウラボシ科 ノキシノブ属

能登へ行く途中に以前確認したタジマノキシノブの生育地似立ち寄る。

古い石組みに生育するタジマノキシノブ

①根茎から間隔を空けて幅の広い葉をつけるタジマノキシノブ

②タジマノキシノブ、葉の裏側の鱗片

オシャグジデンダ Polypodium fauriei

ウラボシ科 エゾデンダ属

ウエットな空気に包まれた渓流沿いなどに生育する夏緑広葉樹の大木の樹幹に着生していた。

夏緑広葉樹の大木の樹幹に着生するオシャグジデンダ