湯河原新崎川に沿ってシダを観察しました。下流域から上流域まで歩きました。上流にはいくつかの滝がありそれを目指しましたがいくつかの滝へ続く谷筋はブッシュがひどく途中で残念しました。

ハコネハナワラビ

ハナヤスリ科 オオハナワラビ属

笹が茂る疎林林床の生育する。幕山公園近くで見たオオハナワラビは淡緑色~緑色。最初観察したときにはオオハナワラビの赤銅色の個体あるいはアカネハナワラビ(オオハナワラビ×アカハナワラビ)ではないかと考えたが、同行の方からハコネハナワラビではないかと教えていただく。胞子葉は枯れたり胞子を残していなかったりと観察できなかった。

①笹が茂る疎林林床の生育するハコネハナワラビ

②ハコネハナワラビ、最下羽片

①ハコネハナワラビ、中軸および裂片

②ハコネハナワラビ、葉身上部羽片

標本2

①笹が茂る疎林林床の生育するハコネハナワラビ

②ハコネハナワラビ、最下羽片

雑種 オオハナワラビ×ハコネハナワラビ

ハナヤスリ科 オオハナワラビ属

※詳しい方に見ていただきオオハナワラビとハコネハナワラビの雑種であることがわかりました。まだ名称はついていないようです。両者が生育するところではかなりできやすい雑種とのことでした。

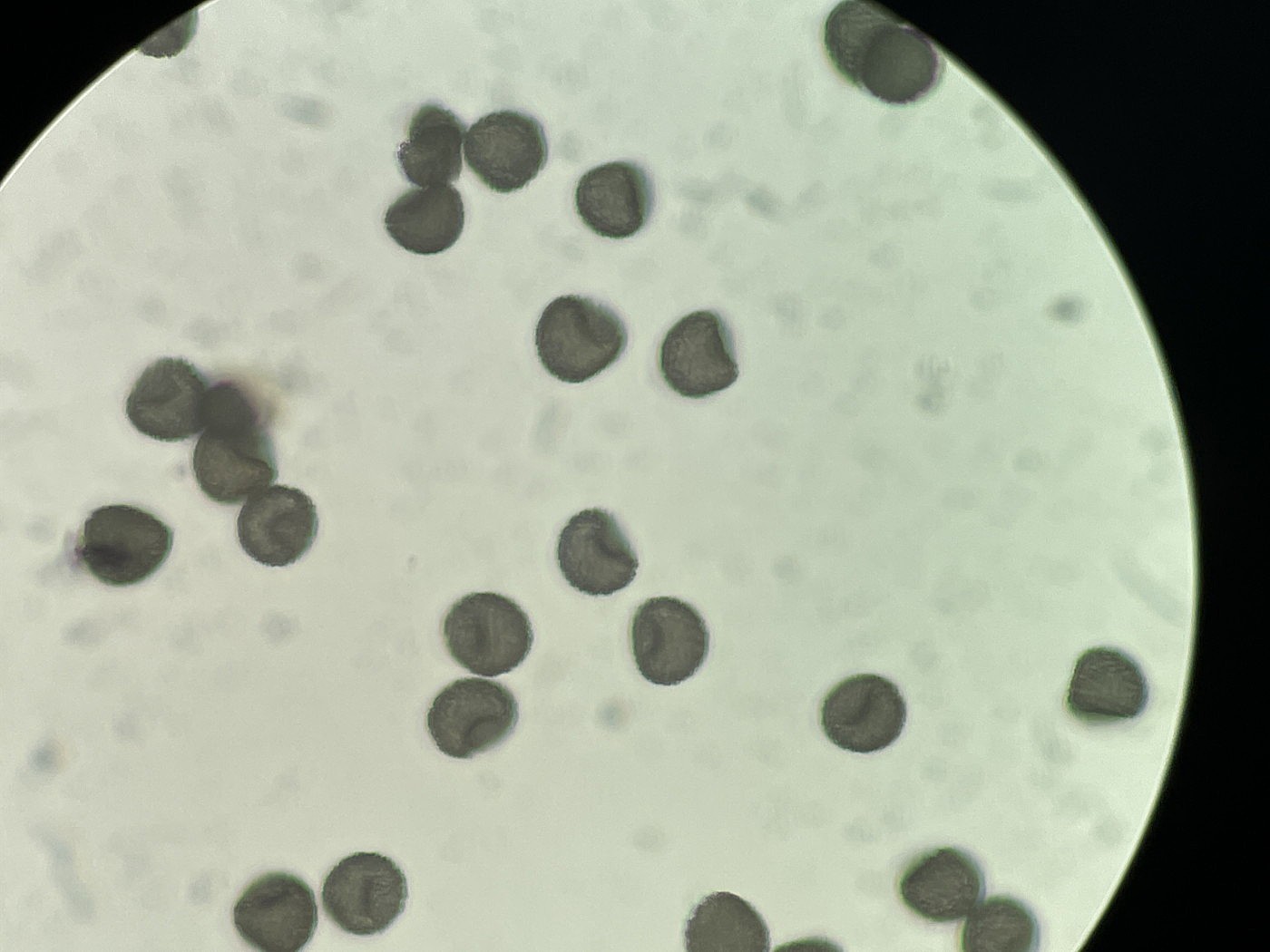

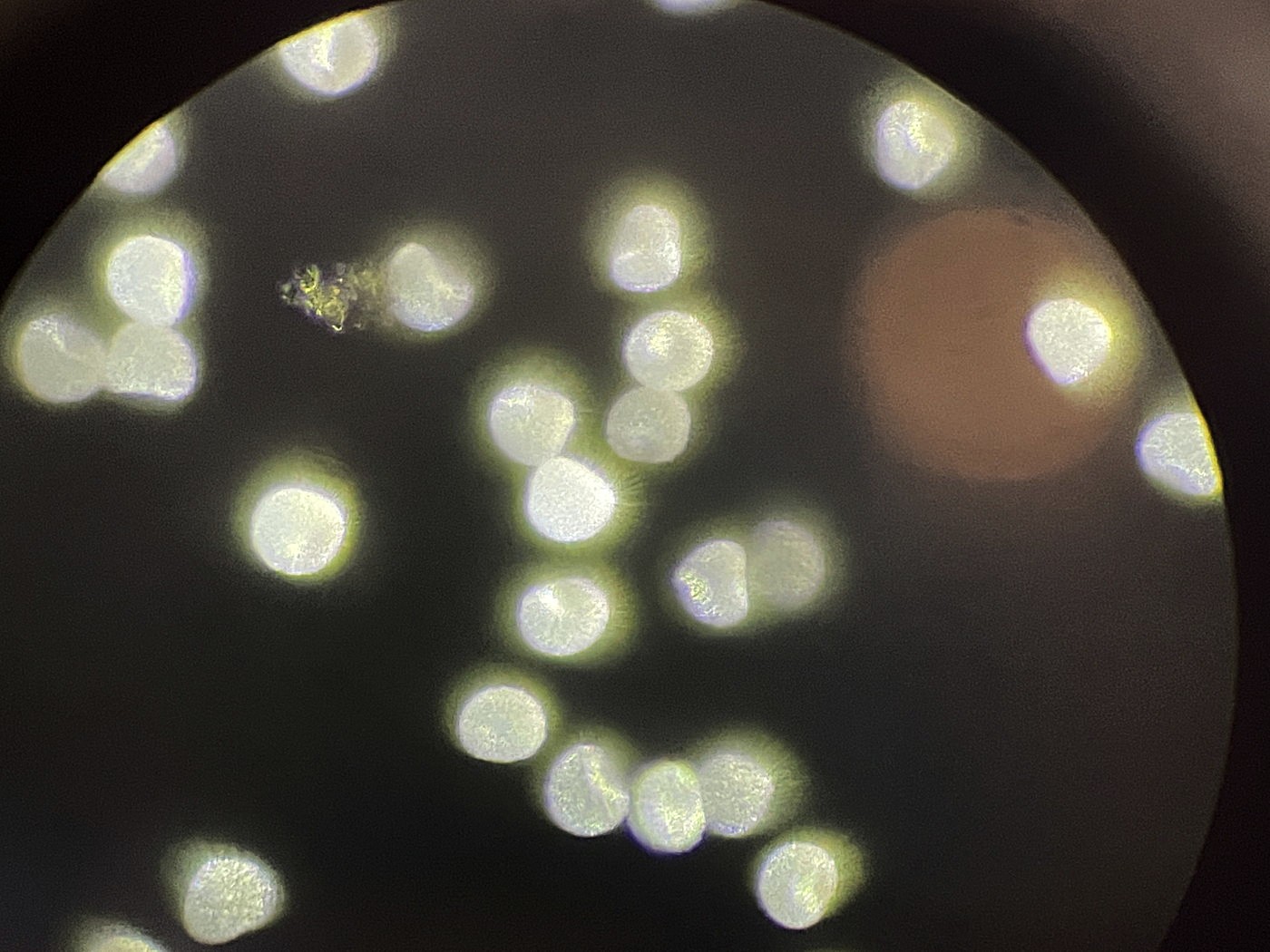

笹が茂る疎林沿い点在して生育。1つの株では幸運なことにまだ胞子を散布しきっておらず手を触れるとたくさん胞子を飛ばしていた。胞子を観察すると、ほとんどが中心が凹んでいたので雑種ではないかと推定。オオハナワラビに比べると小羽片は紡錘形で細長く裂片の辺縁の鋸歯は明らかに弱い。現地ではやや鋸歯のあるシチトウハナワラビとしましたが、胞子の観察によりゴジンカハナワラビか(シチトウハナワラビ×オオハナワラビ)に訂正いたしました。その後再度オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種に訂正いたします。

今回掲載した胞子のようすの写真をご覧になった方から乾燥の影響が考えられないかとのご指摘を受けました。確かに胞子葉を採取・シール袋に入れて保存していましたがすぐに観察せず時間が経過していました。あらためて採取後新鮮な胞子を観察してみたいと思います。「ゴジンカハナワラビか」⇒「シチトウハナワラビあるいはゴジンカハナワラビか」⇒「オオハナワラビ×ハコネハナワラビ」に訂正いたします。

標本1

笹が茂る疎林林床の生育するとオオハナワラビとハコネハナワラビの雑種 とハコネハナワラビ(右に接して生える株)

①オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種(左)とハコネハナワラビ右、栄養葉

②オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、栄養葉の裂片

①②オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、栄養葉の裂片の鋸歯

①②オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、裂片の鋸歯

標本2

①笹が茂る疎林林床の生育するオオハナワラビとハコネハナワラビの雑種

②オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、小羽片

標本3

①笹が茂る疎林林床の生育するオオハナワラビとハコネハナワラビの雑種

①オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、羽片

②オオハナワラビとハコネハナワラビの雑種、小羽片

ナチシケシダ Deparia petersenii

メシダ科 シケシダ属

新崎川幕山公園付近の林床ではほぼ常緑性のように元気に育っていた。包膜のようすは確認できないが葉は厚みがあり毛深い。

川沿いの林床に生育するナチシケシダ

ホソバカナワラビ Arachniodes exilis

オシダ科 カナワラビ属

新崎川が浸食した崖に群生。

林内の薄暗い崖に群生するホソバカナワラビ(栄養葉)

ミドリカナワラビ Arachniodes nipponica

オシダ科 カナワラビ属

新崎川上流部の渓谷崖に点在して生育。大きい株では80㎝を超えていた。個体数は多いがほとんどが葉は込み合ってつけることなく1~2枚のことが多い。

渓谷の崖に点在して生育するミドリカナワラビ

①ミドリカナワラビ、小羽片

②ミドリカナワラビ、葉脈上の毛のような鱗片(葉裏)

ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum

オシダ科 ヤブソテツ属

上流の滝に生育するという情報をもとに、藪漕ぎをしながら上流を目指したがたどり着けなかった。目指す谷の下部で1株だけ生育する大株に出会うことができた。近くには葉の幅が広いヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)が生育し紛らわしかった。

渓谷の底のガレ場に生育するヒロハヤブソテツ

葉縁に鋸歯のないオニヤブソテツ Cyrtomium falcatum

あるいはアイオニヤブソテツ(ナガバヤブソテツ×オニヤブソテツ)Cyrtomium devexiscapulae × C. falcatum subsp. falcatum

オシダ科 ヤブソテツ属

林道脇、林縁の明るい草地に生育。葉は厚く葉縁葉全縁。羽片基部は心形~円形。胞子のようすを調べてみないとわからない。付近ではナガバヤブソテツは時々観察されたがこの葉の厚い葉縁に鋸歯のないオニヤブソテツの仲間は1株観察されただけである。良い状態の胞子を観察できれば答えが判明すると思われる。胞子が成熟するころあらためて胞子のようすを観察するしてみたい。

葉縁に鋸歯のないオニヤブソテツあるいはアイオニヤブソテツ(ナガバヤブソテツ×オニヤブソテツ)

①葉縁に鋸歯のないオニヤブソテツあるいはアイオニヤブソテツ、葉身

②葉縁に鋸歯のないオニヤブソテツあるいはアイオニヤブソテツ、羽片基部

オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii

オシダ科 オシダ属

渓流の岩屑が堆積する明るい林床で同行の方が1株見つけられる。

渓流の岩屑が堆積する林床に生育するオオクジャクシダ

①オオクジャクシダ、冬芽

②オオクジャクシダ、葉柄下部の鱗片

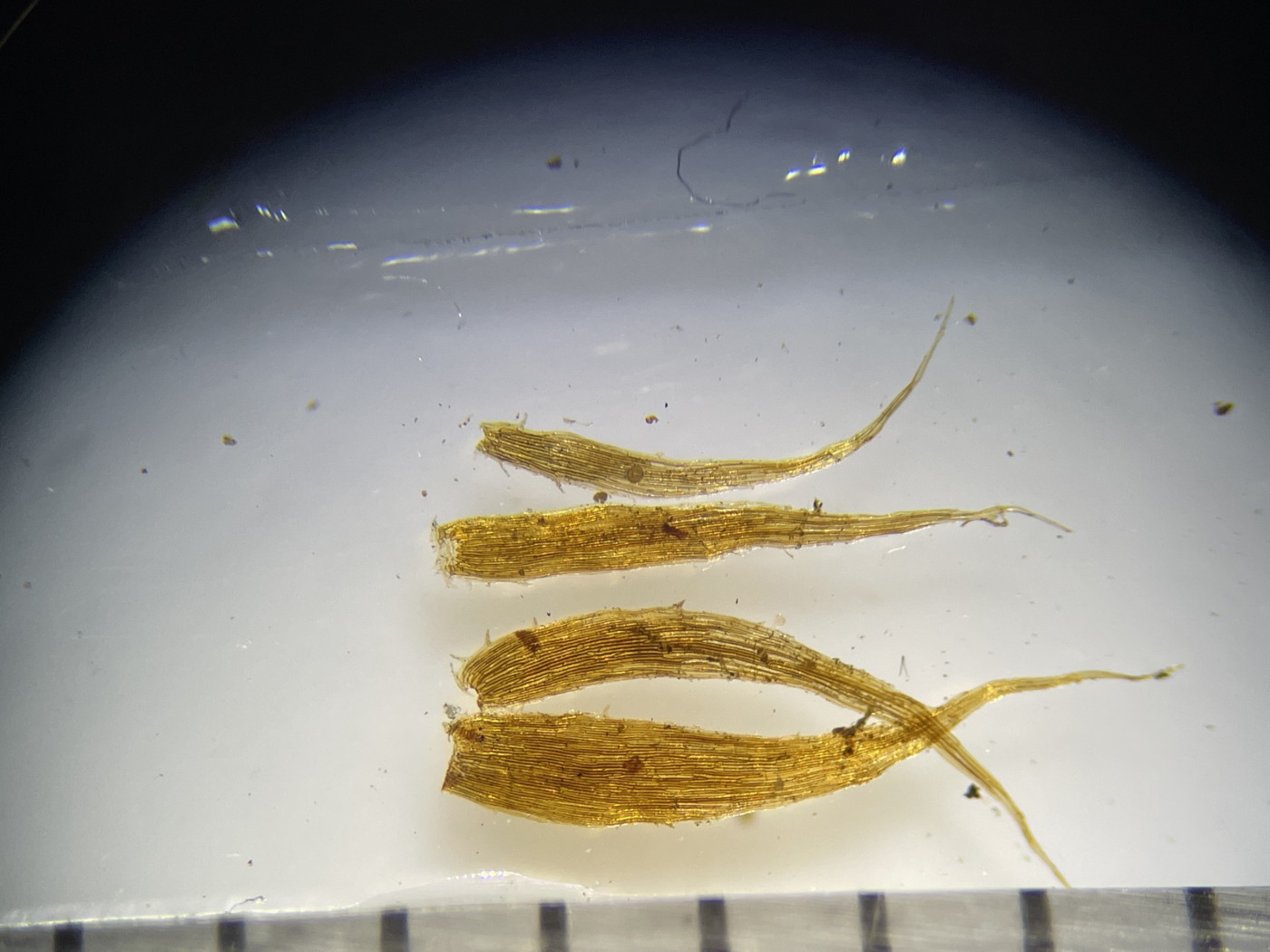

①オオクジャクシダ、中軸下部

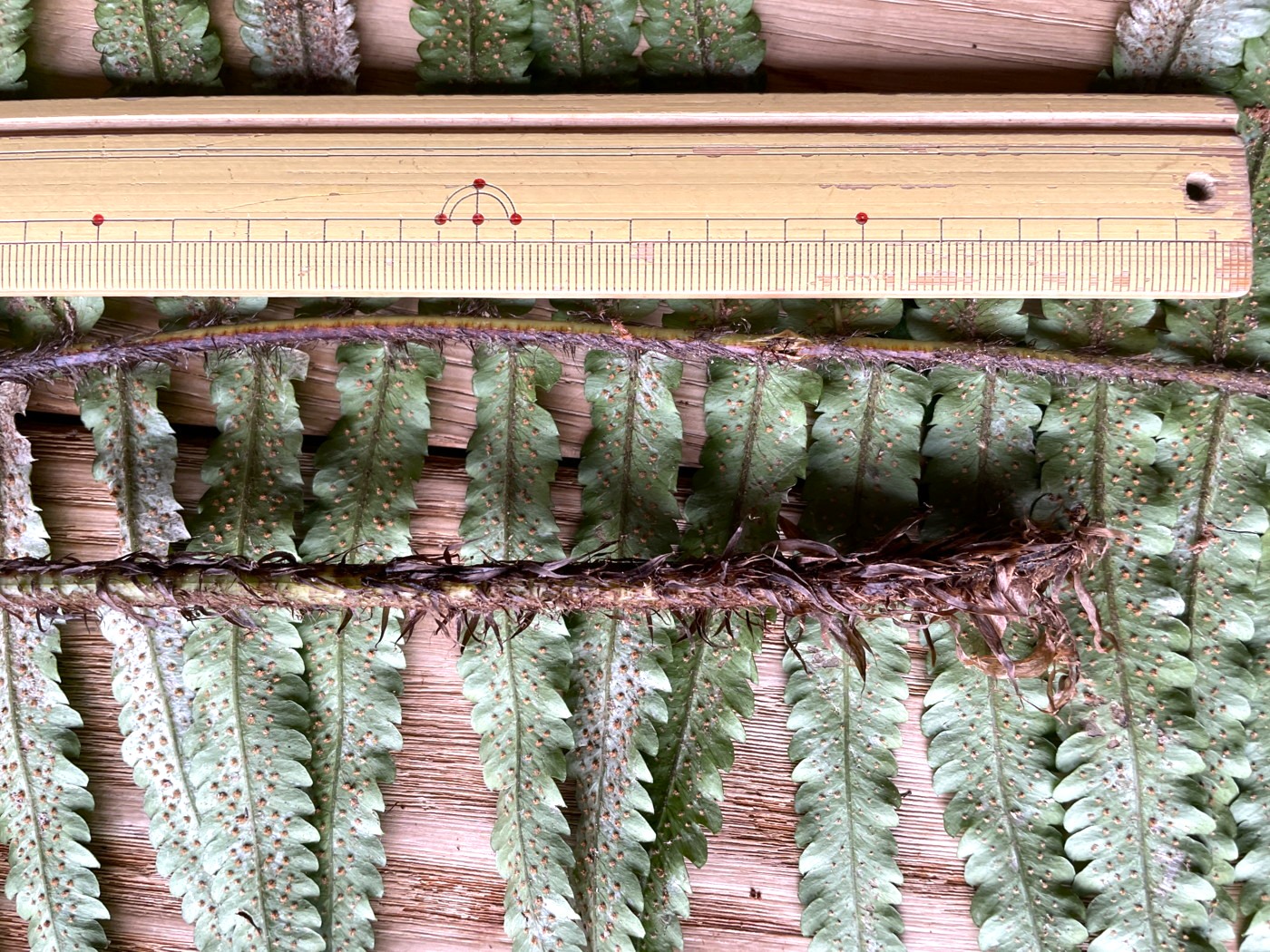

②オオクジャクシダ、中軸下部の鱗片(スケールの1目盛りは1mm)

①オオクジャクシダ、羽片

②オオクジャクシダ、羽片裏側(胞子のう群)

イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina

オシダ科 オシダ属

幕山公園近くで観察。

①イヌイワヘゴ、胞子のう群

②イヌイワヘゴ、中軸下部の鱗片(スケールの1目盛りは1mm)

※イワヘゴの鱗片は⇒こちら

標本2

林内、水が滴る崖に生育。

①林内、水が滴る崖に生育するイヌイワヘゴ

②イヌイワヘゴ、羽片

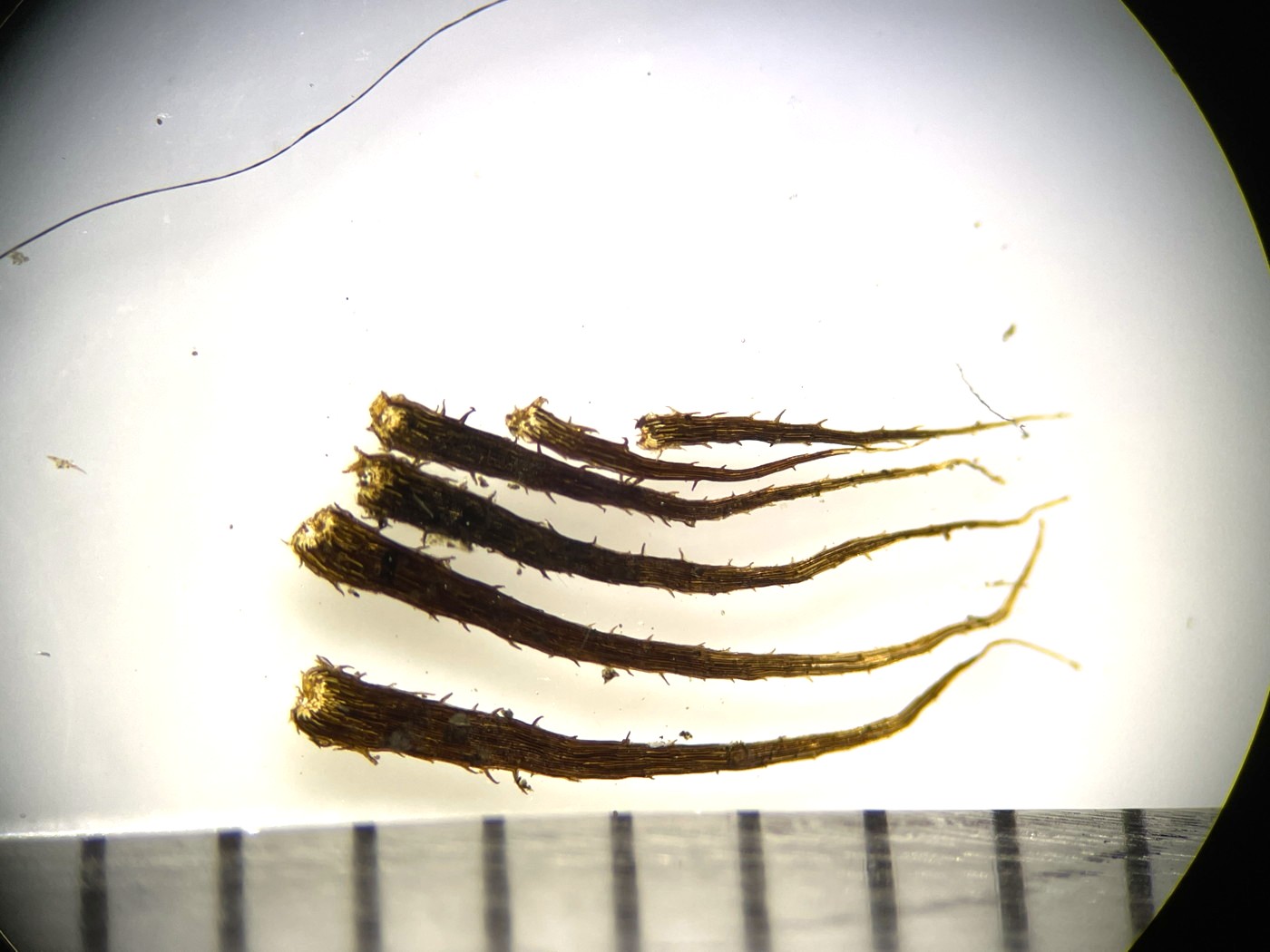

①イヌイワヘゴ、葉柄基部の鱗片

②イヌイワヘゴ、葉柄基部の鱗片

①イヌイワヘゴ、葉柄基部の鱗片

②イヌイワヘゴ、中軸下部の鱗片(スケールの1目盛りは1mm)

オオイタチシダ(厚葉type) Dryopteris hikonensis

オシダ科 オシダ属

照葉樹・夏緑広葉樹混生林下に生育。包膜にはゆるい鋸歯縁が観察された。包膜の辺縁が全縁のイワオオイタチシダとの区別点となるでしょか。

照葉樹林下に生育するオオイタチシダ(厚葉type)