青梅の上成木から飯能の大仁田山、上直竹上分を経て入間川沿いの唐竹方面まで歩きました。山の北面の斜面を登っている途中ではアズマシライトソウが広く点在していました。関西で見るシライトソウに比べると葉の大きさは1/3~1/4程度でずっと小さく花もかわいいものであろうと想像できました。今回は途中道がはっきりしないところもあり藪漕ぎをしなければならず参加者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。

クルマシダ Asplenium wrightii

チャセンシダ科 チャセンシダ属

同行の方がヒノキ林内で生育を確認。シカに食べられたためか、観察された葉よりも大きな葉をつけていたと思われる葉柄が2本残っていた。普通、暖かい地方でみられる種。関東では真鶴や鎌倉でわずかに確認されている。

①ヒノキ林林床に生育するクルマシダ

②クルマシダ、葉身

③クルマシダ、シカの食害(?)の跡

ヤワラシダMetathelypteris laxaの仲間(サトヤワラシダとヒメヤワラシダ)

ヒメシダ科 シマヤワラシダ属

同行の方がヒメヤワラシダとサトヤワラシダとを注意して探しておられ、今回は根茎のようすを写真に収めることができた。ヒメヤワラシダは山中のウエットな林床に生育しており、サトヤワラシダは人家に近い林縁の林で観察された。ただ、ヒメヤワラシダはサトヤワラシダの小さな株かもしれないので、引き続きこの両者を調べていきたい。

①サトヤワラシダ(左)とヒメヤワラシダ(右)の比較

②サトヤワラシダ(左)とヒメヤワラシダ(右)の葉身の比較

③サトヤワラシダ(左)とヒメヤワラシダ(右)の根茎の比較

④サトヤワラシダの根茎のようす

⑤ヒメヤワラシダの根茎のようす

オオヒメワラビ Deparia okuboana

メシダ科 シケシダ属

葉の大きさは1m近く大型のシダ。中軸にほ褐色の鱗片が貼りつくようにつく。羽片の羽軸には広い翼がつく。

①ウエットな明るい谷に群生するオオヒメワラビ

イノデの仲間

イノデ、アイアスカイノデ、イノデモドキ、ツヤナシイノデ、ドウリョウイノデ、ハタジュクイノデ、タカオイノデなどが見られました。

ドウリョウイノデ(イノデ×アイアスカイノデ)Polystichum longifrons × P. polyblepharum

オシダ科 イノデ属

一般的に、大きく育った株が多い。葉はスリムでアイアスカイノデに似る。葉柄の鱗片はイノデに似てやや大きい鱗片を密につける。鱗片の先のほうには栗色が入ることが多い。

①ドウリョウイノデ(イノデ×アイアスカイノデ)

②ドウリョウイノデ(イノデ×アイアスカイノデ)、葉柄の鱗片

タカオイノデ(ツヤナシイノデ×アイアスカイノデ) Polystichum longifrons × P. ovatopaleaceum var. ovatopaleaceum

オシダ科 イノデ属

ツヤナシイノデやアイアスカイノデが混生しているところで観察された。アイアスカイノデに似ているところ、①葉柄下部の鱗片に栗色が入る。②葉身は細長い。③葉の色が濃い緑色。ツヤナシイノデに似ているところ、①葉柄に大きな幅の広い鱗片が混ざる。②中軸下部~中部にかけて幅の広い鱗片がつく。

②タカオイノデ(ツヤナシイノデ×アイアスカイノデ)、葉柄下部の鱗片

③④タカオイノデ(ツヤナシイノデ×アイアスカイノデ)、中軸の鱗片

⑤⑥タカオイノデ(ツヤナシイノデ×アイアスカイノデ)、胞子のう群

ハタジュクイノデ(イノデモドキ×アイアスカイノデ)Polystichum longifrons × P. tagawanum

オシダ科 イノデ属

イノデモドキとアイアスカイノデが混生しているところで観察された。アイアスカイノデににているところ、①葉柄下部の鱗片に栗色が入る。②葉身は細長い。③葉の表面はそれほど凸凹しない。イノデモドキににているところ、①最下~下部羽片の小羽片には耳垂に優先して1~2個の胞子のうが並ぶ(サイゴクイノデの血が入ると耳垂に優先して2~4個が規則的に並ぶ)。②中軸の鱗片の辺縁は和紙を裂いたようにほつれる。hata-seita221205

②ハタジュクイノデ(イノデモドキ×アイアスカイノデ)、葉身下部裏側

③ハタジュクイノデ(イノデモドキ×アイアスカイノデ)、最下羽片

ヤマイタチシダ Dryopteris bissetiana

オシダ科 オシダ属

林道沿いの崖に生育。葉柄~中軸の鱗片は葉柄や中軸にまとわりつくようにつく。胞子のう群(包膜)は大きく裂片をほぼ覆い隠すくらいになる。葉の表面は中央で膨らみ辺縁は内曲する。最下羽片下側第1小羽片は最大であるが目立たない。

ヤマイタチシダ、葉柄下部の鱗片

ヤマイタチシダ、葉柄上部の鱗片

ヤマイタチシダ、胞子のう群

オオベニシダ(小羽片が切れ込むtype) Dryopteris hondoensis

オシダ科 オシダ属

フィールドではあまり見かけない。最下羽片後側小羽片が発達せずあまり切れ込まない型。オオベニシダの1形と思われる。葉柄の鱗片は黒褐色。葉身下部~上部まで小羽片の大きさはあまり変化が少ない。

①オオベニシダ

②オオベニシダ、葉柄

③オオベニシダ、葉柄の鱗片

リョウトウイタチシダ Dryopteris kobayashii

オシダ科 オシダ属

生育地は乾燥気味の崖。葉は薄く白青緑色~黄緑色。葉の質は同じイタチシダ類の中では一番薄い気がする。

①乾燥気味の崖に生育するリョウトウイタチシダ

ノキシノブの仲間

ノキシノブ、クロノキシノブ、ヒメノキシノブ、葉の先が尖ったヒメノキシノブ

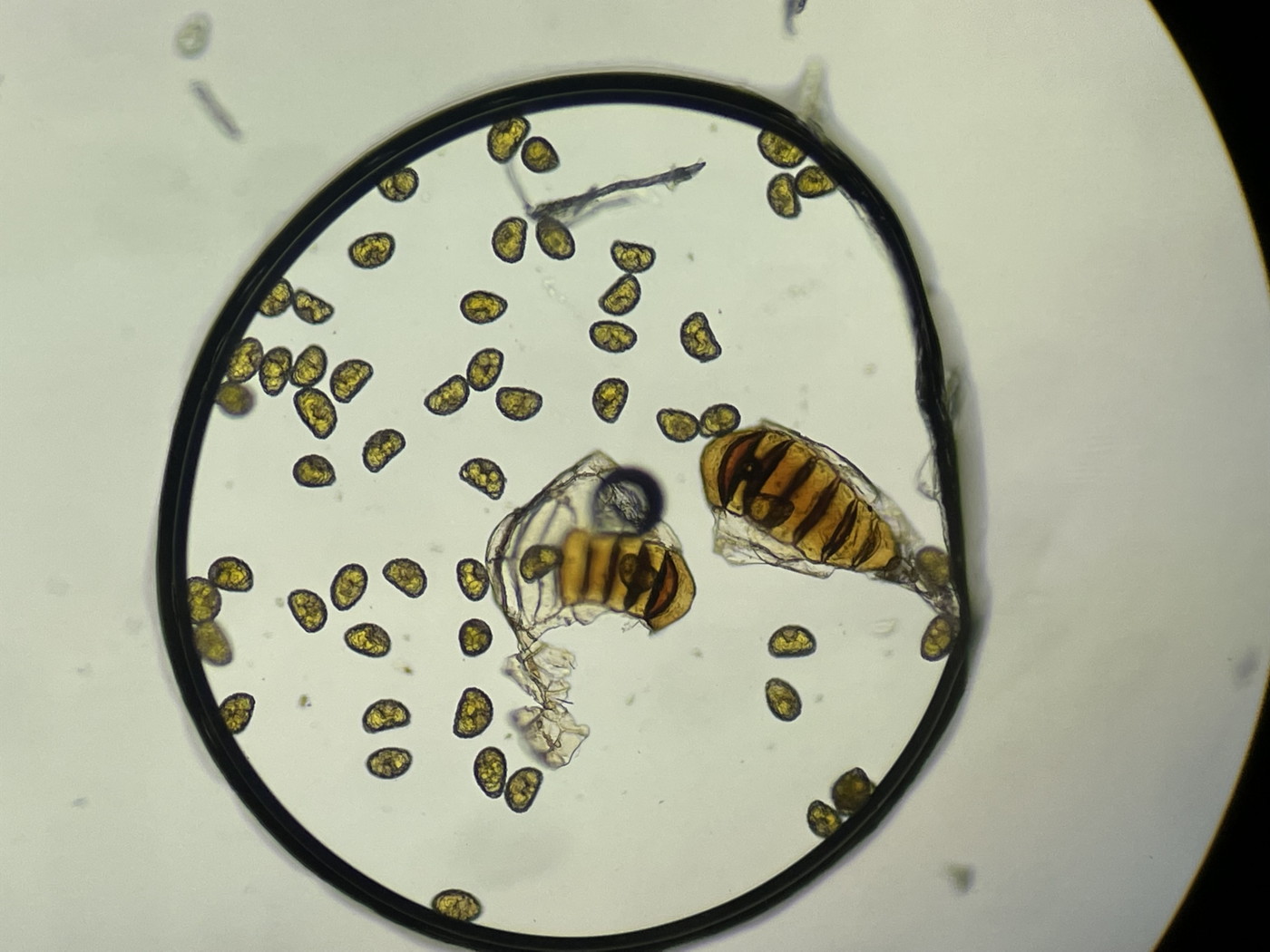

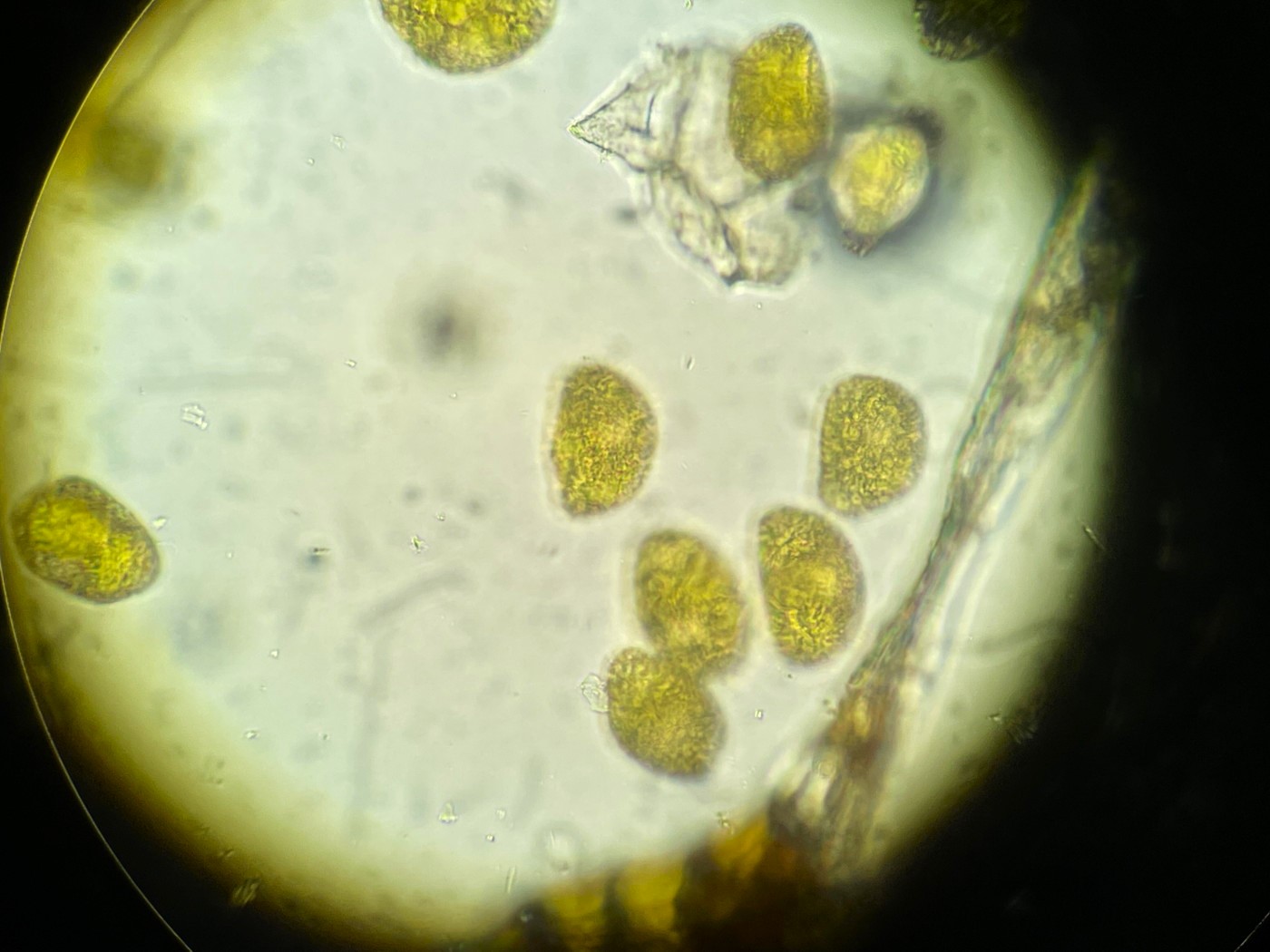

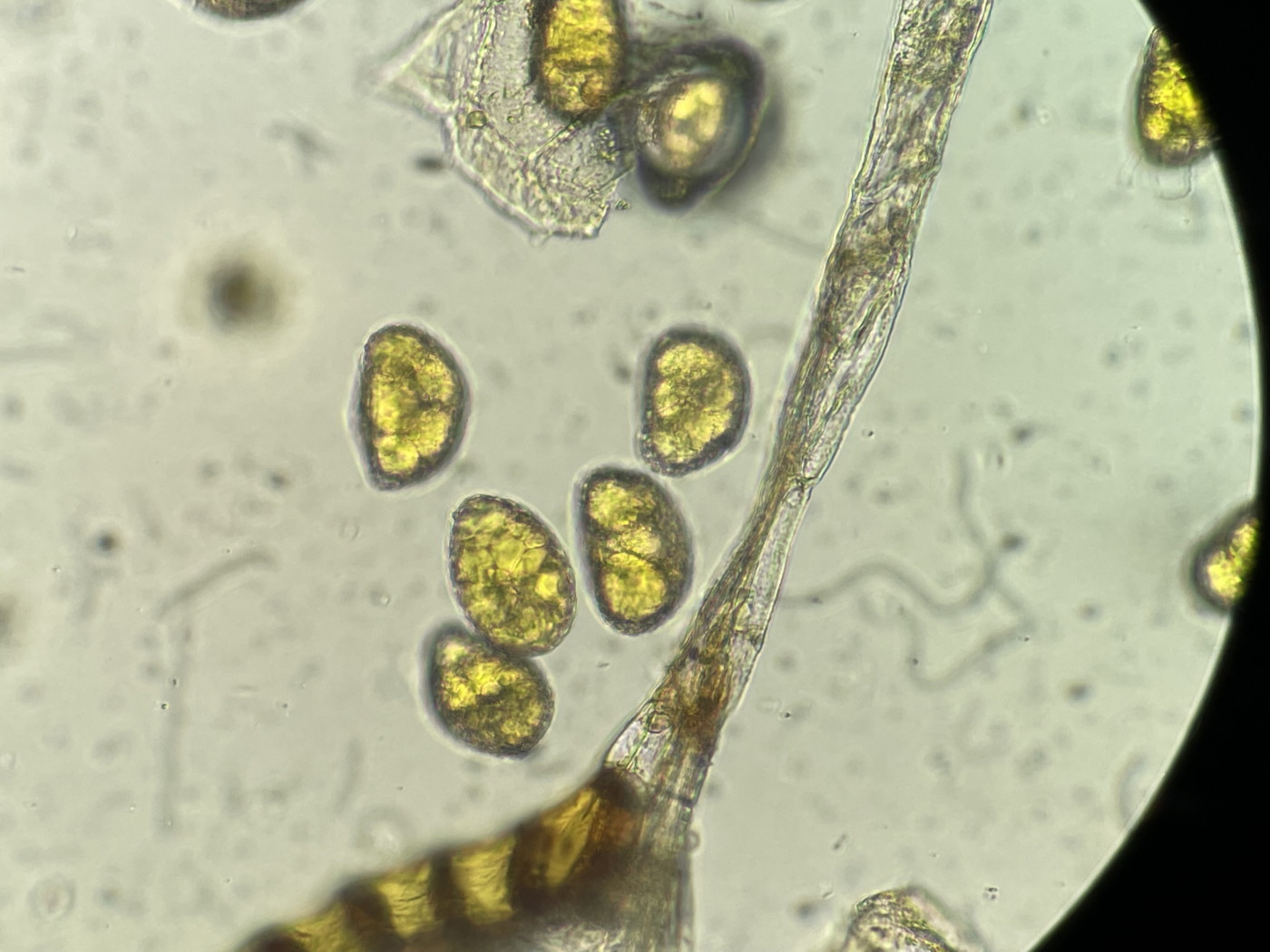

葉の先が尖ったヒメノキシノブ Lepisorus onoei

ウラボシ科 ノキシノブ属

葉の先端の形には変化があり鋭く尖るものからあまり尖らないものまで見られる。一般にヒメノキシノブの胞子表面には球状の突起がつくことが多いが、この個体の胞子表面には突起が観察されず、なめらかであった。葉先の形状と胞子表面のようすに関係性が見られるか、もう少し多くの個体観察する必要がある。