西伊豆の谷を歩きました。川沿いの岩場や崖、ウエットな空気に包まれる谷ではいろいろなシダを観察することができました。この季節、日が短いのでもう少し谷の奥まで観察したかったのですが、続きは次の機会ということで途中で戻ることになりました。

観察会後、気になるシダがいくつかあり、2024年1月に再度西中伊豆を訪れました。今後、追加して掲載していきます。

それから観察場所の表示を間違えてしまいました。中伊豆の谷を西伊豆町の谷に訂正いたします。

ヒカゲノカズラの仲間 Lycopodium

ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum

ヒカゲノカズラ科 ヒカゲノカズラ属

トウゲシバの仲間 Huperzia

ホソバトウゲシバ・ヒロハノトウゲシバオニトウゲシバが見られました。

ヒロハノトウゲシバ Huperzia serrata f. intermedia

ヒカゲノカズラ科 コスギラン属

葉は紡錘形。地上部の根茎は分岐して立ち上がり上部でさらに1~2回分岐する。

①ヒロハトウゲシバオニトウゲシバ

イワヒバの仲間 Selaginella

イワヒバ・クラマゴケ・ヒメクラマゴケ・カタヒバ・イヌカタヒバが見られました。

ヒメクラマゴケ Selaginella heterostachys

イワヒバ科 イワヒバ属

林道や山道沿いの切り立った崖に群生していました。腹葉の先は尖らず鈍頭。夏には房状に胞子のう穂をつける。

①②山道沿いの切り立った崖に群生するヒメクラマゴケ

カタヒバ Selaginella involvensと

イヌカタヒバ Selaginella moellendorffiiの違い

イワヒバ科 イワヒバ属

①渓谷沿いの岩壁・大きな転石上に群生するカタヒバイ

②半島の山間部集落の石組みに群生するイヌカタヒバ

③ルーペで確認できるカタヒバイとイヌカタヒバの背葉中肋の違い

紅葉するカタヒバ Selaginella involvens

イワヒバ科 イワヒバ属

一般に冬季、生育環境からカタヒバは紅葉せず、イヌカタヒバは紅葉することが多い。西伊豆では道路沿いの人工物の周りではイヌカタヒバが普通に見られるが、山中の日当たりの良い岩上ではカタヒバも紅葉する。

①川沿いの日当たりの良い岩上に群生する紅葉したカタヒバ

②紅葉したカタヒバ

①紅葉したカタヒバ、胞子のう穂

②紅葉したカタヒバの腹葉と背葉

コケシノブの仲間

オオハイホラゴケ・ハイホラボケ・アオホラゴケ・アオホラゴケの仲間などが見られました。

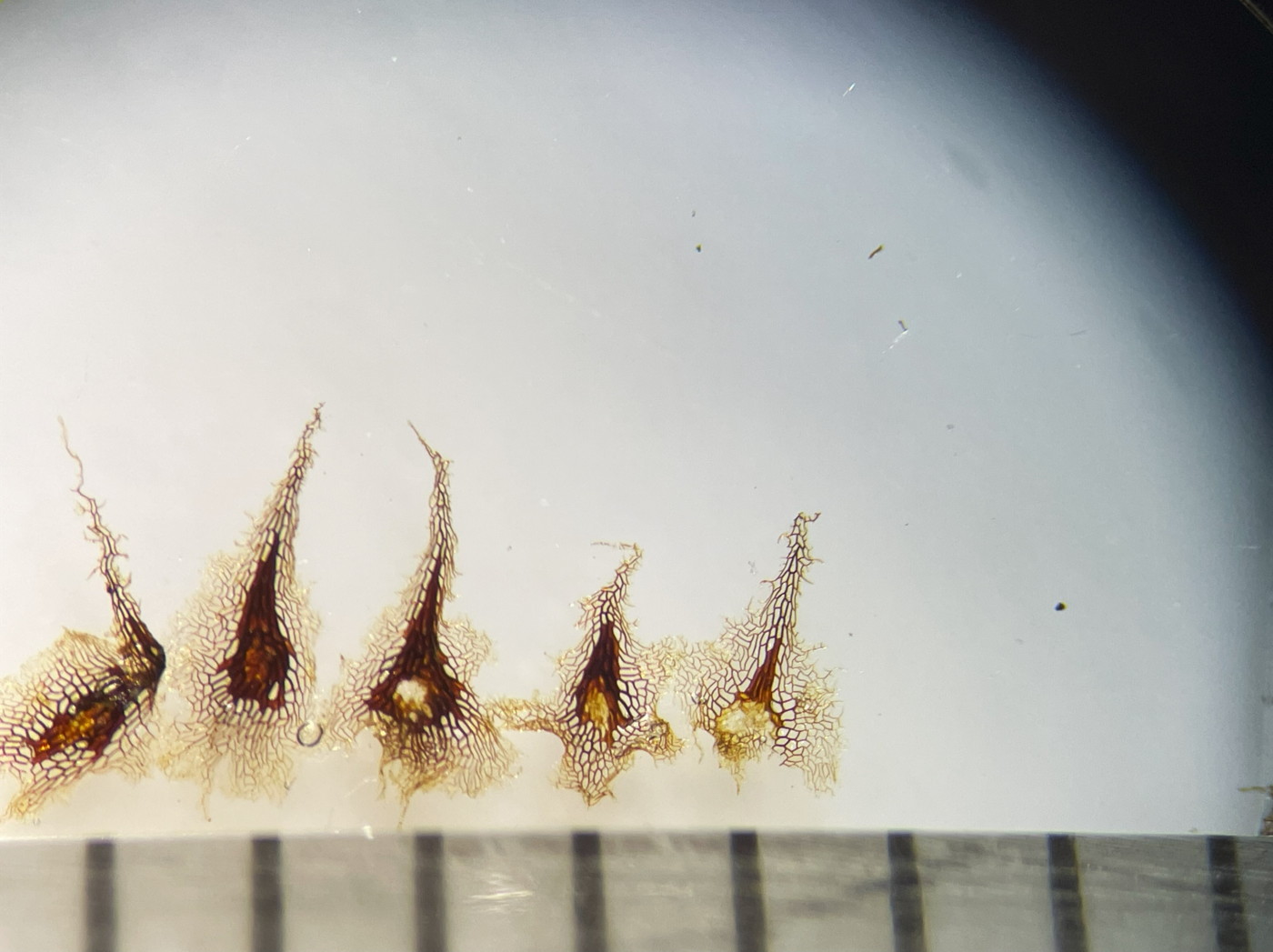

小形のオオハイホラゴケ Vandenboschia striata

あるいは大形のハイホラゴケ Vandenboschia kalamocarpa

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

スギ林内の岩上やその周辺の林床に生育していた。特にウエットな環境とは言えない。葉の大きさは15センチ程度(葉柄と葉身はほぼ同長)。羽片が長く、長さの割に幅の広い葉をつける。葉の形はオオハイホラゴケに似るが、生育環境からはオオハイホラゴケではないと考えられる。

一般にオオハイホラゴケは水しぶきがかかるような非常にウエットな岩上という特別な環境に生育することが多く、滝のそばの渓流沿いなどウエット環境では30㎝近くになる。

①②スギ林内の岩上や林床に小形のオオハイホラゴケか

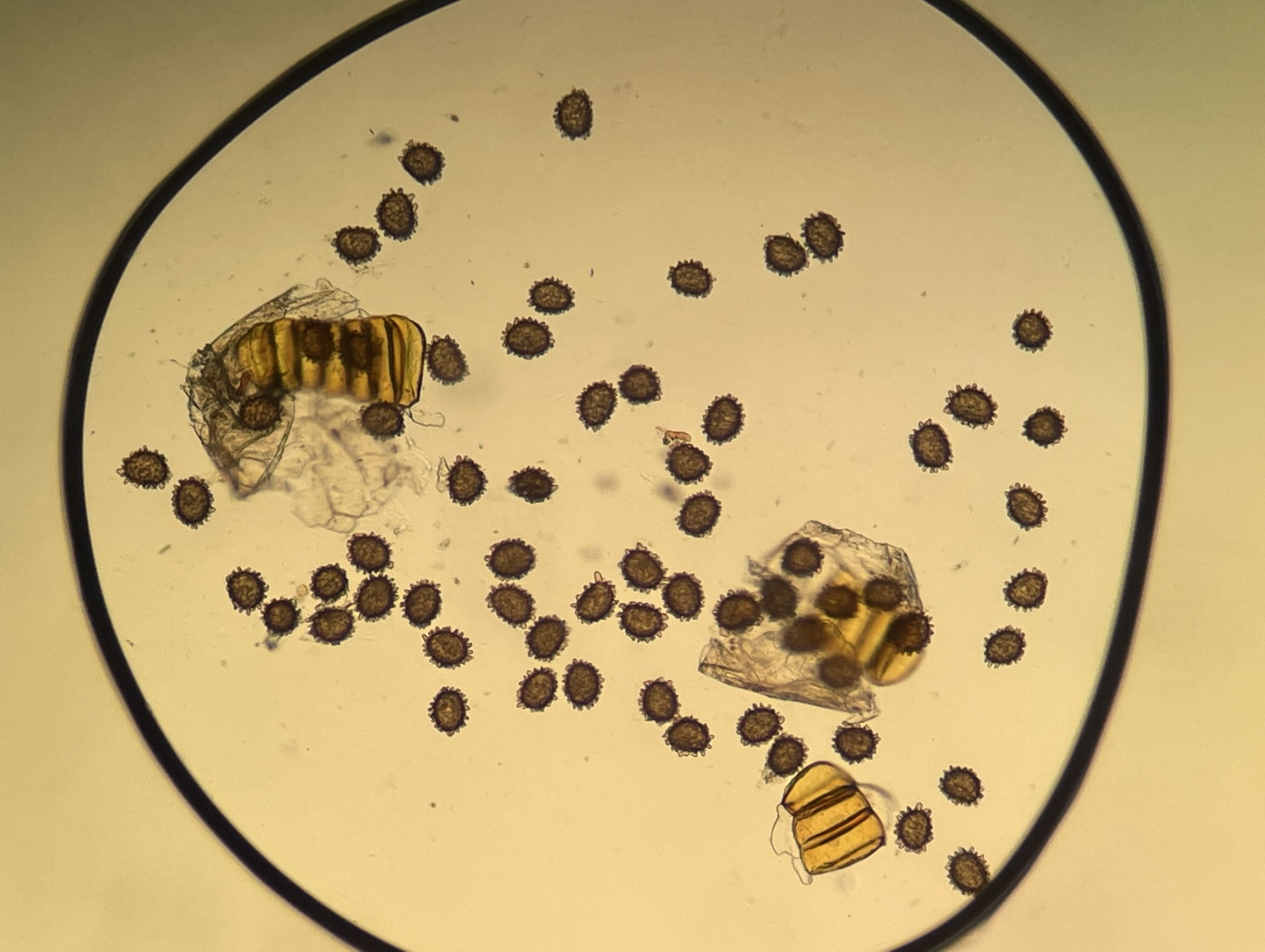

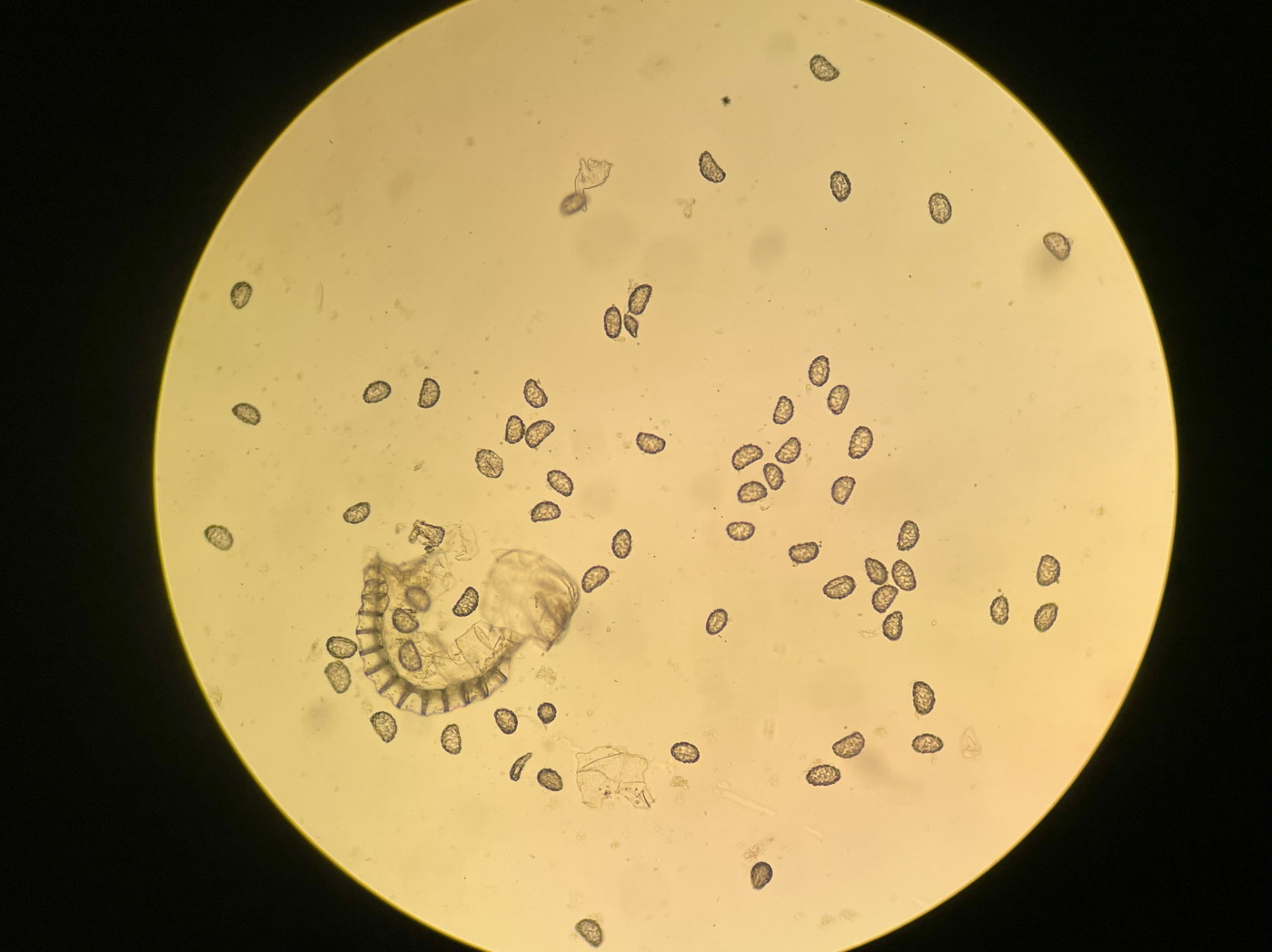

④オオハイホラゴケか、1つの胞子のうを壊したようす。胞子数は62個程度確認

⑤オオハイホラゴケか、1つの胞子のうを壊したようす。胞子数は61個程度確認

コケホラゴケ Crepidomanes makinoi

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

渓流のしぶきがかかるウエットな空気に包まれた岩壁に群生するコケホラゴケ。切り立った岩壁で日陰に生育するものは深緑色、やや明るいところはに生育する葉は灰を被ったような艶のない白濃緑色。裂片の先は尖る。蕾形の包膜の先はアオホラゴケよりも尖り上半分は反転する(シール容器などで湿度を保つと反転しなくなる)。偽脈はある。

①ウエットな空気に包まれた岩壁に群生するコケホラゴケ

アオホラゴケ Crepidomanes latealatum

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

林内の岩場ではときどきお目にかかった。

①林内の切り立った岩場に生育するアオホラゴケ

②アオホラゴケ

ハナワラビの仲間

オオハナワラビが見られました。

コバノイシカグマの仲間

フモトシダ、コバノイシカグマ、イヌシダ、イワヒメワラビ、オオフジシダなどが見られました。

オオフジシダ Monachosorum nipponicum

コバノイシカグマ科 オオフジシダ属

ウエットで薄暗い崖に生育。オオキジノオやキジノオシダ、ホソバノコギリシダなどが群生する中に生育。

①高く切り立ったウエットな崖に生育するオオフジシダ

②オオフジシダ、葉身

イノモトソウ科の仲間

イワガネゼンマイ・オオバノハチジョウシダ・アマクサシダ・マツザカシダ・ナチシダなどが見られました。オオバノアマクサシダは観察できなかった。

ナチシダ Pteris wallichiana

イノモトソウ科 イノモトソウ属

オオバノハチジョウシダ Pteris terminalis

イノモトソウ科 イノモトソウ属

場所にもよると思われるが、1つの大きな谷ではオオバノアマクサシダは観察されずすべてオオバノハチジョウシダであった。渓流沿いのやや開けた河原や石組みに生育していた。胞子の数は数えていない。

①渓流沿いのやや開けた河原や石組みに生育するオオバノハチジョウシダ

②オオバノハチジョウシダ、羽片

マツザカシダ Pteris nipponica

イノモトソウ科 イノモトソウ属

マツザカシダは普通に見られるが、非常にウエットな崖に生育する個体は変わった形をしていた。

①林縁の林床に生育するマツザカシダ

②ウエットな崖に生育するマツザカシダとホウビシダ(後)

オオバノイノモトソウ(硬葉形) Pteris cretica

イノモトソウ科 イノモトソウ属

明るい岩壁に生育。葉の質は厚く硬い。

①明るい岩壁に生育するオオバノイノモトソウ(硬葉形)

②オオバノイノモトソウ(硬葉形)、葉身

シシラン Haplopteris flexuosa

イノモトソウ科 シシラン属

ウエットな空気に包まれた渓流沿いでは岩上や樹幹にときどき見られた。

①渓流沿いの樹の幹に群生するシシラン

②岩壁に群生するシシラン

ヒメシダの仲間

コハシゴシダ・イブキシダ・ミゾシダが見られました。

コハシゴシダ Amauropelta angustifrons

ヒメシダ科 ハシゴシダ属

林道沿いの岩が露出する乾いた崖に生育していました。長さの割にやや幅が広いのでアイノコハシゴシダの可能性もある。胞子をつける時期に確かめなければならない。

①岩が露出する乾いた崖に生育するコハシゴシダ

②コハシゴシダ、羽片

イブキシダ Pseudocyclosorus esquirolii

ヒメシダ科 イブキシダ属

流れのそばで絶えず水しぶきがかかる明るい河原に群生していました。

①絶えず水しぶきがかかる渓流沿いの河原に生育するイブキシダ

②イブキシダ、葉身下部

チャセンシダの仲間

イヌチャセンシダ・トラノオシダ・コバノヒノキシダ・イワトラノオ・アオガネシダ・クルマシダ・コウザキシダ・ヌリワラビ・ナンカイヌリトラノオ?・ホウビシダなどが見られました。この谷ではコバノヒノキシダやイワトラノオはかえって珍しいくらいでわずかしか観察できませんでした。

アオガネシダ Asplenium wilfordii

チャセンシダ科 チャセンシダ属

渓流に面した切り立った岩壁や樹幹に群生していました。

①岩壁に生育するアオガネシダ

②アオガネシダ、葉身

③アオガネシダ、中軸および羽片

④アオガネシダ、胞子のう群

コウザキシダ Asplenium ritoense

チャセンシダ科 チャセンシダ属

林内の岩上や山道脇の石組みなどにサジランなどと共に群生していました。

①林内の岩上や山道脇の石組みなどに群生するコウザキシダ

②コウザキシダ、胞子のう群

クルマシダ Asplenium wrightii

チャセンシダ科 チャセンシダ属

林内の薄暗い崖の岩棚から50~80㎝の大きな葉を広げていました。

①日陰の切り立った岩壁に大きな葉を広げるクルマシダ

②クルマシダ、胞子のう群

ヌリトラノオ Asplenium normale

チャセンシダ科 チャセンシダ属

※再度、ヌリトラノオに訂正いたします。2024年9月11日

風通しの良い川のそばの大きな転石上にカタヒバやシシランと共に生育していました。羽片は平行四辺形。葉の先はちぎられたようにして終わりむかごをつけていた。

標本1

①風通しの良い川のそばの大きな転石上に群生するヌリトラノオナンカイヌリトラノオ

②ヌリトラノオナンカイヌリトラノオ、むかご

標本2

ヌリトラノオ Asplenium normale

チャセンシダ科 チャセンシダ属

大きな岩壁の下部ウエットな林床の近くに群生。同じ岩壁の上部の岩上にはヌリトラノオが生育。羽片の形は、基部の幅が広く先へ行くほど幅は狭くなり羽片の大きさの割に鋸歯が深い。写真の株はヌリトラノオの形態変化の範囲かもしれない。

①②切り立った岩壁の下に生育するナンカイヌリトラノオ

イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus

チャセンシダ科 チャセンシダ属

林道沿いの上部を樹冠に覆われた北向きの崖や石組みに群生していた。

①北向きの崖や石組みに群生するイヌチャセンシダ

①北向きの崖や石組みに群生するイヌチャセンシダ

①イヌチャセンシダ、中軸下側の翼

①イヌチャセンシダ、むかご

ホウビシダ Hymenasplenium hondoense

チャセンシダ科 ホウビシダ属

渓流沿いウエットな空気に包まれた岩壁に生育。場所によってはイワユキノシタも生育していた。

①ウエットな空気に包まれた崖に生育するホウビシダ

②ホウビシダ、胞子のう群

シシガシラの仲間

シシガシラ葉普通に見られ、オサシダはわずかにみられました。

オサシダ Spicantopsis amabile

シシガシラ科 シシガシラ属

渓谷沿いの岩壁の上部ややや乾燥気味の岩壁に少数の株が生育しているのを観察しました。

①切り立った岩壁に生育するオサシダ

②オサシダ、葉柄基部の鱗片

③オサシダ、栄養葉と枯れた胞子葉

シケシダの仲間

この季節、地上部が枯れている種類が多いのでしょうか。ナチシケシダは元気な葉を広げていました。

ナチシケシダ Deparia petersenii

メシダ科 シケシダ属

ウエットな空気に包まれた、水しぶきがかかるような明るい渓流の水辺に生育。ここでは常緑性か。葉は厚みがある。葉の表裏共葉脈上に微毛が生えるため、手触りはより厚く感じる。観察できなかったが、包膜の辺縁は和紙を裂いた様にほつれる。包膜の一部は内曲することがある。

①明るい渓流の河原に生育するナチシケシダ

②ナチシケシダ、羽片

③ナチシケシダ、羽片裏側

メシダの仲間

ヤマイヌワラビ・タニイヌワラビ・シケチシダなどが見られました。

ノコギリシダの仲間 Diplazium

ノコギリシダ・シロヤマシダ・ミヤマノコギリシダ・ホソバノコギリシダなどが見られました。

ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum

メシダ科 ノコギリシダ属

渓谷の両側の崖が近く、薄暗い川沿いの樹林下に生育していた。葉の大きさは40~50㎝。

①川沿い薄暗い樹林下に生育するミヤマノコギリシダ

②ミヤマノコギリシダ、羽片裏側および胞子のう群

ホソバノコギリシダ Diplazium fauriei

メシダ科 ノコギリシダ属

渓谷の両側の崖が近く、薄暗い川沿いの樹林下の切り立った崖や崖下のウエットな林床に生育していた。葉の大きさは25~40㎝。

①川沿い薄暗い樹林下に生育するホソバノコギリシダ

②ホソバノコギリシダ、羽片裏側および胞子のう群

シロヤマシダ Diplazium hachijoense

メシダ科 ノコギリシダ属

渓谷内の崖や岩屑地に群生していた。葉の大きさは50~70㎝。葉柄基部には目立った鱗片はない。胞子のう群は中肋と辺縁の中間につく。

①水しぶきがかかる岩壁に群生するシロヤマシダ

②シロヤマシダ

ノコギリシダ Diplazium wichurae

メシダ科 ノコギリシダ属

アカメクジャクと比較するために載せます。西伊豆の渓谷ではよく目にします。

①林内を流れる渓流沿いの林道脇に生育するノコギリシダ

②ノコギリシダとオリヅルシダ(左下と右上)

アカメクジャク(イヨクジャク×ノコギリシダ) Diplazium okudairai × D. wichurae

メシダ科 ノコギリシダ属

イヨクジャクとノコギリシダの雑種。渓谷わきの日陰の切り立ったウエットな岩壁に2×3mの範囲に群生。遠目に見ても羽片は開出して張り出しているのがわかる。ノコギリシダは羽片の幅はほぼ一定で先の方で弱く鎌曲するがアカメクジャクは羽片基部の幅が最大で徐々に狭くなりほぼまっすく伸びる。葉の艶はノコギリシダのように強くないが葉の色は濃い緑色。葉の硬さも中間。葉身上部の羽片は中軸に流れてつきイヨクジャクの影響が出ている。胞子はまだ観察できていないのであらためて見てみたい。

①②渓谷沿いの日陰の岩壁に群生するアカメクジャク

①アカメクジャク、葉身下部

②アカメクジャク、葉身中部

③アカメクジャク、葉身上部

④アカメクジャク、羽片裏側

⑤アカメクジャク、胞子のう群

アカメクジャク(ノコギリシダ×イヨクジャク)とノコギリシダと比較

①アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)

②アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、葉身裏側

hou20240106ss.jpg,greybox=group,25%,アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、胞子のう群。2024年1月6日 西伊豆町);

hou20240106ss.jpg,greybox=group,25%,アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、胞子のう群。2024年1月6日 西伊豆町);

③アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、羽片

④アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、胞子のう群

⑤アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、葉身上部

⑥アカメクジャク(左)とノコギリシダ(右)、葉身上部裏側

ヤブソテツの仲間

ナガバヤブソテツ・ヤブソテツテリハ形・ヤブソテツツヤナシ形・メヤブソテツなどが見られました。

メヤブソテツ Cyrtomium caryotideum

オシダ科 ヤブソテツ属

風通しの良い渓谷の河原や岩壁に生育。

①風通しの良い渓谷の河原に生育するメヤブソテツ

②岩壁の割れ目に生育するメヤブソテツ

③メヤブソテツ、羽片裏側および胞子のう群

ヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)Cyrtomium fortunei var. fortunei

オシダ科 ヤブソテツ属

ウエットな空気に包まれているが渓流に架かる橋の下、雨がかからに岩場に群生していた。一見ヒロハヤブソテツに見えるが羽片には明瞭な耳垂がありヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)であることがわかる。葉は厚みがあり硬い。(群生する中で羽片の幅が一番広い個体を撮影した。)

①流に架かる橋の下、雨がかからに岩場に群生するヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)

②ヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、羽片

カナワラビの仲間

オオカナワラビ・オニカナワラビ・ホソバカナワラビ・コバノカナワラビ・エンシュウカナワラビ・オニカナワラビ似のカナワラビが見られました。

エンシュウカナワラビか Arachniodes × tohtomiensis

オシダ科 カナワラビ属

ホソバカナワラビと不明種との雑種といわれている。あまりウエットではない林床斜面に生育する。ホソバカナワラビかと思ってよく見ると頂羽片は無く、最下羽片後側小羽片は第1小羽片以外も発達する。3回羽状複葉。雑種といわれているが、胞子は観察していない。

標本1

①あまりウエットではない林床斜面に生育するエンシュウカナワラビか

②エンシュウカナワラビか、小羽片

標本2

①あまりウエットではない崖に生育するエンシュウカナワラビ

②エンシュウカナワラビ、葉身上部

③エンシュウカナワラビ、葉身下部

オニカナワラビ(革軟質・鋸歯発達) Arachniodes chinensis

オシダ科 カナワラビ属

一般にオニカナワラビは硬い葉を上に向かって立ち上げていることが多いが、ここ西伊豆町の水しぶきがかかるウエットな渓谷では葉柄や葉身が柔らかく垂れ下がるようにして生育するオニカナワラビが観察された。観察会では1株しか見られなかったので現地を再訪。周辺を探すとウエットな空気に包まれた崖や樹幹に複数の株を観察することができた。ウエットな空気に包まれた環境では葉は柔らかくしだれるのか。根茎は太く塊状~短く這う。葉は1~3枚程度つける。まだ胞子を観察できていないが機会があれば観察してみたい。

標本1

①ウエットな空気に包まれた渓流のそばに生育する柔らかい葉をつけるオニカナワラビ

②柔らかい葉をつけるオニカナワラビ、葉身下部

③柔らかい葉をつけるオニカナワラビ、葉身上部

標本2

①崖に垂れ下がるカンスゲの仲間と共に葉を垂れ下げる柔らかい葉をつけるオニカナワラビ

(崖の上から下を見下ろしたようす)

ホソバカナワラビ Arachniodes exilis

オシダ科 カナワラビ属

乾燥気味に林床や尾根筋に群生する。

①乾燥気味に林床に生育するホソバカナワラビ

②ホソバカナワラビ、羽片

コバノカナワラビ Arachniodes sporadosora

オシダ科 カナワラビ属

渓流沿いの谷では急峻な林床や崖に生育している。

上部を樹冠に覆われた崖に生育するコバノカナワラビ

ツクシカナワラビか

オシダ科 カナワラビ属

まだ胞子を確認していない。渓谷沿い、上部に樹冠はあるが明るい乾燥気味の岩棚に生育。土壌・腐植といえるものはほとんどない環境。根茎は長く這う。葉の外観はコバノカナワラビに似るが根茎のようすは異なる。改めて胞子のようすを確認してみたい。ツクシカナワラビであれば有性生殖種なので確認してみたい。

①②岩壁の岩の割れ目に生育するツクシカナワラビか不明なカナワラビ

③ツクシカナワラビか不明なカナワラビ、根茎

④ツクシカナワラビか不明なカナワラビ、胞子のう群

イノデの仲間

イノデモドキ・サイゴクイノデ・ヒメカナワラビ・黒い鱗片を持つイノデ・オリヅルシダなどがみられました。

オリヅルシダ Polystichum lepidocaulon

オシダ科 イノデ属

ウエットな空気に包まれた岩場を見上げるとオリヅルシダやノコギリシダが群生していた。

①切り立った岩壁に生育するオリヅルシダとノコギリシダ(上)

②オリヅルシダ

①葉身の先端にむかご(無性芽)をつけるオリヅルシダ

②オリヅルシダ、胞子のう群

イノデ(鱗片が黒い) Polystichum polyblepharum

オシダ科 イノデ属

非常にウエットな空気に包まれた岩場や岩棚に10株ほどまとまって生育する。葉の大きさは50㎝程度で中形、葉柄~中軸にかけて黒褐色の鱗片をつける。同行の方とお話して普通のイノデとは似ていないがイノデ以外にに考えられない、となった。

①ウエットな空気に包まれた岩場に生育する鱗片が黒いイノデ

②鱗片が黒いイノデ、葉身

⑤鱗片が黒いイノデ、つやがある羽片裏側

⑥黒いイノデ、胞子のう群

オシダ属の仲間

オオイタチシダアツバ形・オオイタチシダつやなし型・オオイタチシダアオニ形・ナンカイイタチシダ・イワヘゴ・イヌイワヘゴ・葉柄鱗片が明るい褐色のトウゴクシダ・ミヤマイタチシダ・ヌカイタチシダ・ナガバノイタチシダ・ホオノカワシダなどがみられました。

明るい褐色鱗片のベニシダの仲間の不明種

オシダ科 オシダ属

キンモウトウゴクシダとでも仮称する。渓谷沿いの水辺の崖に生育。葉の色は淡緑色。葉柄基部には明褐色鱗片(鱗片中央に栗色が入る)が纏わりつくようについていた。最下羽片後側第1小羽片は短縮する。胞子のう群は中間につく。再度確認に訪れたい。

①渓谷沿いの水辺の崖に生育する明るい褐色鱗片のベニシダの仲間の不明種

②葉身

ヌカイタチシダ Dryopteris gymnosora

オシダ科 オシダ属

北向きのウエットな切り立った崖に30株ほどまとまって生育していた。

①②北向きのウエットな切り立った崖に生育するヌカイタチシダ

③ヌカイタチシダ、葉身下部裏側および胞子のう群

④ヌカイタチシダ、胞子のう群

ホオノカワシダ Dryopteris shikokiana

オシダ科 オシダ属

林内、20mを超える切り立った岩壁の下部、水しぶきが立ち込めるウエットな空気に包まれた岩屑地に大きな群生地を形成。個体数は非常に多い。大きな葉は1mを超える。

①②切り立った岩壁下の岩屑地に群生するホオノカワシダ

②ホオノカワシダ、中軸の鱗片

ウラボシ科の仲間

ミツデウラボシ・ヒトツバ・クリハラン・ヤノネシダ・ノキシノブ・クロノキシノブ・フジノキシノブ・ヒメノキシノブ・サジラン・イワヤナギシダ?などが見られました。

クリハラン Lepisorus ensatus

ウラボシ科 ノキシノブ属

渓流沿いの石組みや岩屑地では普通にみられる。

①渓流沿いの石組みや岩屑地に群生するクリハラン

イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia

あるいはサジラン Loxogramme duclouxii

ウラボシ科 ノキシノブ属

林内の山道の崖下に群生していた。葉柄は基部まで淡緑色であった。胞子をつけた葉を見つけようと再度訪れて大きな群生の葉を見て回ったが、胞子をつけた葉を見つけることができなかった。イワヤナギシダと思われるが胞子のう群を確認できなかったのでサジランあるいはイワヤナギシダとサジランの可能性も考えられる。

標本1 山道下の石垣

①②林内の山道の崖下に群生するイワヤナギシダあるいはサジラン

③イワヤナギシダあるいはサジラン、葉柄基部

標本2 渓流沿いの切り立った岩壁。幅の狭い葉をつける個体

渓流脇のアオホラゴケやコケホラゴケが群生する岩壁に生育する幅の狭い葉をつけたイワヤナギシダあるいはサジラン。胞子のう群をつけていない。

サジランかイワヤナギシダかあるいは両者の雑種か

''ノキシノブ Lepisorus thunbergianus

ウラボシ科 ノキシノブ属

人家近くのサクラの樹幹に着生していた。

①サクラの樹幹に生育するノキシノブ

②ノキシノブ、葉のつき方

③ノキシノブ、根茎の鱗片(目盛りは1mm)

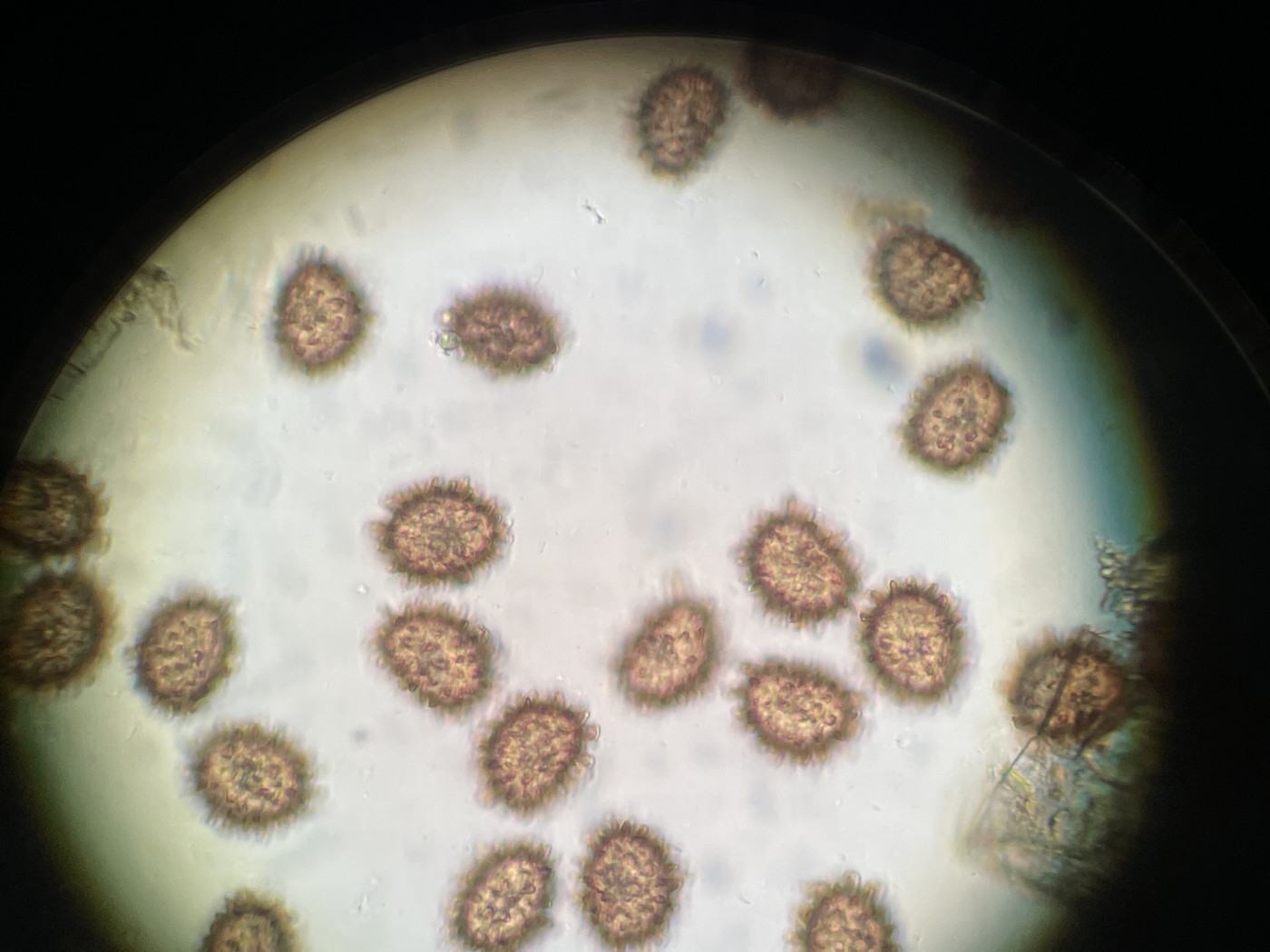

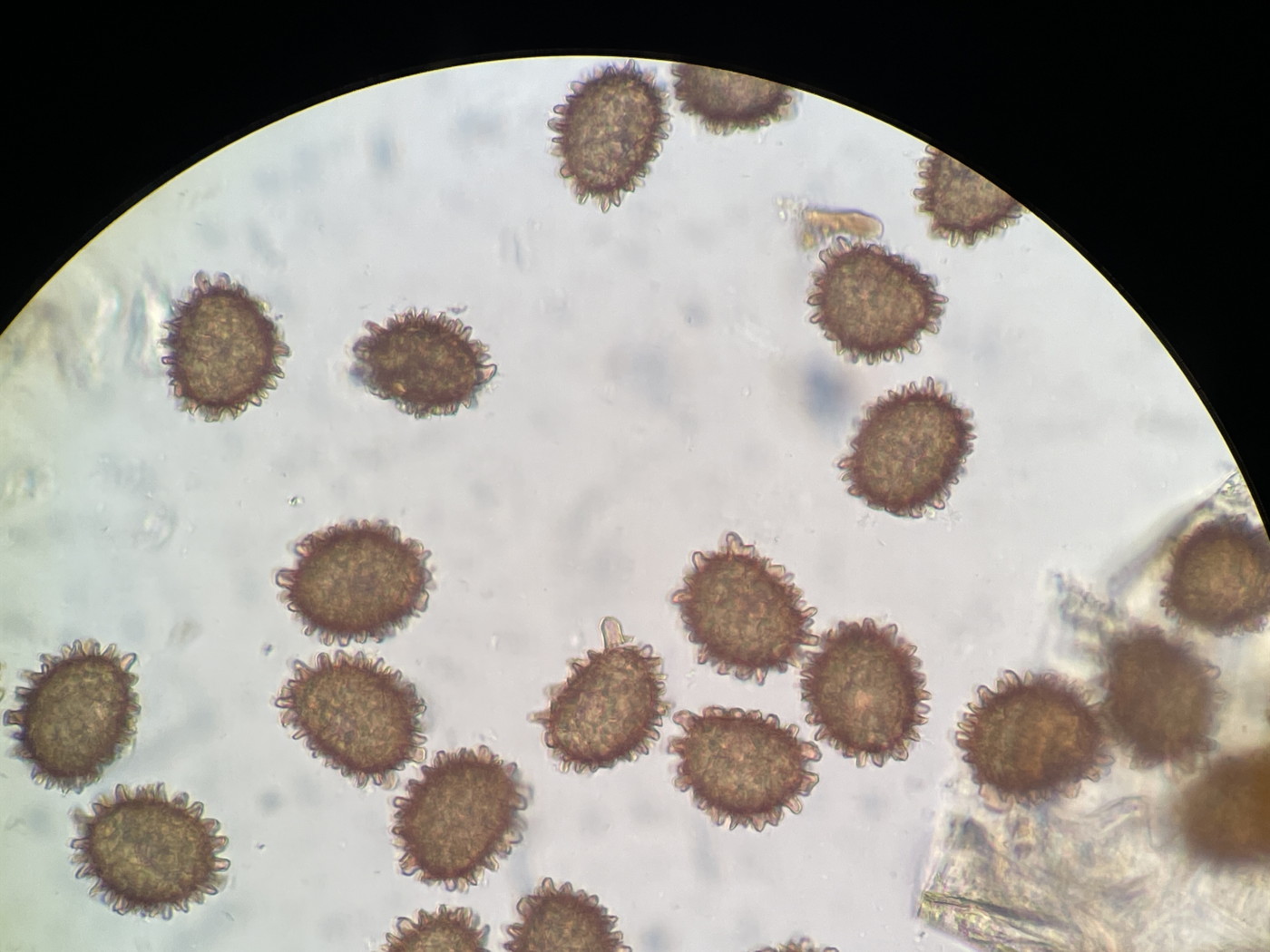

④ノキシノブ、1つの胞子のうを壊したようす。胞子数は63個程度確認

''フジノキシノブ Lepisorus kuratae

ウラボシ科 ノキシノブ属

人家の石垣に生育していた。鱗片のようすからフジノキシノブとした。

①人家の石垣に生育するフジノキシノブ

②フジノキシノブ、葉身

③フジノキシノブ、葉のつき方

④フジノキシノブ、1つの胞子のうを壊したようす。胞子数は61個程度確認

⑤フジノキシノブ、根茎の鱗片(目盛りは1mm)

⑥フジノキシノブ、葉身の鱗片

'' ヤノネシダ Lepisorus buergerianus

ウラボシ科 ノキシノブ属

渓流沿いでウエットな空気に包まれた環境であるが、川沿いの巨大な苔むしたほとんど腐植のない転石上にアオガネシダ・クリハランなどと共に生育していました。

①苔むした大きな転石上生育するヤノネシダ

''ヒトツバ Pyrrosia lingua

ウラボシ科 ヒトツバ

林内の突き刺さるように立つ岩上に群生していました。

①林内の突き刺さるように立つ岩上に群生するヒトツバ

②まばらに胞子葉をつけるヒトツバ