Top / 観察会レポート / 平成29年8月20日(日)・8月24日(木)御岳山ー鳩ノ巣ー白丸周辺

8月20日御岳山から大楢峠へ、次に越沢バットレスの渓谷へ下りました。バットレスの渓谷は両岸が切り立ったチャートの絶壁が続きシダが豊富な渓谷でしたが、木を差し渡しただけの簡単な橋が多く、かなり朽ちているものもあり雨の後は滑りやすく、同行の方の勧めもあり途中で引き返しました。8月24日報告用の写真を撮影するため再びバットレスを訪れました。天気も良く、木の橋も乾いていて無事にシダを撮影することができました。その後、多摩川に沿って白丸までシダを観察しながら歩きました。主なシダ紹介します。

ゼンマイの仲間

○越沢バットレスの渓谷や多摩川沿いの岩場ではヤシャゼンマイがところどころで見られました。オオバヤシャゼンマイは渓谷近くにも見られましたが離れた山中や林縁などにもことろどころで見られました。

ヤシャゼンマイ

越沢渓谷や本流の多摩川の水辺でときどき見られた。増水時には激流の中に水没する。

オオバヤシャゼンマイ

川岸にも見られるが、ゼンマイが普通に生える林内・林縁でときどき見られた。

(1)川から離れた林縁に生育するオオバヤシャゼンマイ

(2)オオバヤシャゼンマイ、羽片

コケシノブ科の仲間

○御岳山近くの岩場でヒメコケシノブを見られました。ホソバコケシノブやコウヤコケシノブ・ウチワゴケは広く見られ、渓谷のウエットな岩場ではハイホラゴケの仲間が見られました。

コウヤコケシノブ

(1)コウヤコケシノブ、葉身

(2)コウヤコケシノブ、葉の裏側

ホソバコケシノブ

(1),(2)ホソバコケシノブ

ヒメコケシノブ

御岳山近くの山道沿いの岩場で観察。爪の先程度の大きさで、胞子嚢群は葉身の先端にまとまってつける。

ヒメコケシノブ

ハイホラゴケハイホラゴケの仲間2017年12月22日訂正

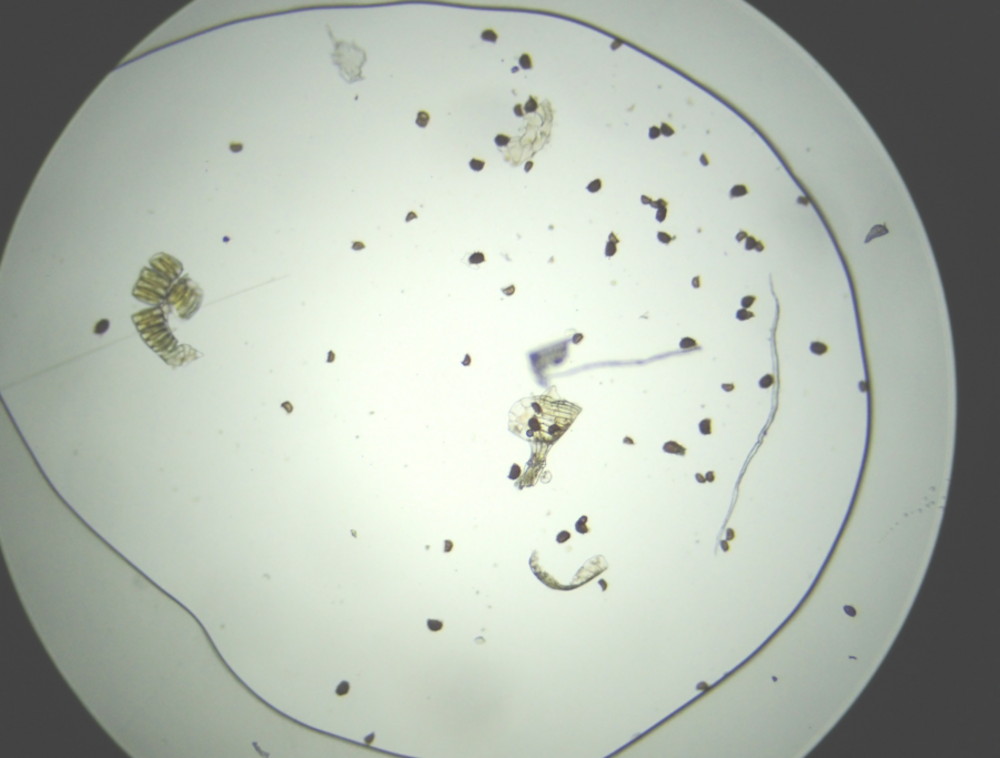

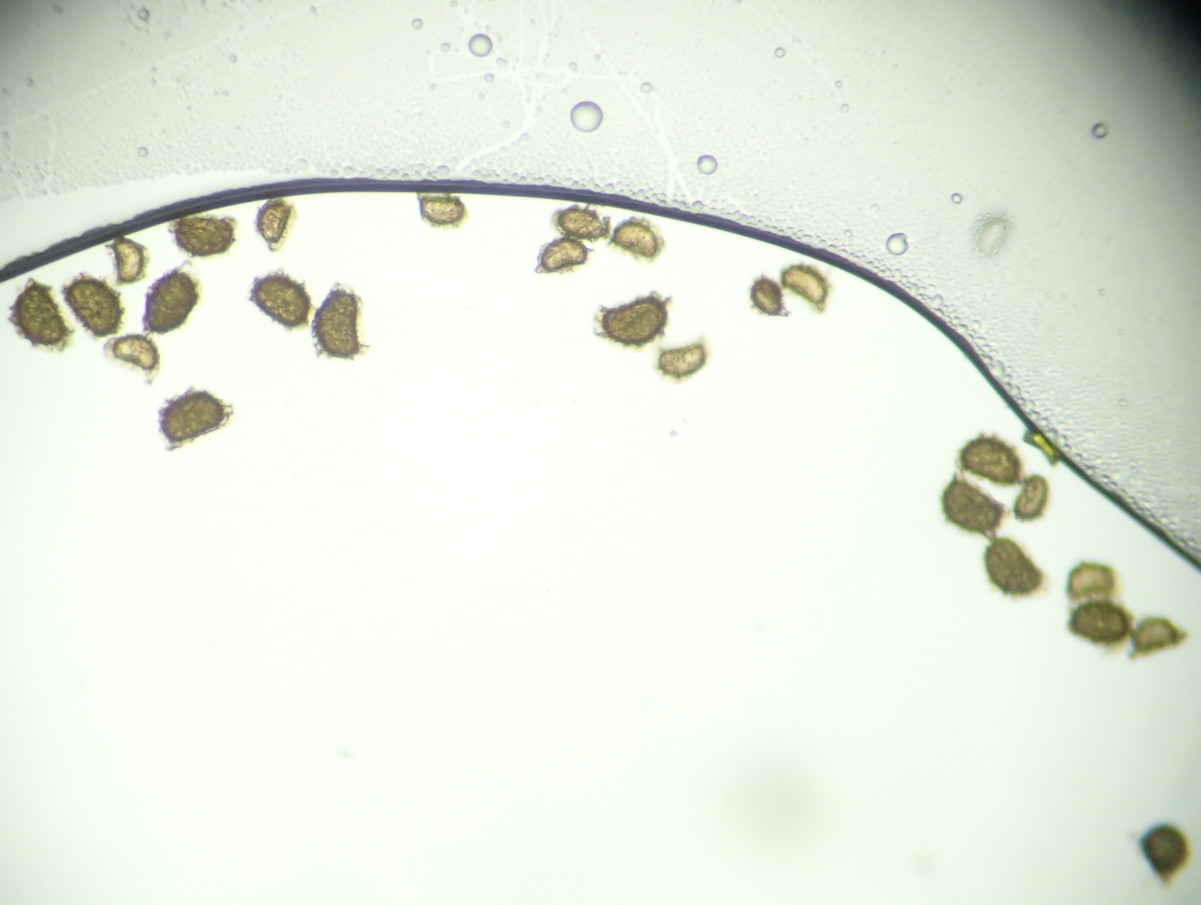

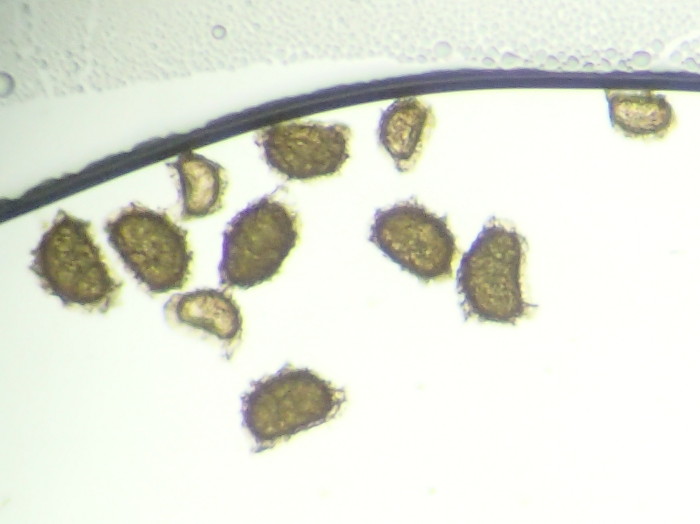

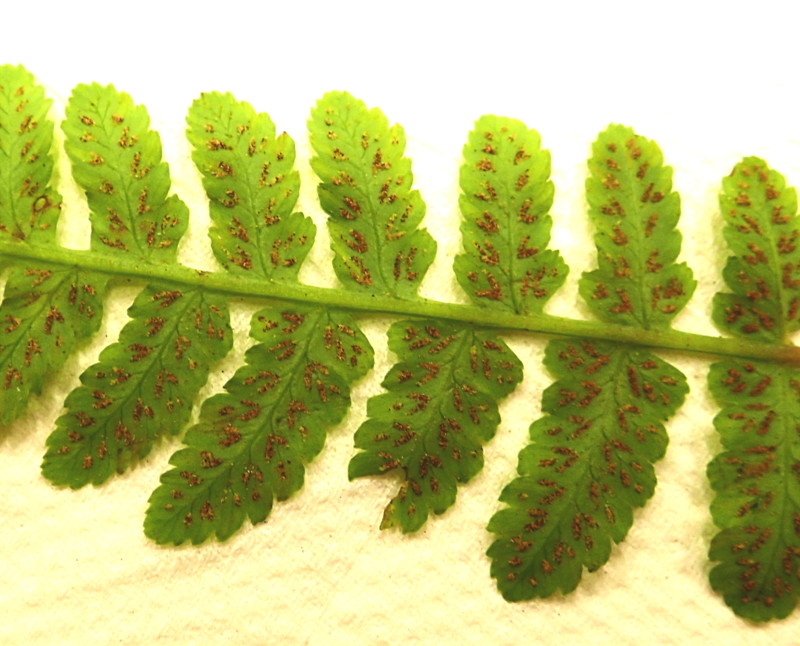

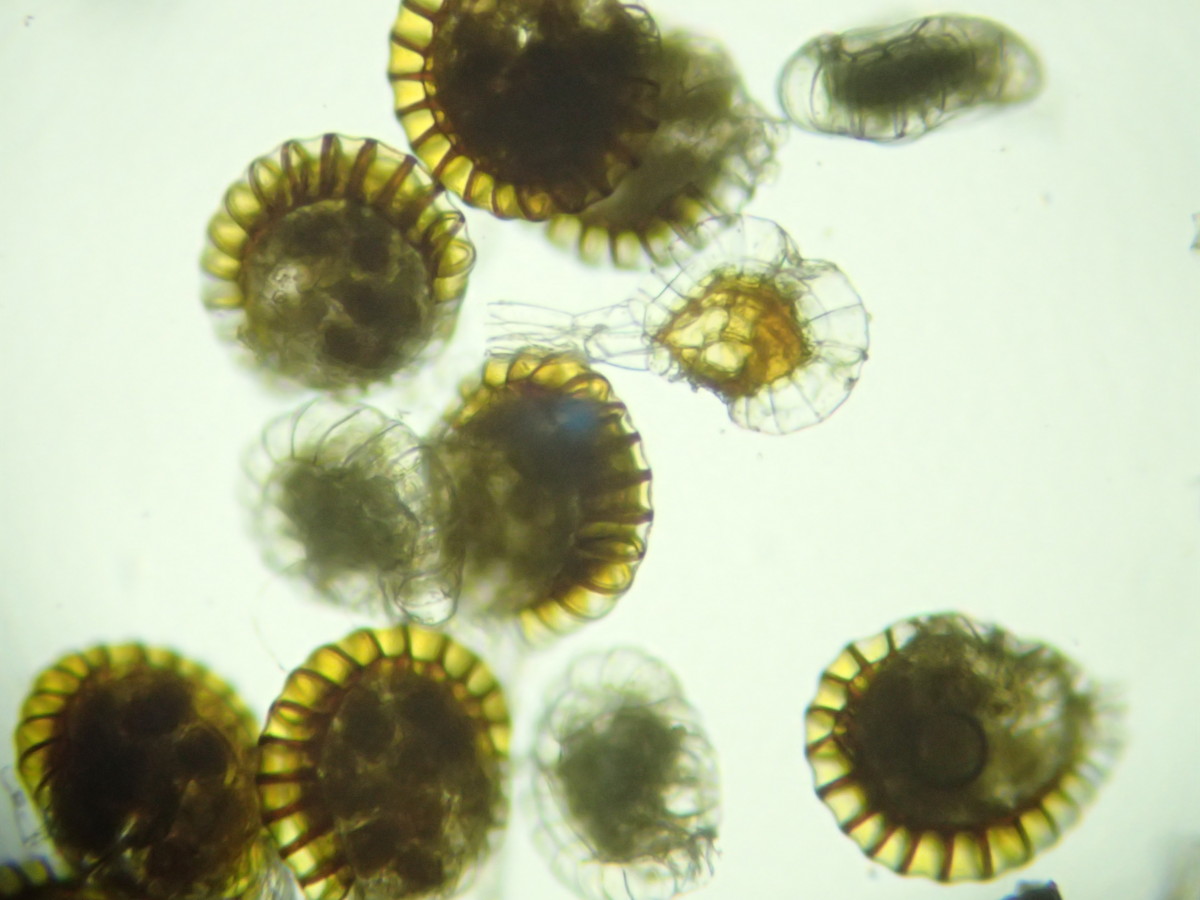

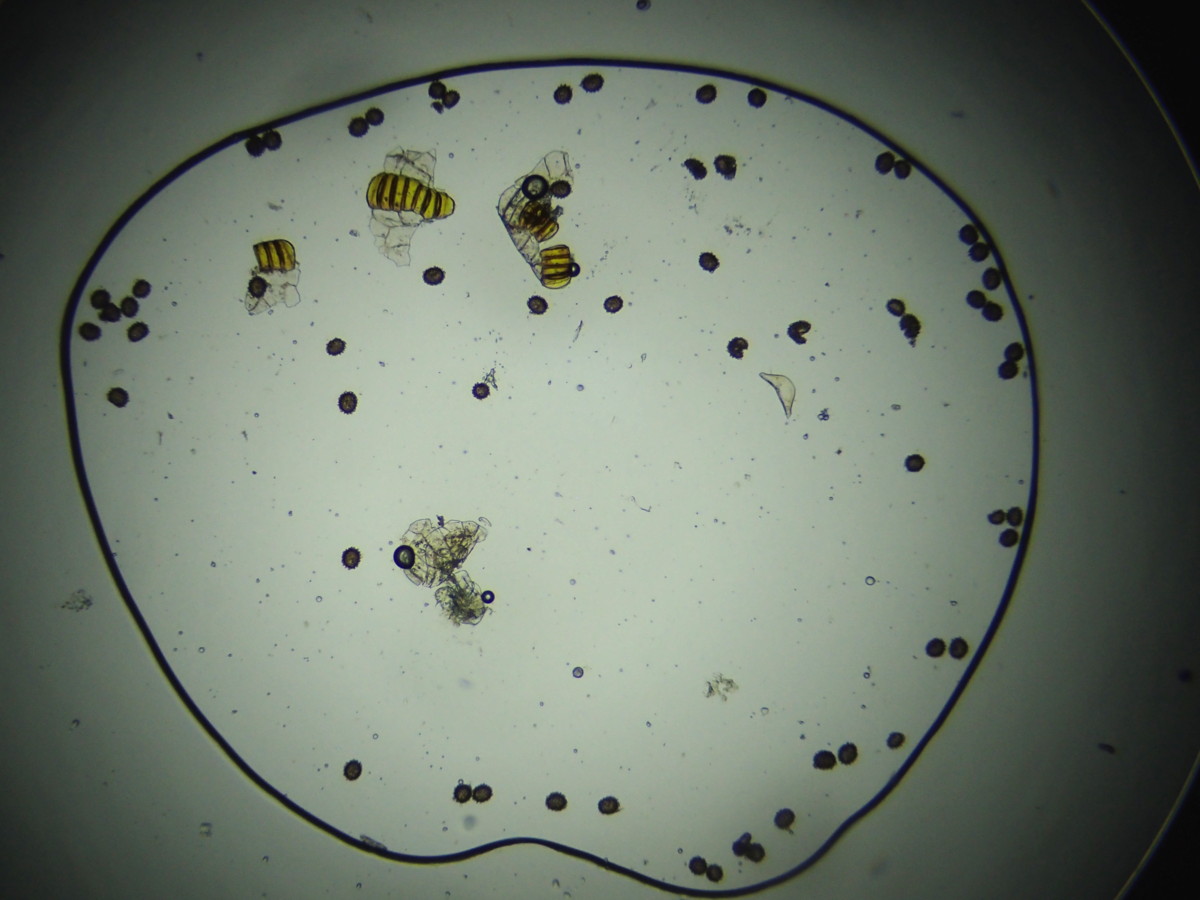

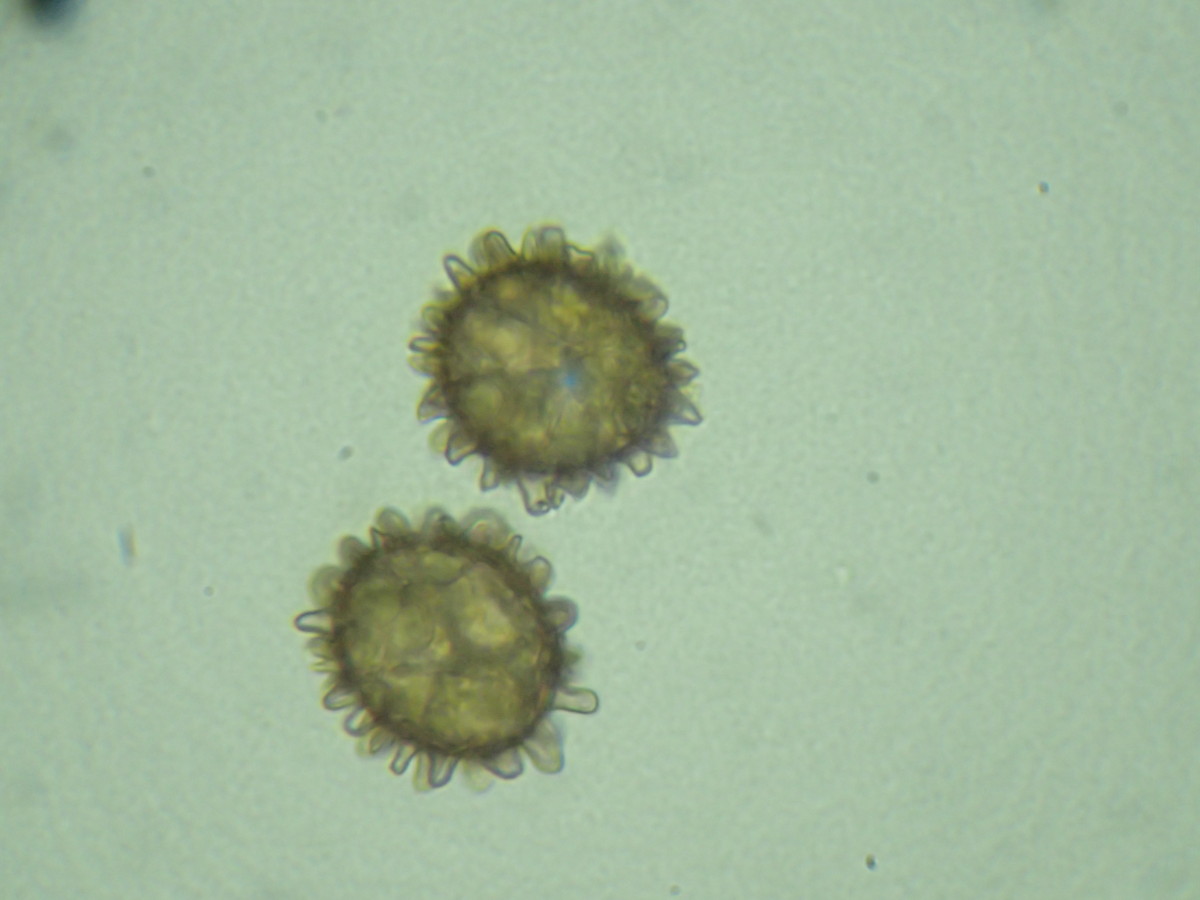

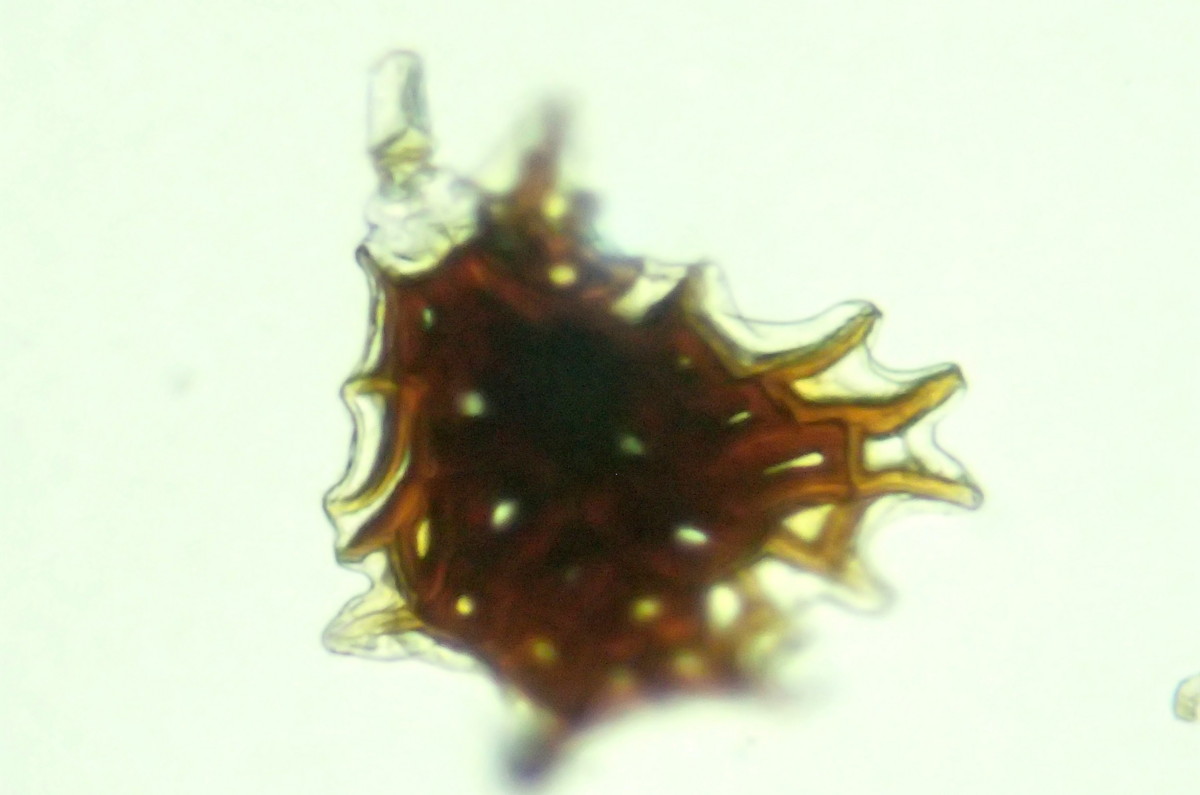

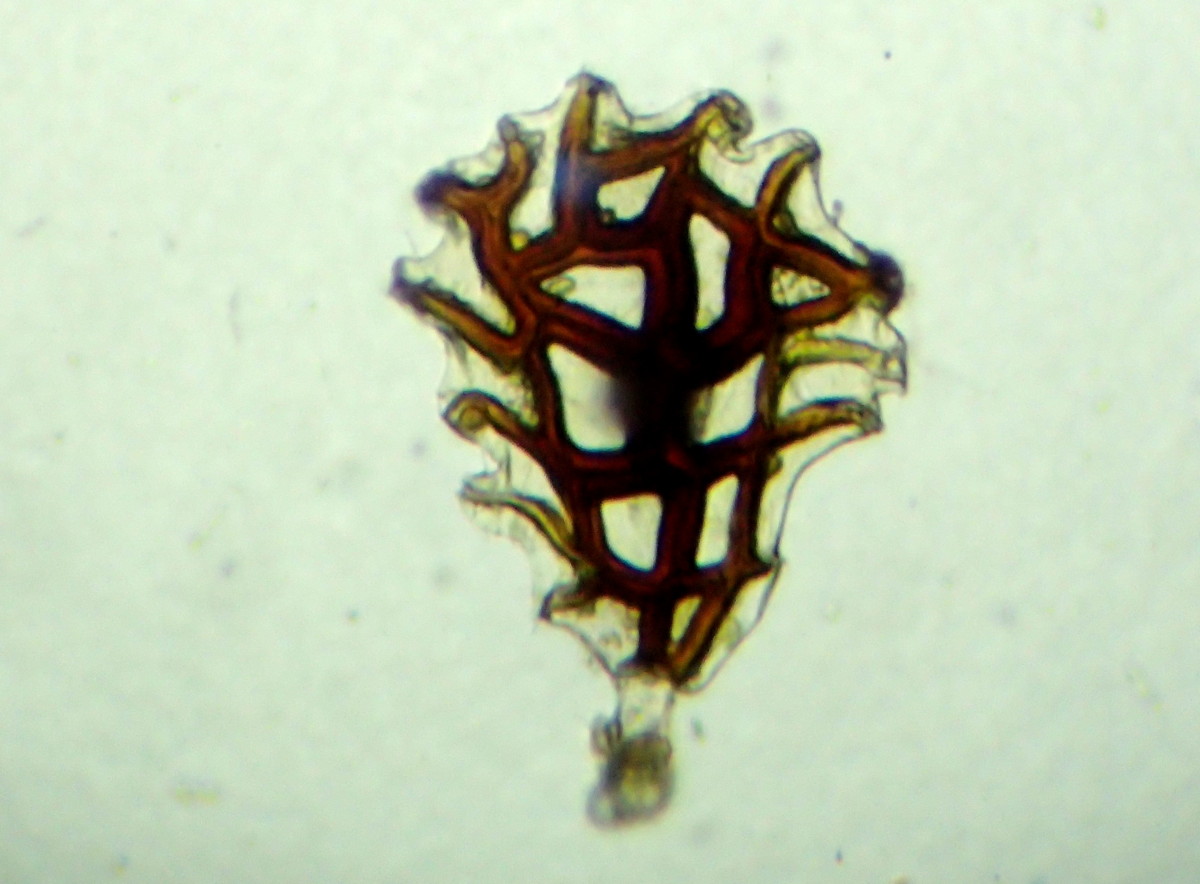

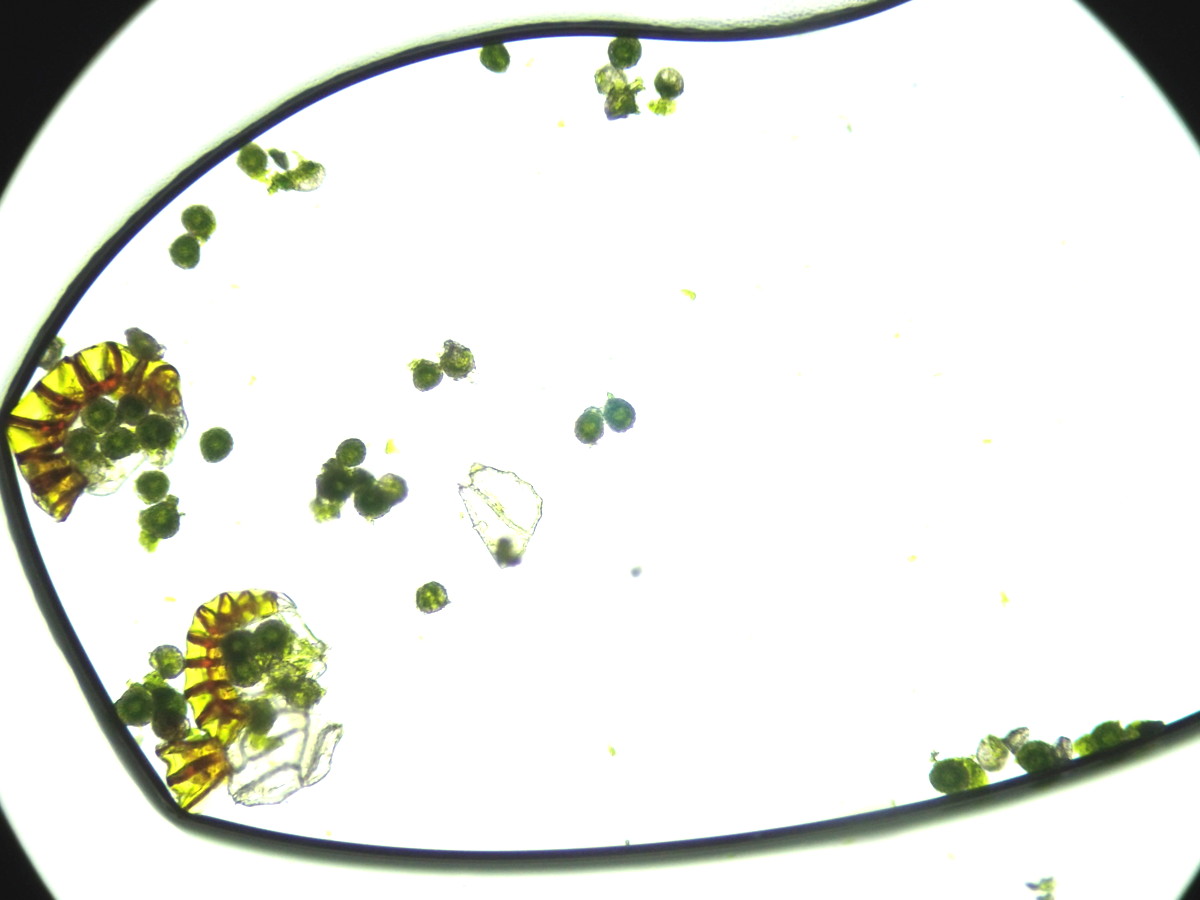

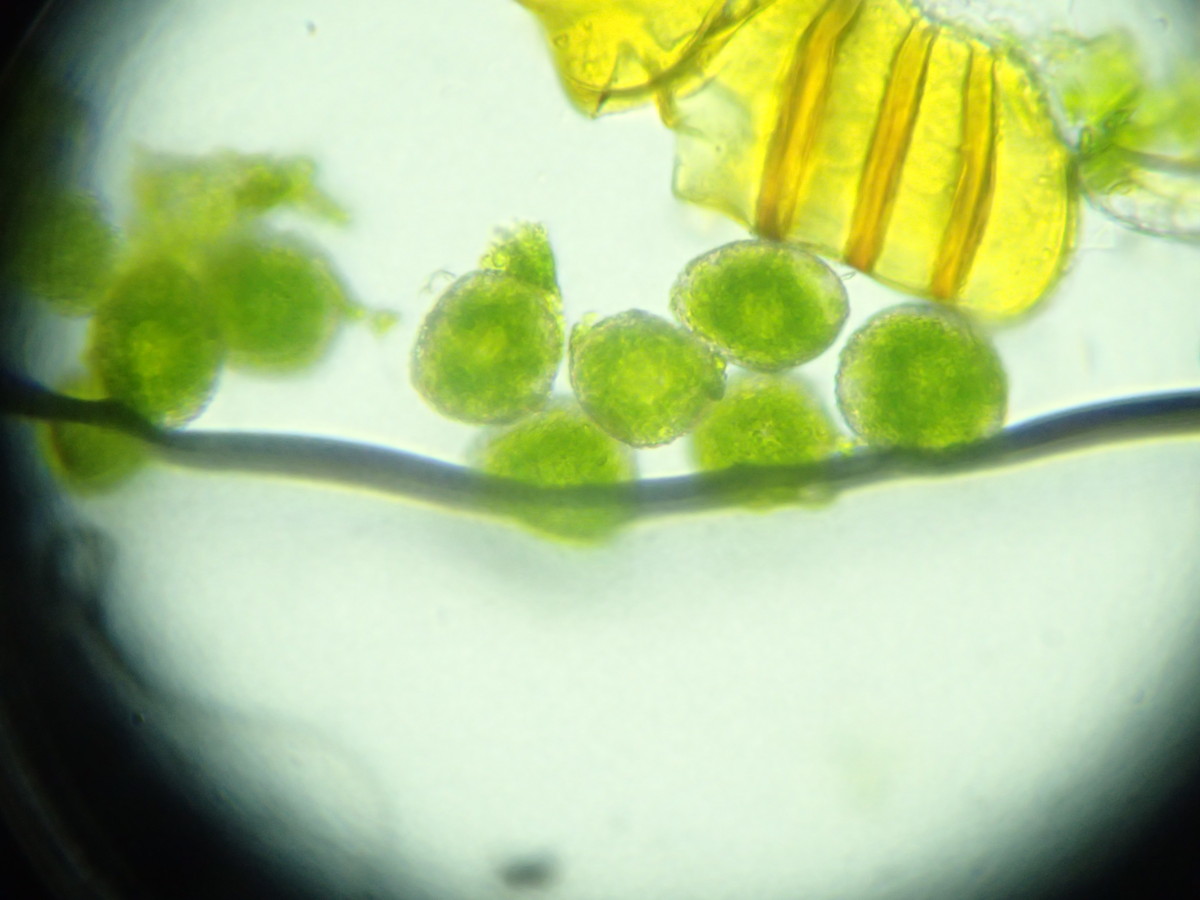

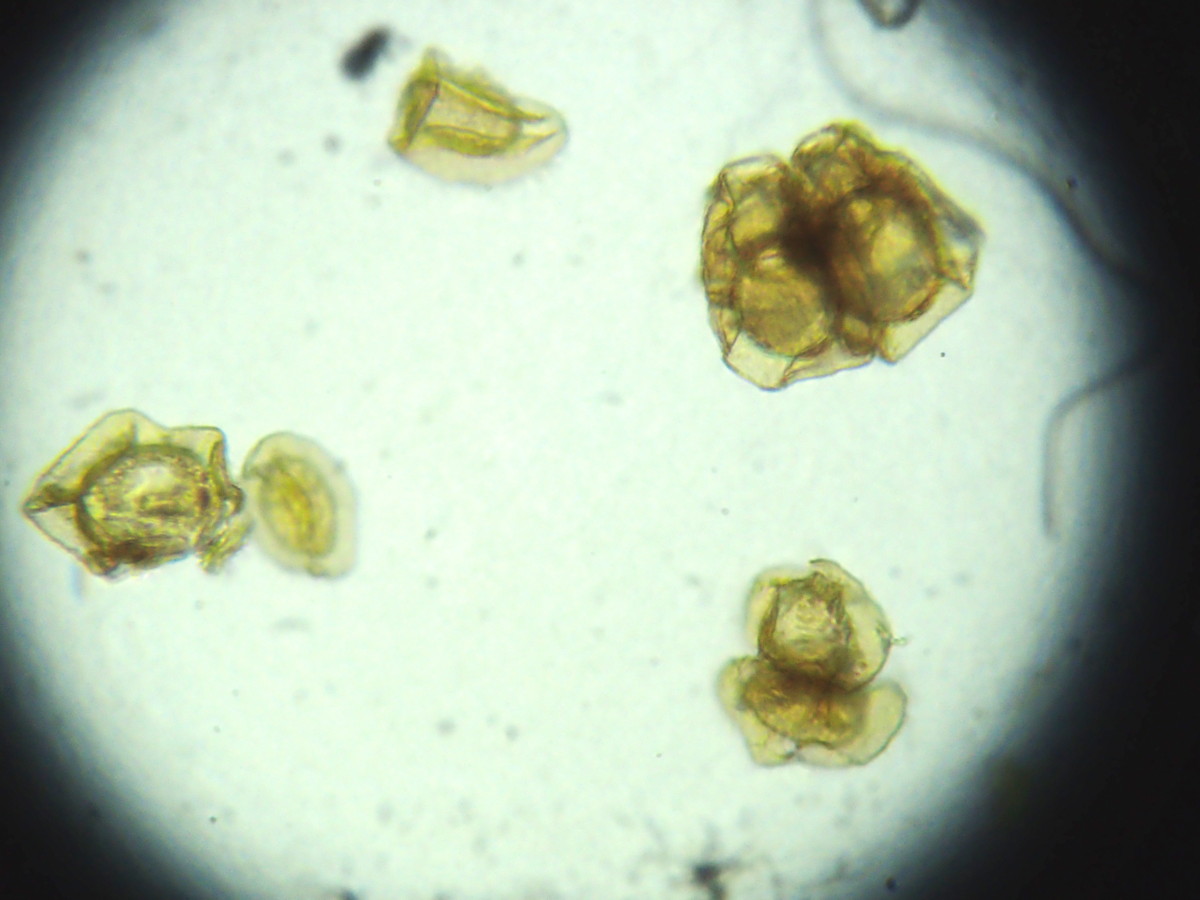

有性生殖種か無融合生殖種のハイホラゴケ。越沢バットレスの渓谷で観察。ウエットな岩壁の基部に群生し、葉の大きさは8~10㎝。胞子数は30以上確認でき、形も整っていて無融合生殖種と考えられる。

ハイホラゴケの仲間は今まで胞子の数が少なかったり形が歪であったり雑種と推定される個体が多く見られましたが、越沢の個体は数・形状に問題は見られず有性生殖種か無融合生殖種と考えられます。少数の検体では胞子数・胞子の形とも変化が見られたので、さらに確認する必要があります。また、フィールドで目視で雑種かそうでないか判別できないものかと思います。

(1)ハイホラゴケハイホラゴケの仲間、根茎

(2)ハイホラゴケハイホラゴケの仲間、胞子嚢群

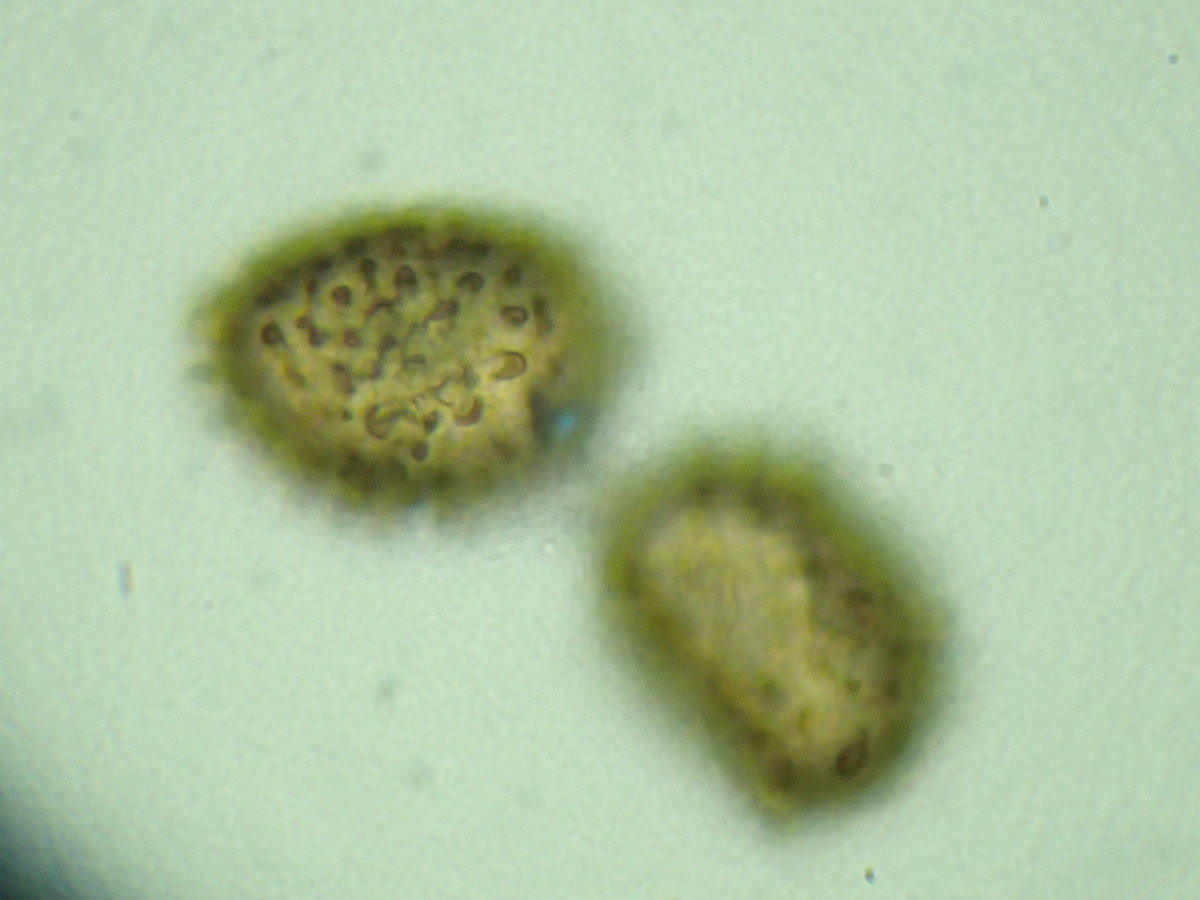

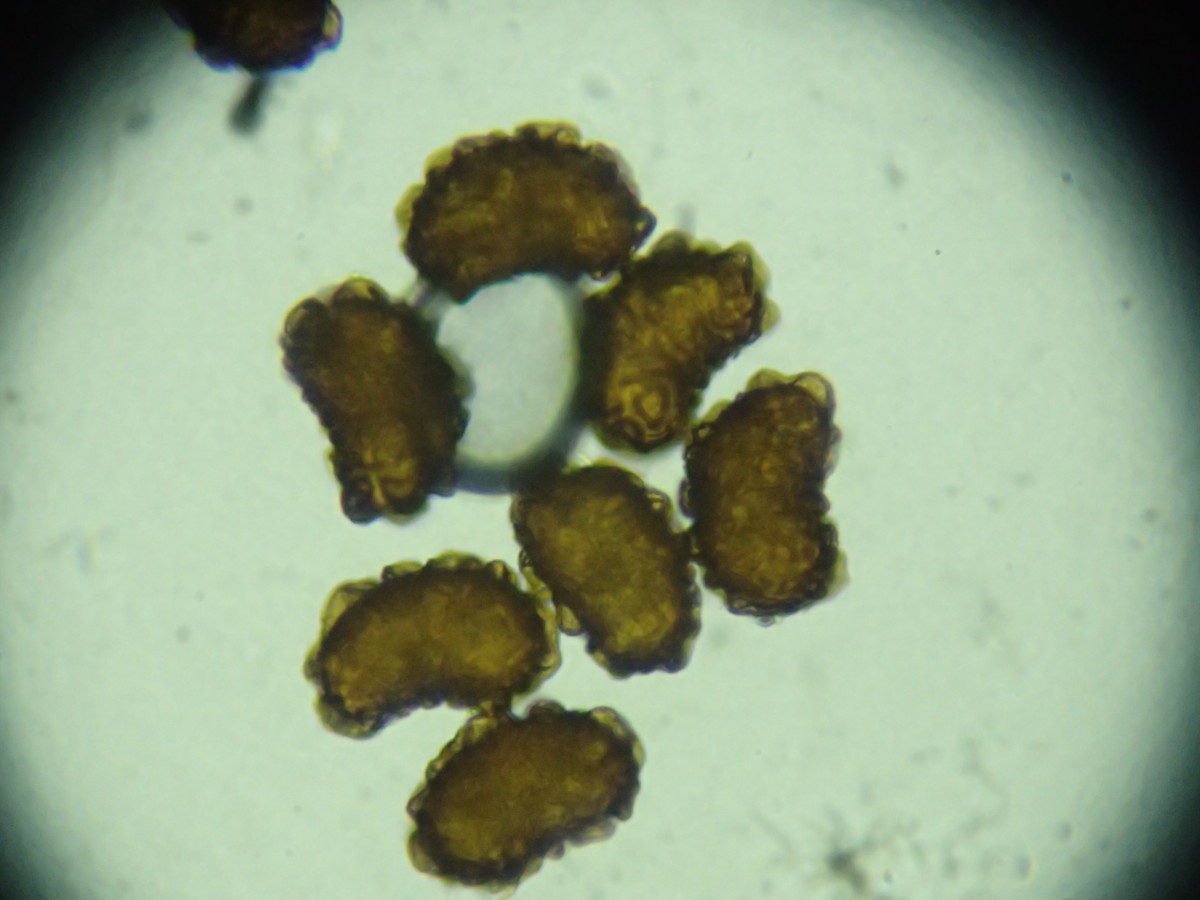

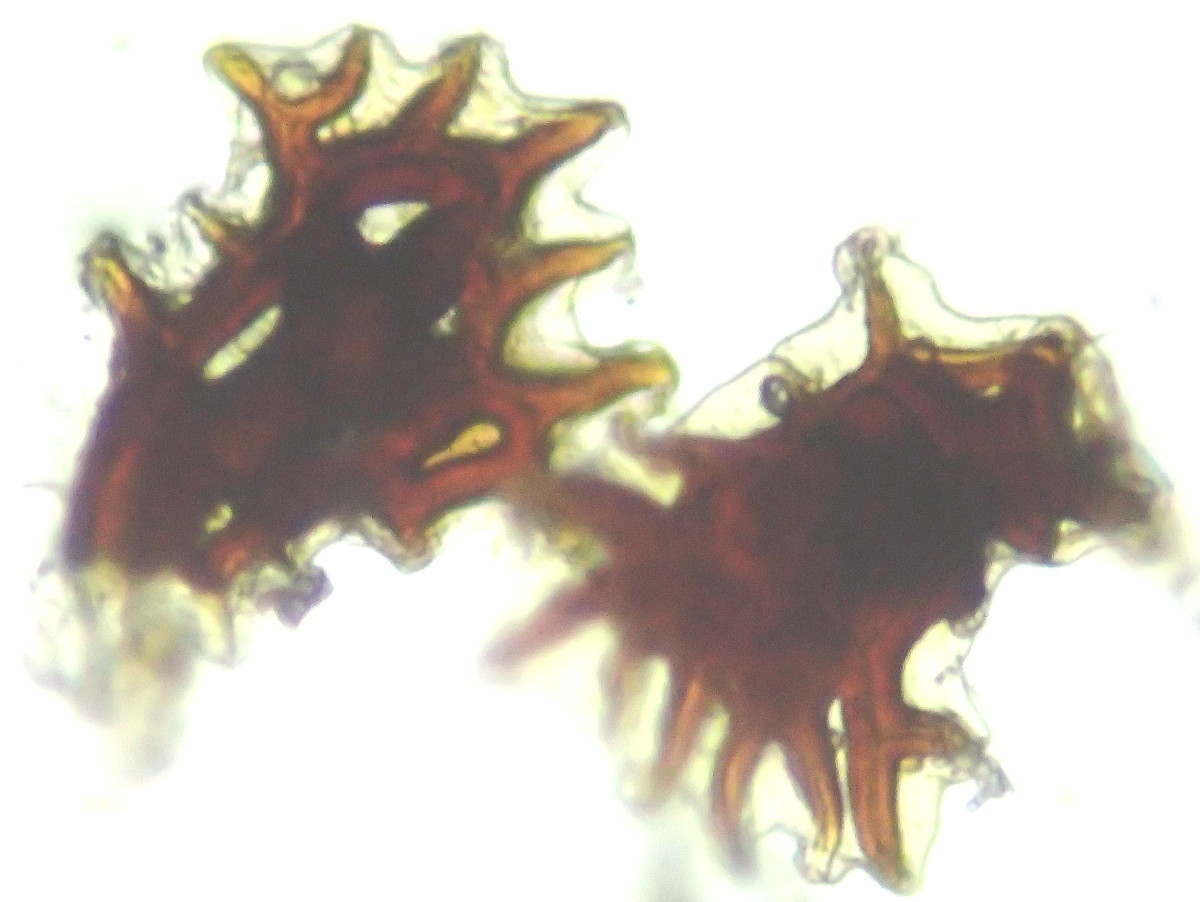

(1)ハイホラゴケハイホラゴケの仲間、胞子数

(2)ハイホラゴケハイホラゴケの仲間、胞子

コバノイシカグマ科の仲間

イヌシダ・オウレンシダ・コバノイシカグマ・イワヒメワラビ・フモトシダ・ワラビなどが見られました。

コバノイシカグマ

渓谷周辺では岩が崩れた斜面や岩場にやや普通に見られました。

イノモトソウ科の仲間

イワガネゼンマイ・ウラゲイワガネ・チチブイワガネ・オオバノイノモトソウ・イノモトソウ・シシラン・クジャクシダなどが見られました。

シシラン

切り立ったチャートの岩場には普通に見られました。

(1)岩壁に群生するシシラン

(2)チャートの岩壁

ウスヒメワラビ

越沢バットレスの渓谷では沢沿いに優勢に繁茂しています。

(1),(2)ウスヒメワラビ

チャセンシダの仲間

イワトラノオ・トラノオシダ・トキワトラノオ・コバノヒノキシダ・トキワシダ・オクタマシダなどが見られました。

トキワシダ

越沢渓谷。渓谷よりやや上のそれほどウエットではない岩壁や渓谷では風通しの良い岩壁に点在して生育していました。

(1)渓谷沿いの風通しの良い岩壁に生育するトキワシダ

(2)山道沿いのそれほどウエットではない岩壁に生育するトキワシダ

(1)切り立った岩壁に群生するトキワシダ

(2)トキワシダ、胞子嚢群

オクタマシダ

白丸(多摩川北岸)日陰の岩壁に生育。1株しか確認できませんでした。(ごく小さな株は2,3株ありました。)葉などの採集は控えなければならないと思います。

ヒメシダ科の仲間

ヒメワラビ・ゲジゲジシダ・ヤワラシダ・ハシゴシダ・ハリガネワラビ・アイハリガネワラビ(ハリガネワラビ×イワハリガネワラビ)などが見られました。

アイハリガネワラビ(ハリガネワラビ×イワハリガネワラビ)

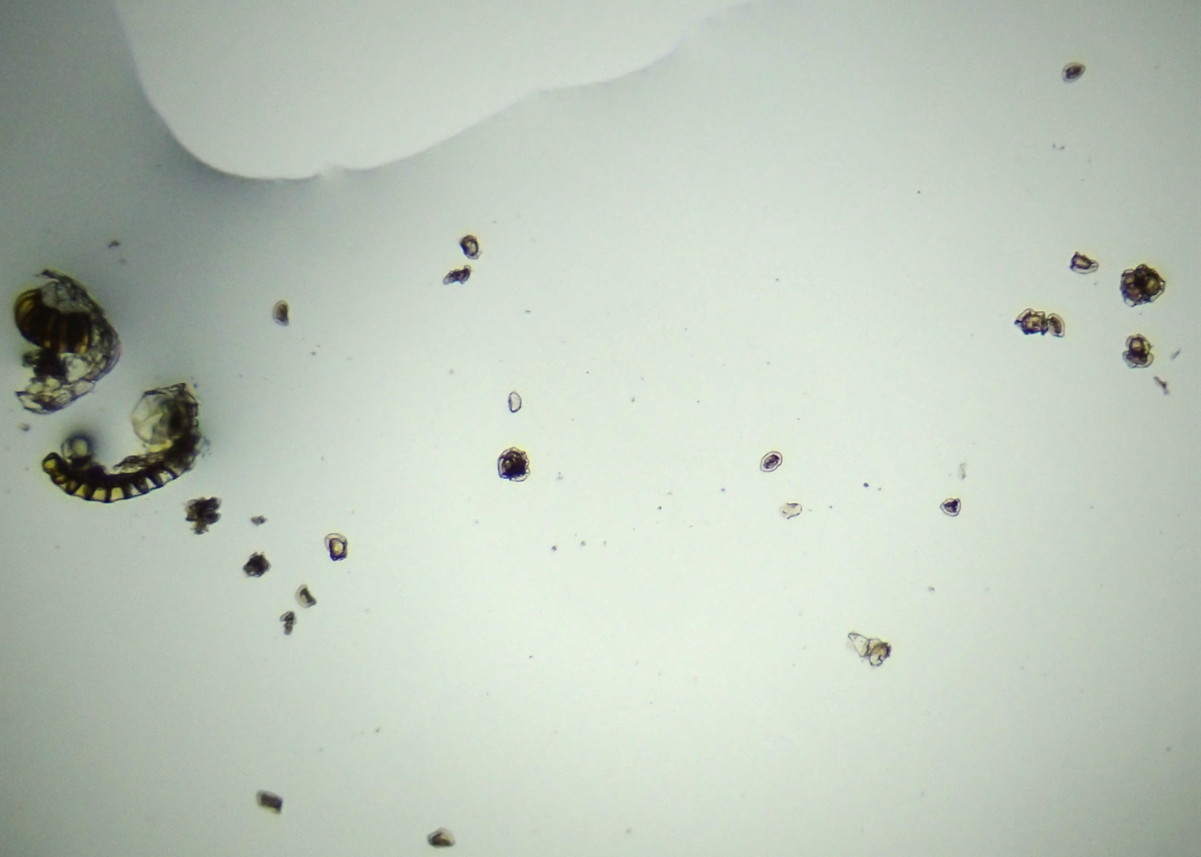

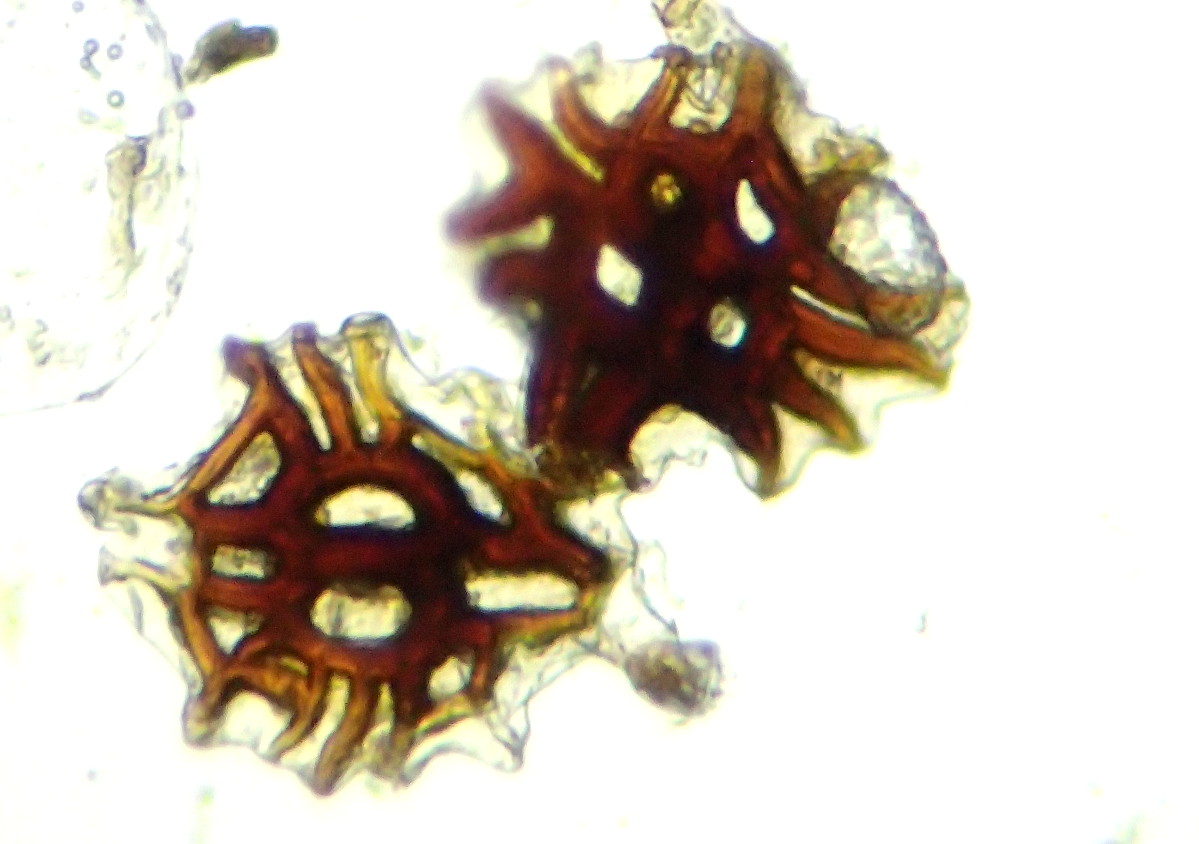

アイハリガネワラビはハリガネワラビとイワハリガネワラビの雑種と推定される。胞子の形状から雑種と推定される。

イワハリガネワラビに似ているところ、①葉柄は細く、②葉は淡い黄緑色。ハリガネワラビに似ているところ、①包膜上の毛がやや長い(イワハリガネワラビは突起状)。②葉は卵状披針形(イワハリガネワラビは長卵状披針形)。

(1)アイハリガネワラビ、胞子嚢群

(2)アイハリガネワラビ(ハリガネワラビ×イワハリガネワラビ)、包膜の毛

メシダの仲間

イヌワラビ・ハコネシケチシダ・シケチシダ・ホソバイヌワラビ・ヒロハイヌワラビ・ヤマイヌワラビなどが見られました。

シケチシダ

(1)シケチシダ、羽片裏側

(2)シケチシダ、胞子嚢群

ハコネシケチシダ 小形type

葉の大きさは45~55㎝。葉身は長い楕円形。2回羽状深裂~2回羽状複生。葉身下部の羽片の基部の小羽片は羽軸から独立するが、そのほかの小羽片は羽軸に流れてつく。胞子嚢群は長楕円形~線形。

ハコネシケチシダ 小形typeが、雑種かそうでないか胞子を確認しなければわかりません。改めて胞子の状態を観察してみたいと思います。

(1),(2)ハコネシケチシダ 小形type、中軸と羽軸の分岐

ハコネシケチシダ 大形type (シケチシダ×イッポンワラビ) 雑種

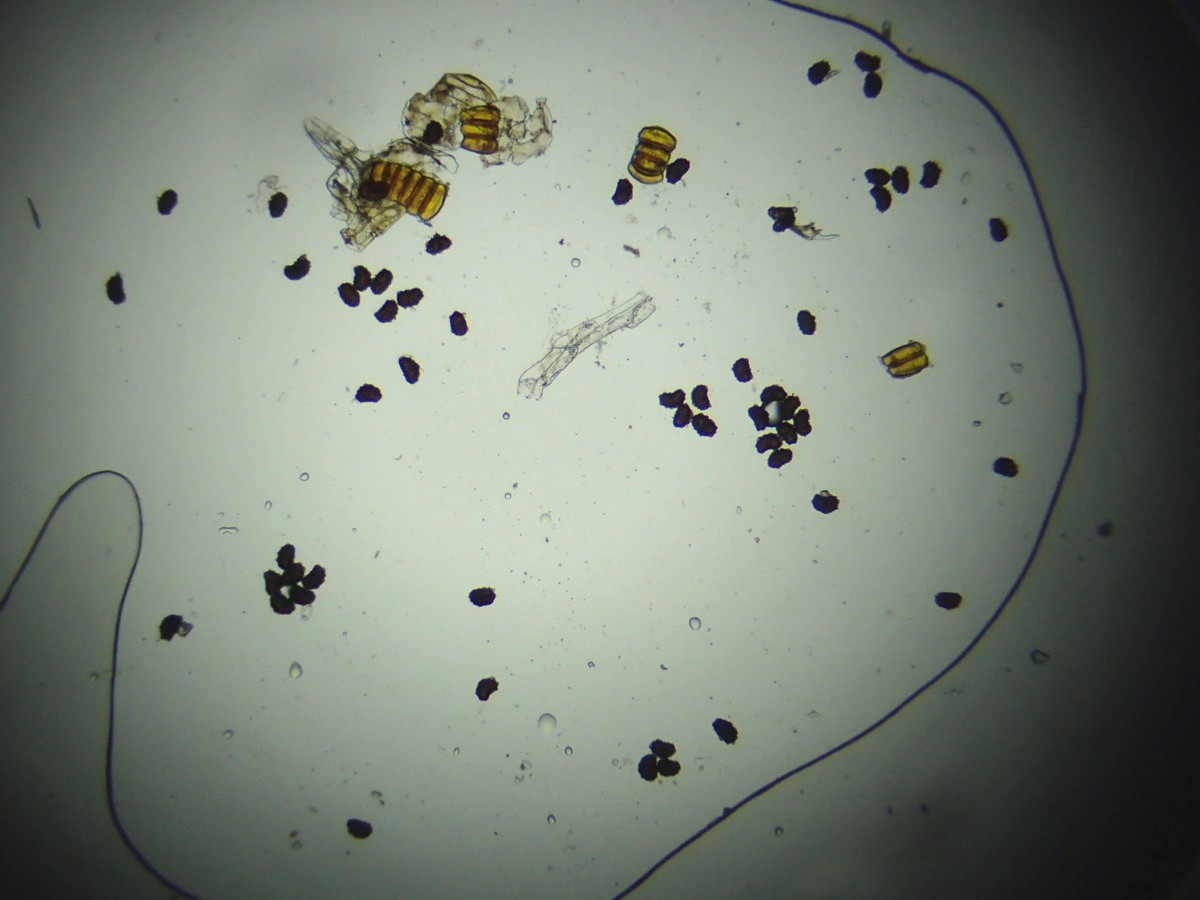

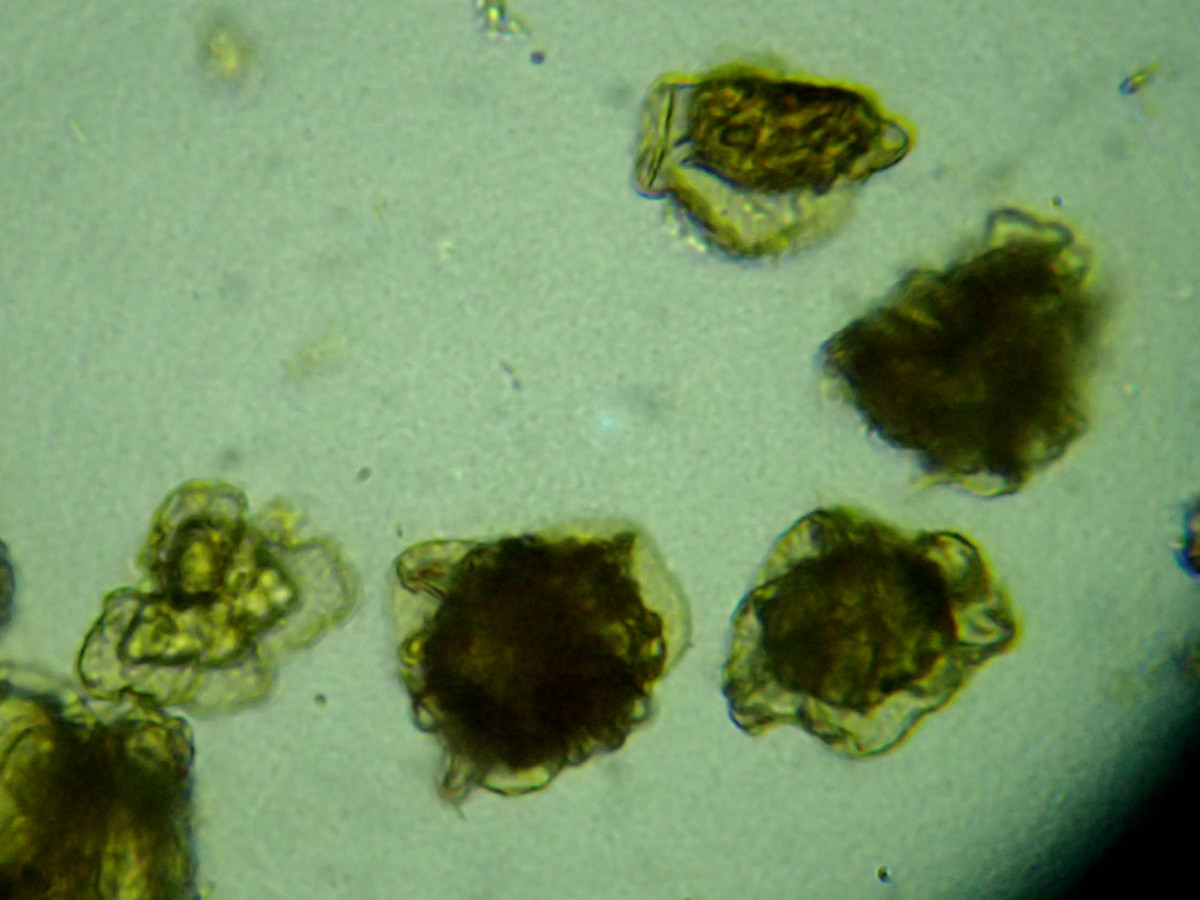

シケチシダとイッポンワラビの雑種と推定される。葉の大きさは1mに達する。葉身は広い楕円形。2回羽状複生~3回羽状中裂。小羽片は羽軸から独立する。胞子嚢群は長楕円形~線形。胞子は数が少なく、大小の大きさの胞子が混ざり、形も歪で雑種と推定される。

(1),(2)渓谷のそばに群生するハコネシケチシダ(大形type)

(1)ハコネシケチシダ(大形type)、羽片

(2)ハコネシケチシダ(大形type)、小羽片

(1)ハコネシケチシダ(大形type)、中軸最下分岐の肉刺

(2)ハコネシケチシダ(大形type)、中軸分岐の肉刺

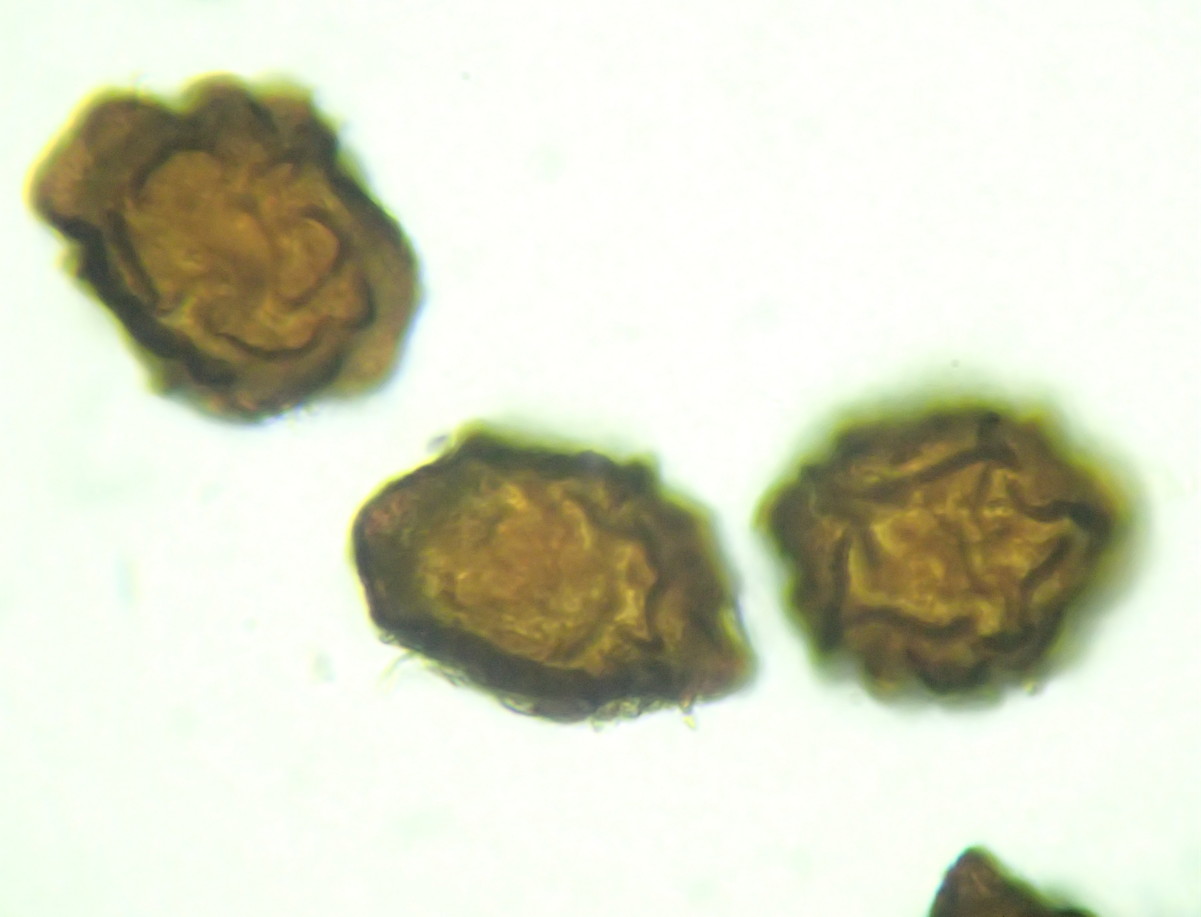

(1),(2),(3)ハコネシケチシダ(大形type)、胞子

シケシダの仲間

シケシダ・ナチシケシダ・セイタカシケシダ・オオヒメワラビなどが見られました。

セイタカシケシダ

下草のあまり多くないスギ・ヒノキ林林床に生育。

(1)下草の少ない林床に生育するセイタカシケシダ

(2)セイタカシケシダ、葉身

セイタカシケシダ、包膜

シケシダ

今は閉鎖しているキャンプ場の橋の袂に群生していました。胞子の数・形状から有性生殖種とわかる。

(1)橋の袂に群生するシケシダ

(2)シケシダ、葉身

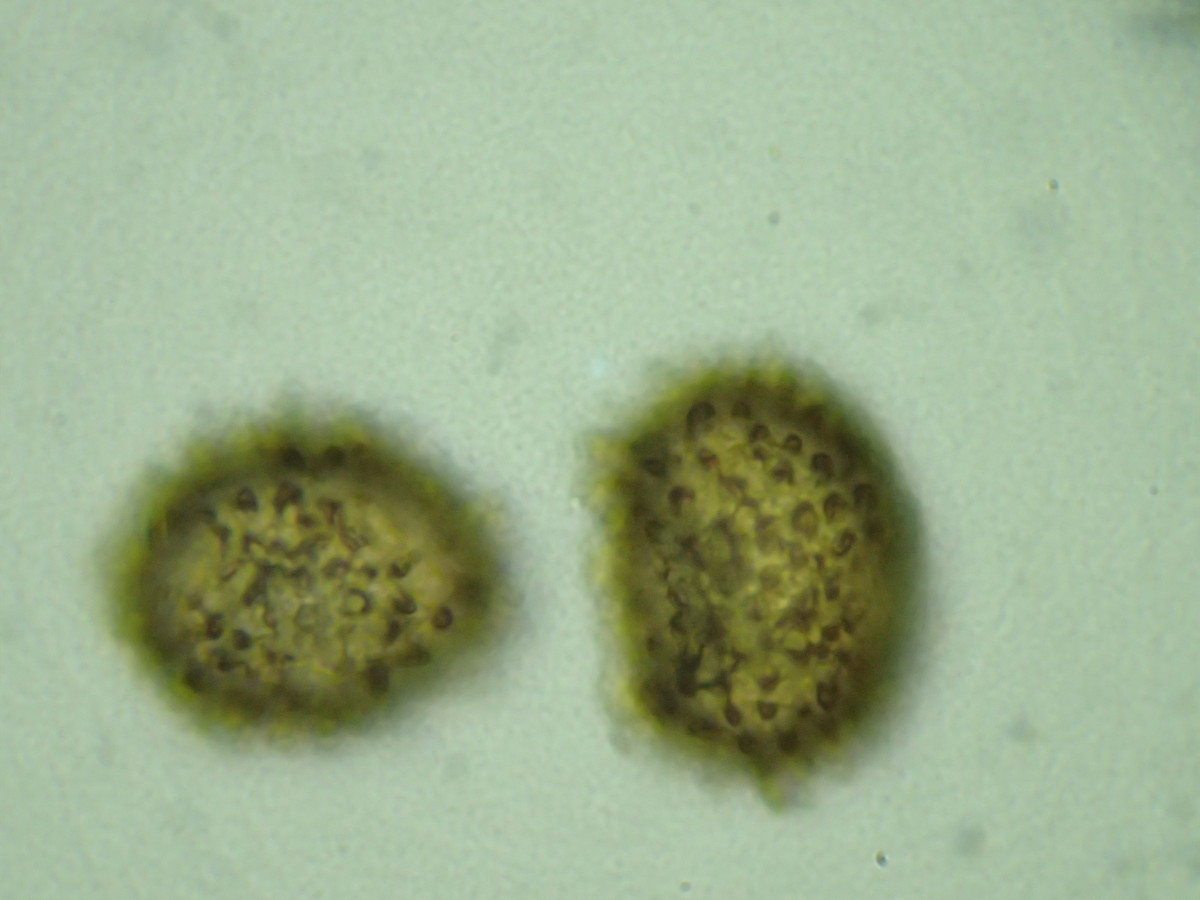

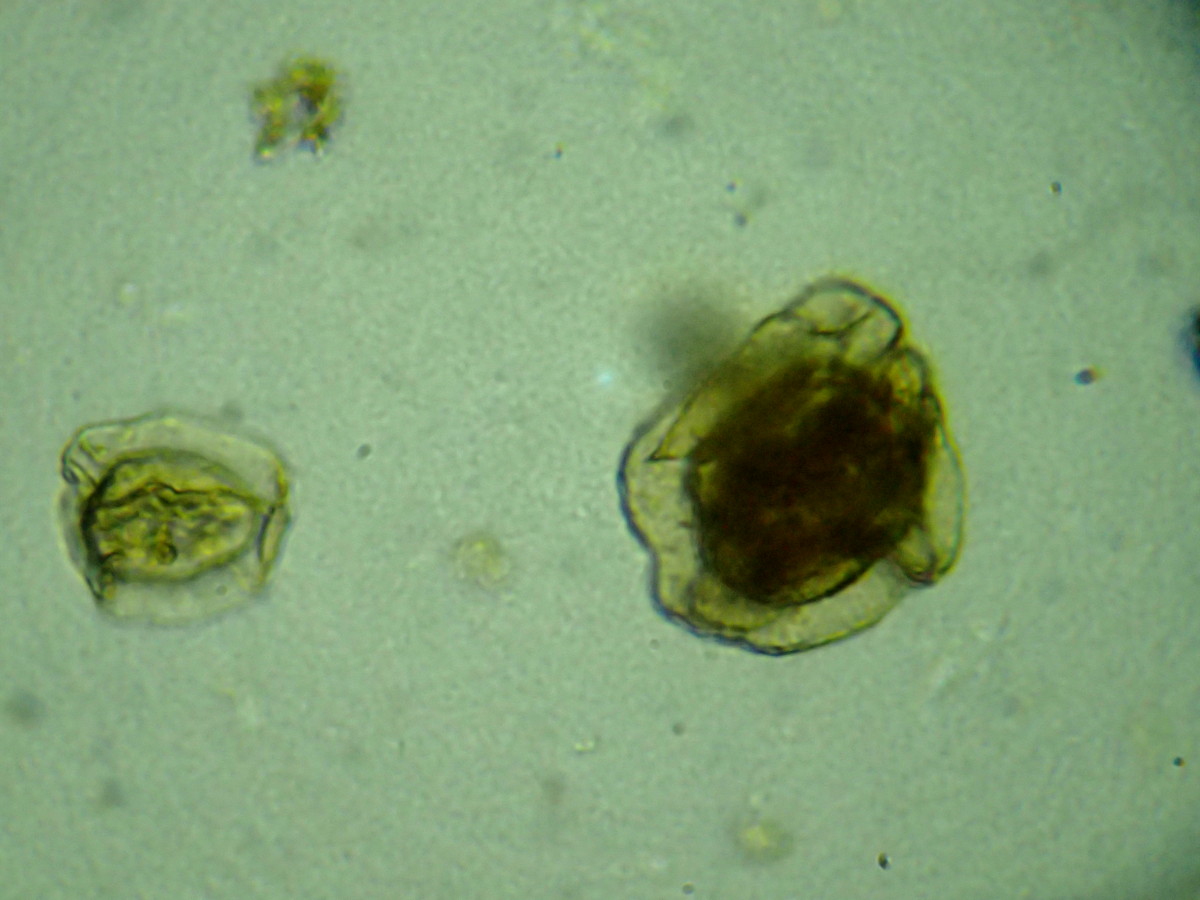

ナチシケシダ

最初フモトシケシダかと思われたが葉の厚さ・包膜の辺縁のほつれ方・胞子の突起の形状などからナチシケシダであると考えられる。包膜上は有毛、包膜の辺縁には鋸歯が発達する。シケシダにくらべ胞子の表面の突起は胞子の大きさにくらべ粗く大きい。胞子の数・形状から有性生殖種と考えられる。

(1)下草の少ない林床に生育するナチシケシダ

(2)ナチシケシダ、葉身

オオヒメワラビ

明るい開けた渓谷の河原に群生していました。

明るい河原に群生するオオヒメワラビ

ノコギリシダの仲間

キヨタキシダ・オニヒカゲワラビが見られました。

オニヒカゲワラビ

葉の大きさは80㎝程度ありましたが特徴的な胞子嚢群はつけていませんでした。

(1)スギ・ヒノキの樹冠に覆われた林床に生育するオニヒカゲワラビ

(2)オニヒカゲワラビ、小羽片

カナワラビの仲間

ハカタシダ・ナンゴクナライシダ・リョウメンシダなどが見られました。

ナンゴクナライシダ

奥多摩鳩ノ巣周辺の森では旺盛に生育しています。

(1)旺盛に生育するナンゴクナライシダ

(2)ナンゴクナライシダ、小羽軸上の毛

ベニシダの仲間

ベニシダ・トウゴクシダ・キノクニベニシダなどが見られました。越沢バットレスでは、渓谷の入口付近、葉の幅が広くなるトウゴクシダが渓谷の岩場周辺15m程度の範囲にまとまって生育していました。キノクニベニシダも渓谷流れのそばの岩場でよく見られました。

キノクニベニシダ

今回のコースの中では、森林内の渓谷の流れのそばの岩場でよく見られました。

(1)キノクニベニシダ、最下羽片

(2)キノクニベニシダ、胞子嚢群

トウゴクシダ

越沢バットレスの渓谷の滝ではヒカゲツツジやそのほかの岩場を好むツツジの仲間が生育していました。トウゴクシダは滝の一帯に見られ葉の幅の広い個体群が目を引きました。

(1)トウゴクシダ(葉の幅は普通の個体)

(2)岩場に生育するヒカゲツツジ

イタチシダの仲間

リョウトウイタチシダ・オオイタチシダ(アオニオオイタチシダtype)・イワイタチシダ・ヤマイタチシダなどが見られました。

イワイタチシダ

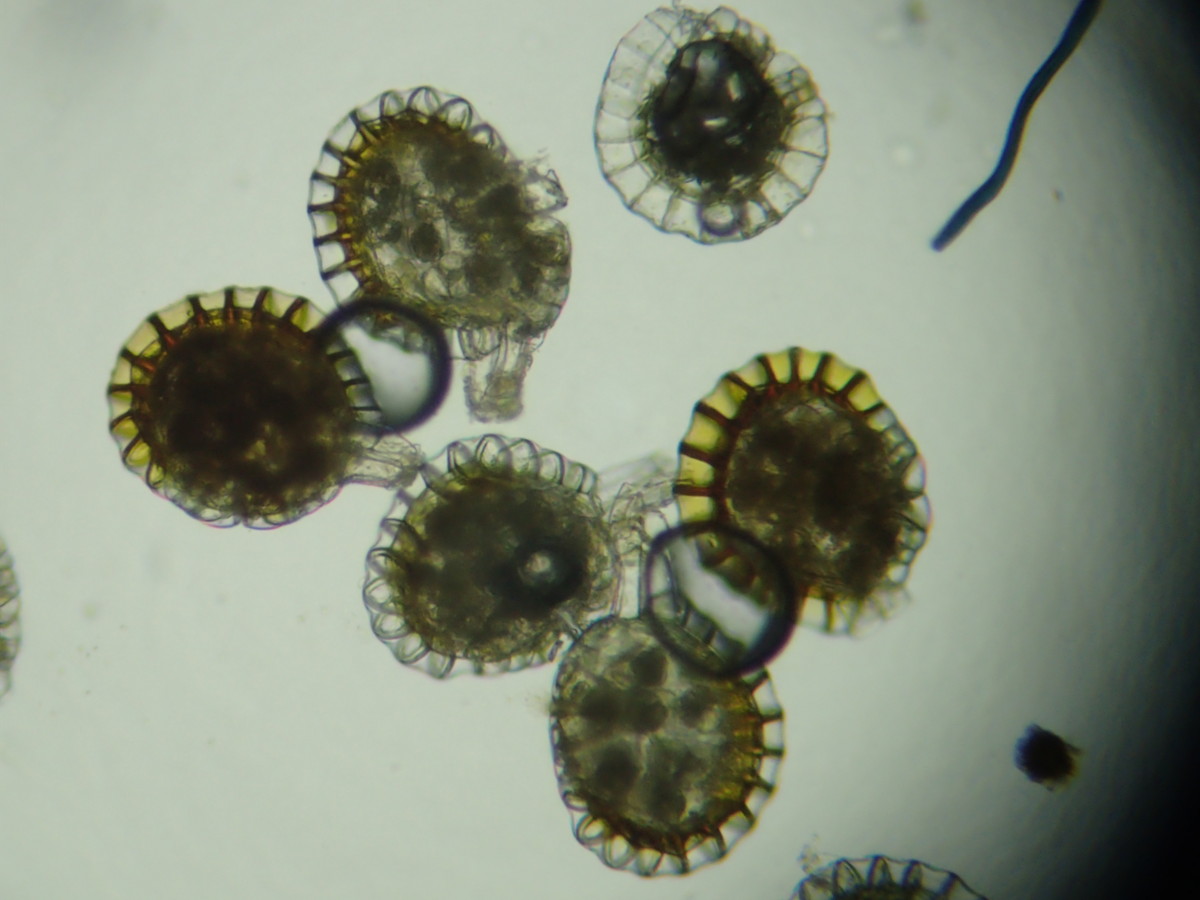

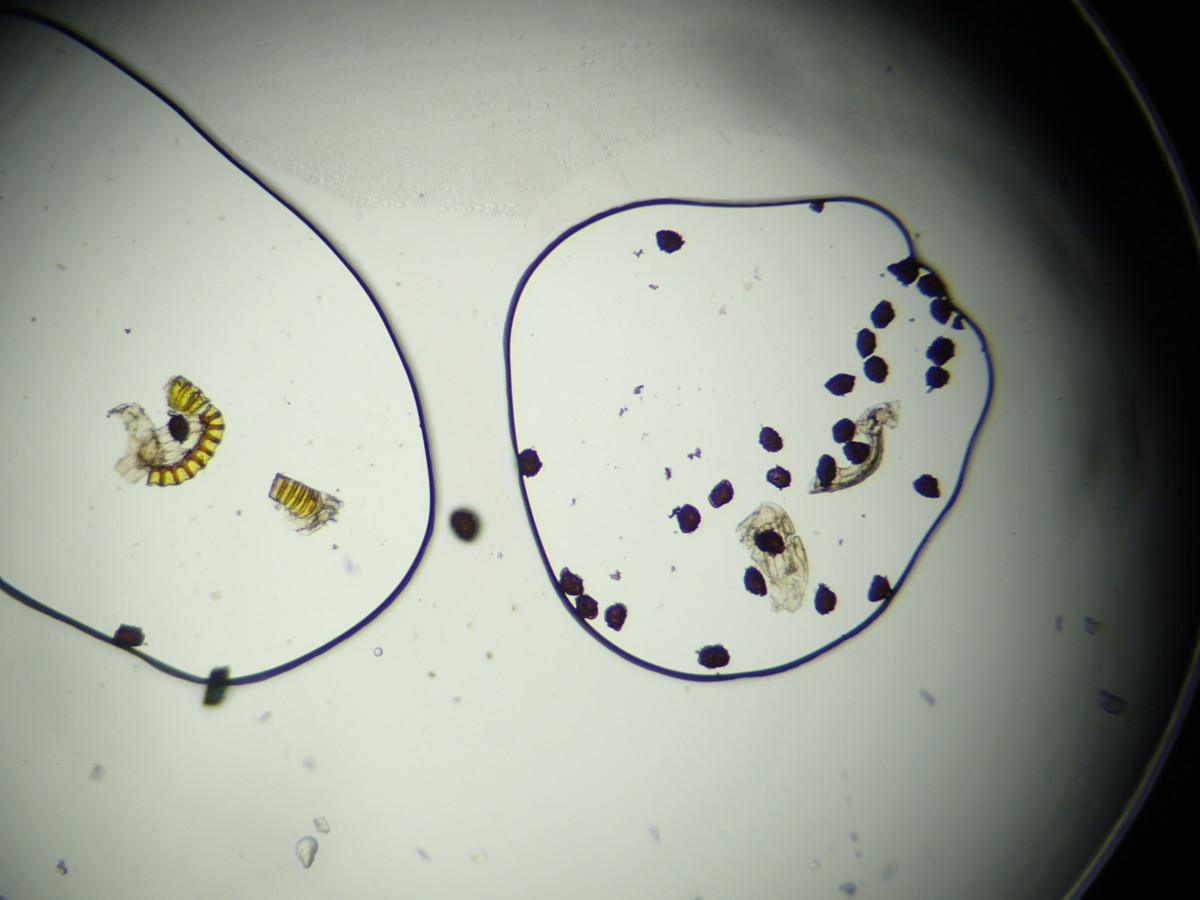

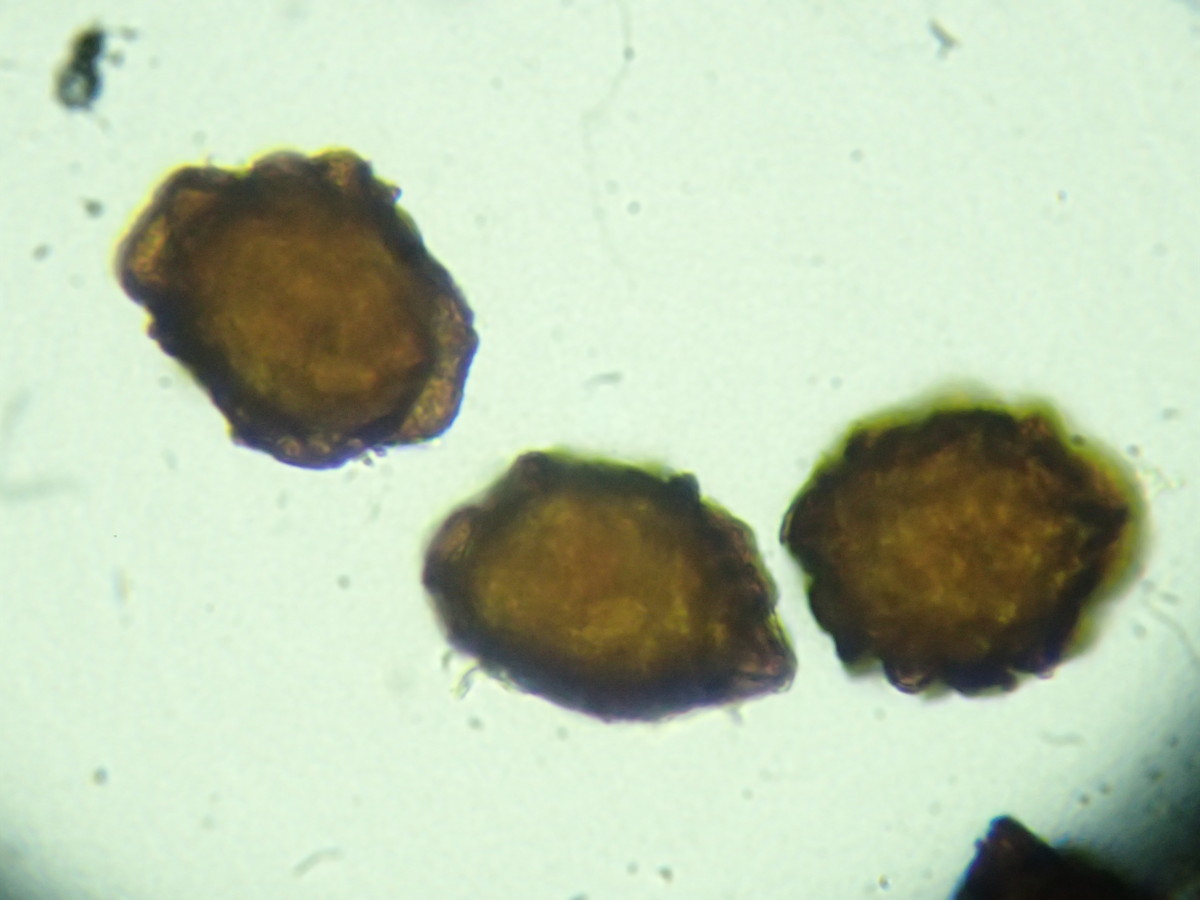

胞子数は60個以上確認でき形も整っており有性生殖種と言える。

(1)イワイタチシダ

(2)イワイタチシダ、葉柄

(1)イワイタチシダ、胞子上面

(2)イワイタチシダ、胞子側面

ヤマイタチシダ

胞子数は30個以上確認でき形も整っており無融合生殖種と言える。

(1)イワイタチシダ

(2)ヤマイタチシダ(下)とイワイタチシダ(上)

(1)ヤマイタチシダ、胞子上面

(2)ヤマイタチシダ、胞子側面

(1)ヤマイタチシダ、胞子上面

(2)ヤマイタチシダ、胞子側面

ミヤマイタチシダの仲間

ミヤマイタチシダ・ナガバノイタチシダが見られました。

ミヤマイタチシダ

越沢バットレスの渓谷ではミヤマイタチシダは渓谷沿いの林床や岩上・倒木上などによく見られます。胞子をつける葉は間隔を空けて羽片をつける。

ナガバノイタチシダ

渓谷よりも少し上のスギ・ヒノキ林林床で見られました。以前の観察会で 観察した時と同じく葉の大きさは45~50㎝・葉は2枚。今回は胞子嚢群を観察することができました。

(1)ナガバノイタチシダ、葉柄の鱗片

(2)ナガバノイタチシダ、最下羽片羽軸

イノデの仲間

ジュウモンジシダ・ツルデンダ・イノデモドキ(最下羽片に耳垂優先で胞子嚢群をつけるtype)・イノデモドキ(下部羽片に胞子嚢群をつけず耳垂優先で胞子嚢群をつけないtype)・イワシロイノデ・ツヤナシイノデ・サカゲイノデ・トヨグチイノデ・イノデなどを観察しました。

イノデモドキ(下部羽片に胞子嚢群をつけず耳垂優先で胞子嚢群をつけないtype)

鳩ノ巣から越沢へ向かう森で見られました。スギ・ヒノキ林林床、葉の大きさは50~60㎝、葉柄は長く葉身の2/3程度の長さでした。下部羽片の1~3対には胞子嚢群をつけず、また耳垂に優先してつかず辺縁からつけていました。その他の特徴は耳垂に優先して胞子嚢群をつけるイノデモドキと同じです。

(1),(2)イノデモドキ(下部羽片に胞子嚢群をつけず耳垂優先に胞子嚢群をつけないtype)

(1)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、葉柄の鱗片。

(2)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、中軸の鱗片。

(1)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、葉身下部。

(2)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、下部の羽片

(1)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、羽片表面。

(2)耳垂優先に胞子嚢群がつかないイノデモドキ、胞子嚢群。

イワシロイノデ

標高は700~800mで観察。御岳山山頂に近い夏緑広葉樹が茂る谷筋で見られました。

(1)イワシロイノデ、葉身裏側

(2)イワシロイノデ、胞子嚢群

ツヤナシイノデ

標高は300~400m。白丸湖・越沢渓谷で観察。スギ・ヒノキ林および夏緑広葉樹との混生林に生育。

(1)ツヤナシイノデ、葉柄の鱗片

(2)ツヤナシイノデ、中軸の鱗片

サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ

スギ・ヒノキおよび夏緑広葉樹との混生林に生育。周辺に3株生育。葉の大きさは60~70㎝。葉身は下部で多少短縮する。葉柄下部には大きな卵形の鱗片が混ざりイワシロイノデに似るが鱗片が白い淡褐色。中軸の鱗片は卵形~長卵形ですべて下を向く。胞子嚢群は中間につく。

ただし日本海側で普通に見られるサカゲイノデの中軸の鱗片は広卵形で中軸に圧着しているので雑種の可能性も考えられるが胞子嚢ははじけているように見えた。あるいは鱗片がすべて下を向いたイワシロイノデの可能性も考えられる。来春には改めて胞子のようすを観察してみたい。

(1),(2)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ

(1)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、葉柄

(2),(3)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、葉柄下部の鱗片

(1),(2),(3)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、中軸の鱗片

(1)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、葉身下部

(2)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、葉身下部裏側

(1)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、葉身下部羽片

(2)サカゲイノデに似たシダサカゲイノデ、羽片

トヨグチイノデ

スギ・ヒノキおよび夏緑広葉樹との混生林に生育。林縁で1株観察した。葉柄は短く3~5㎝、葉柄には広披針形の鱗片と卵形の大きな鱗片が混ざる。中軸には広披針形の褐色~暗褐色の鱗片をつける。葉の大きさは葉柄を含め20㎝程度、葉身は中間が最も広く先端と基部に向けて短縮する。小羽片の両面には長い毛が生え辺縁の鋸歯は小羽片の大きさの割に大きく目立つ。胞子嚢群は葉身の上部につけていた。この時期に冬芽はもう大きく発達していた。

(1)トヨグチイノデ、葉身中上部

(2)トヨグチイノデ、葉身下部

ウラボシ科の仲間

ミツデウラボシ・マメヅタ・ヒメノキシノブ・ノキシノブ・ミヤマノキシノブ・ビロードシダ・オシャグジデンダなどが見られました。

ミヤマノキシノブ

御岳山には数は多くありませんがミヤマノキシノブを観察することができます。

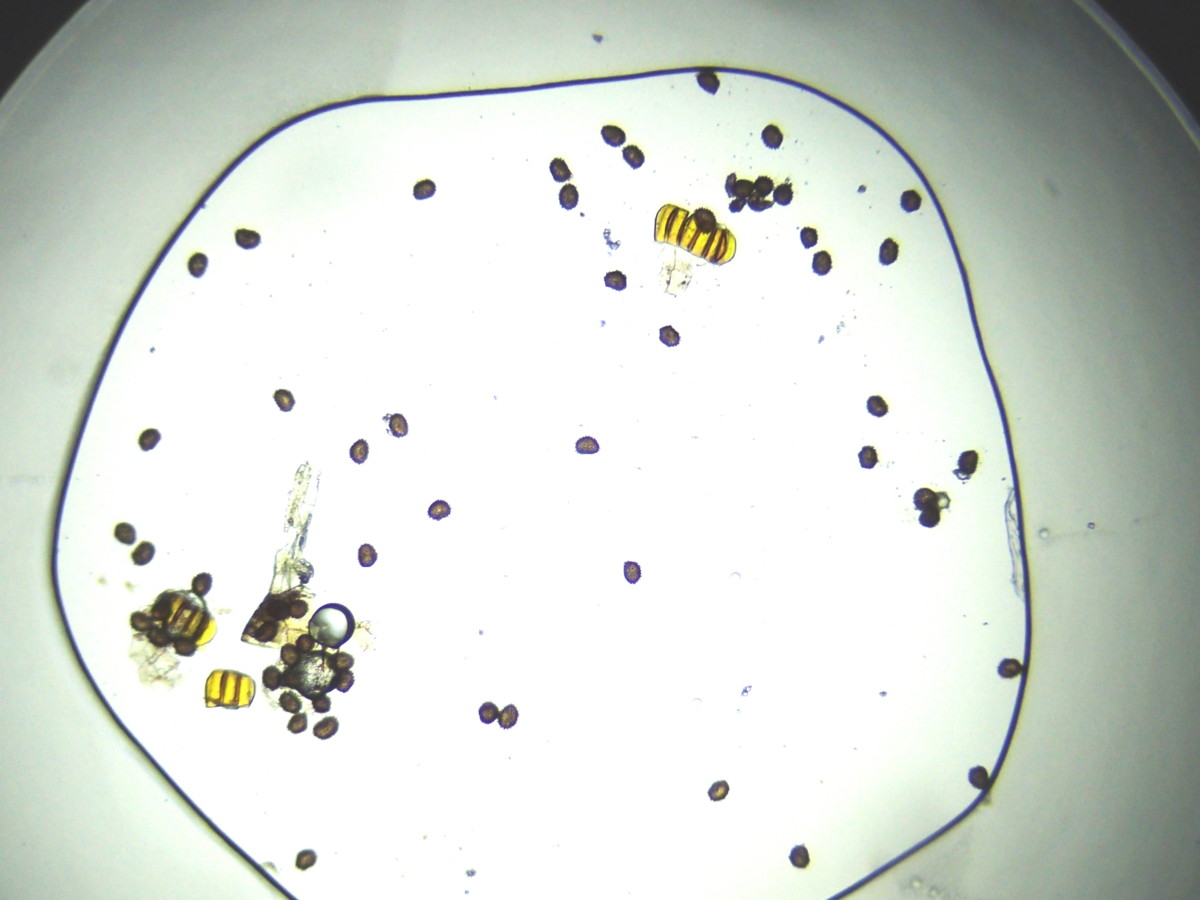

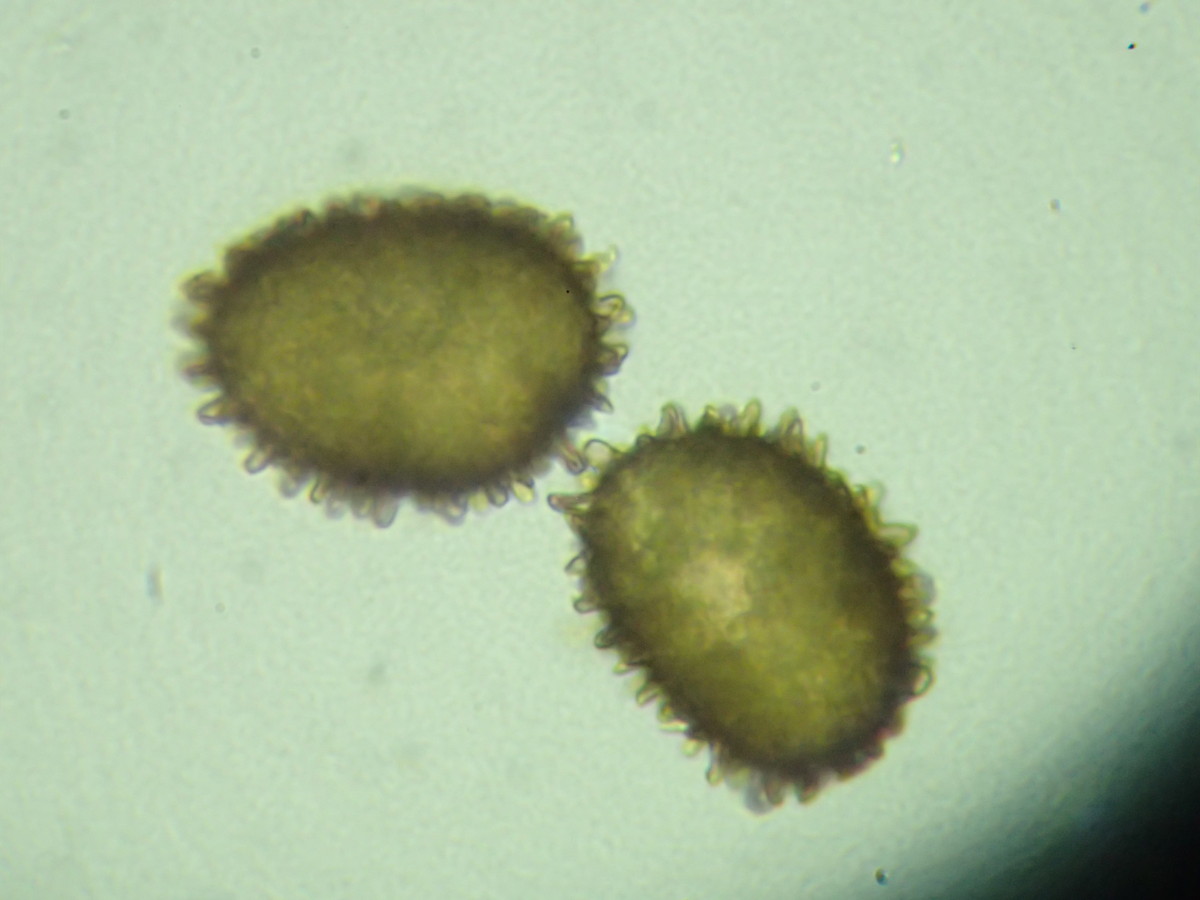

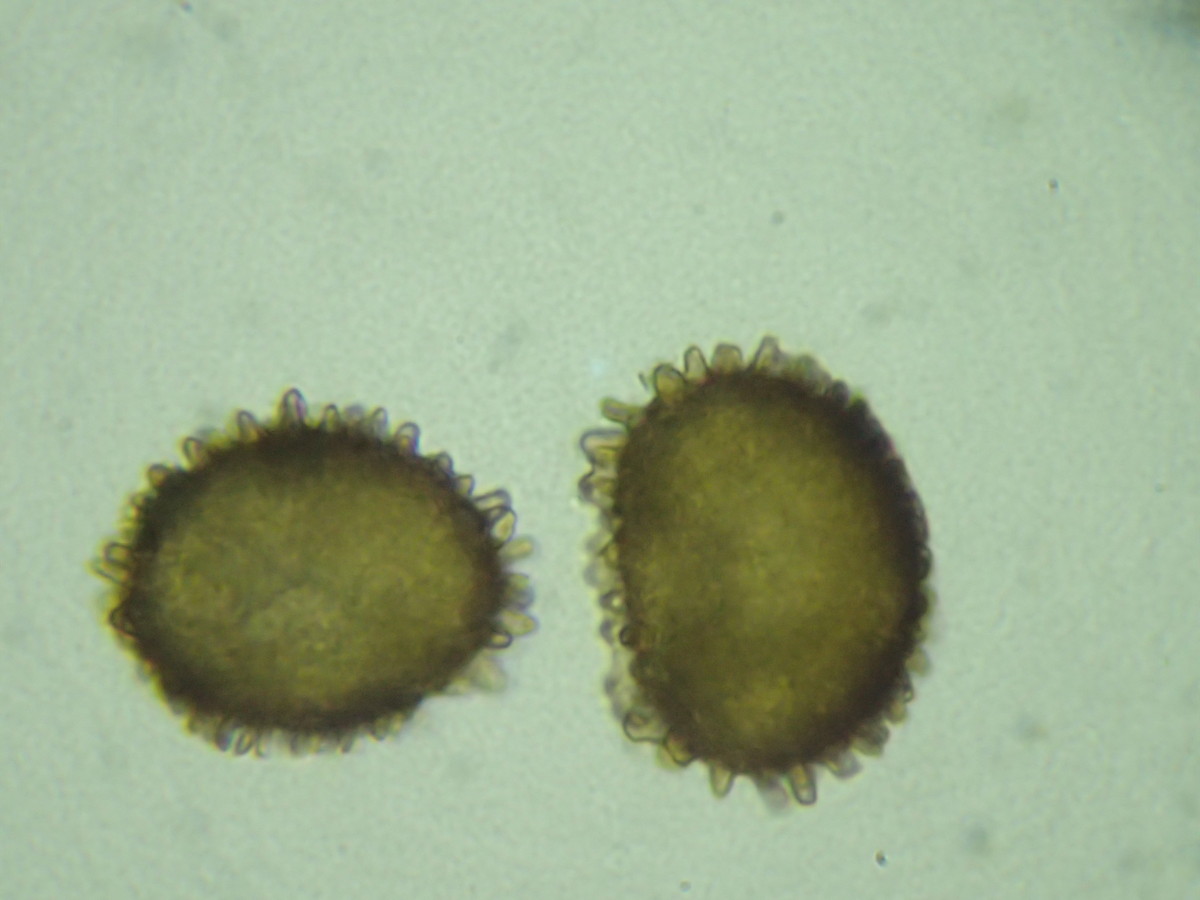

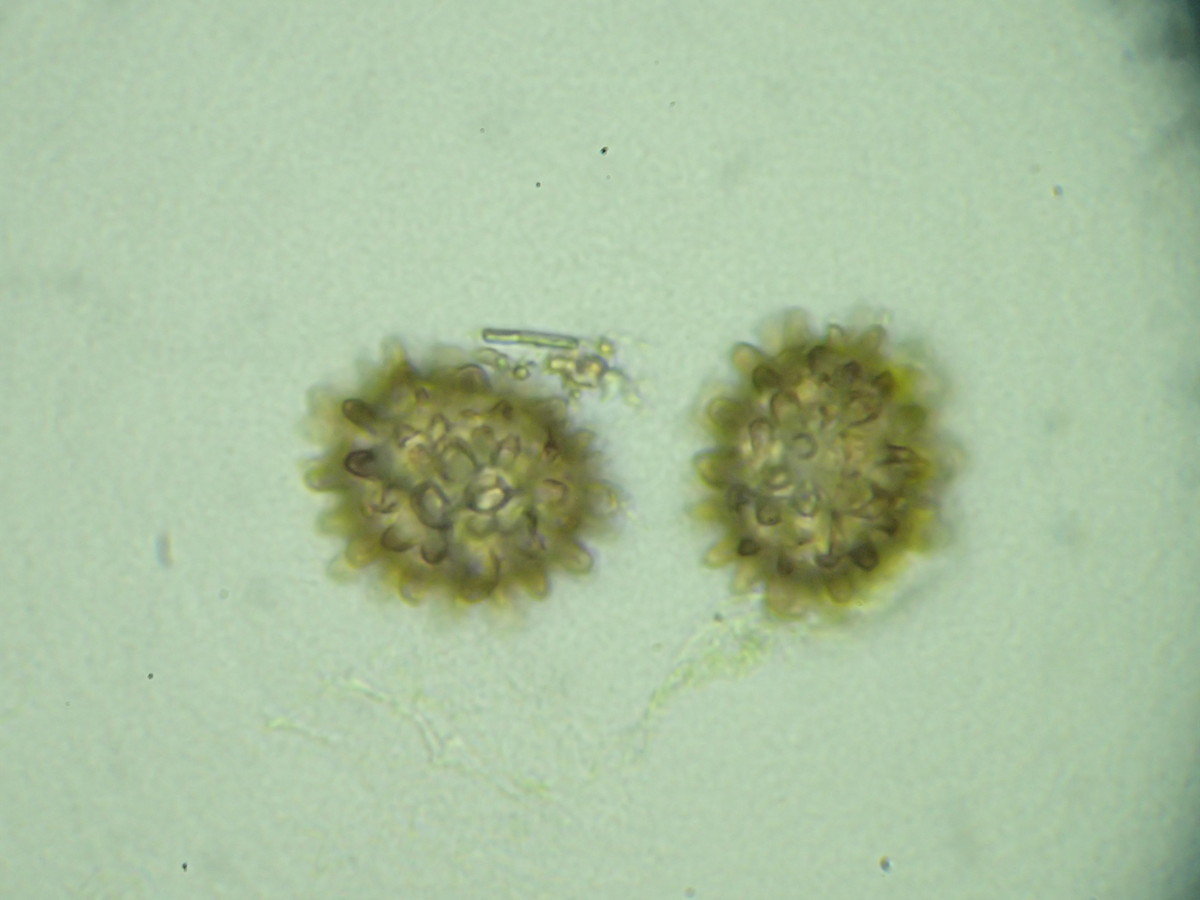

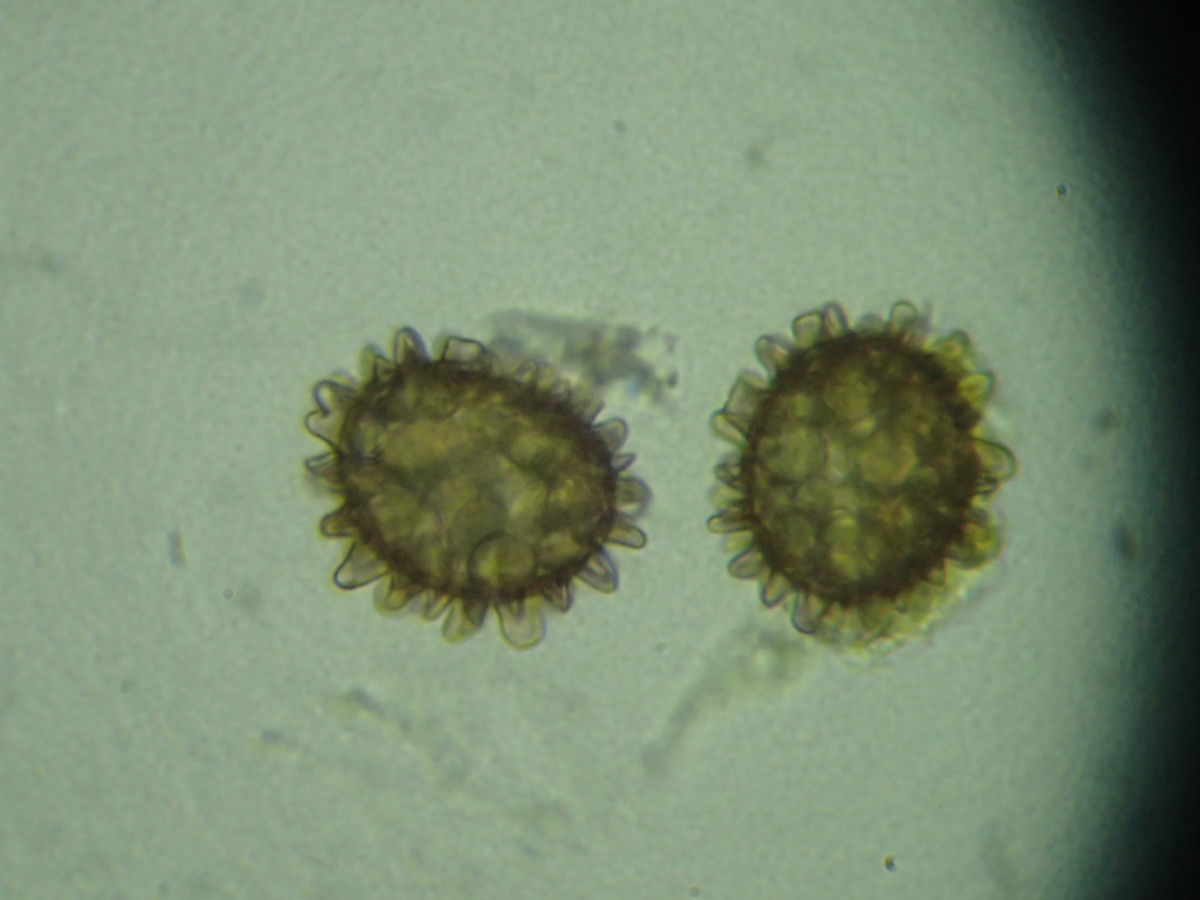

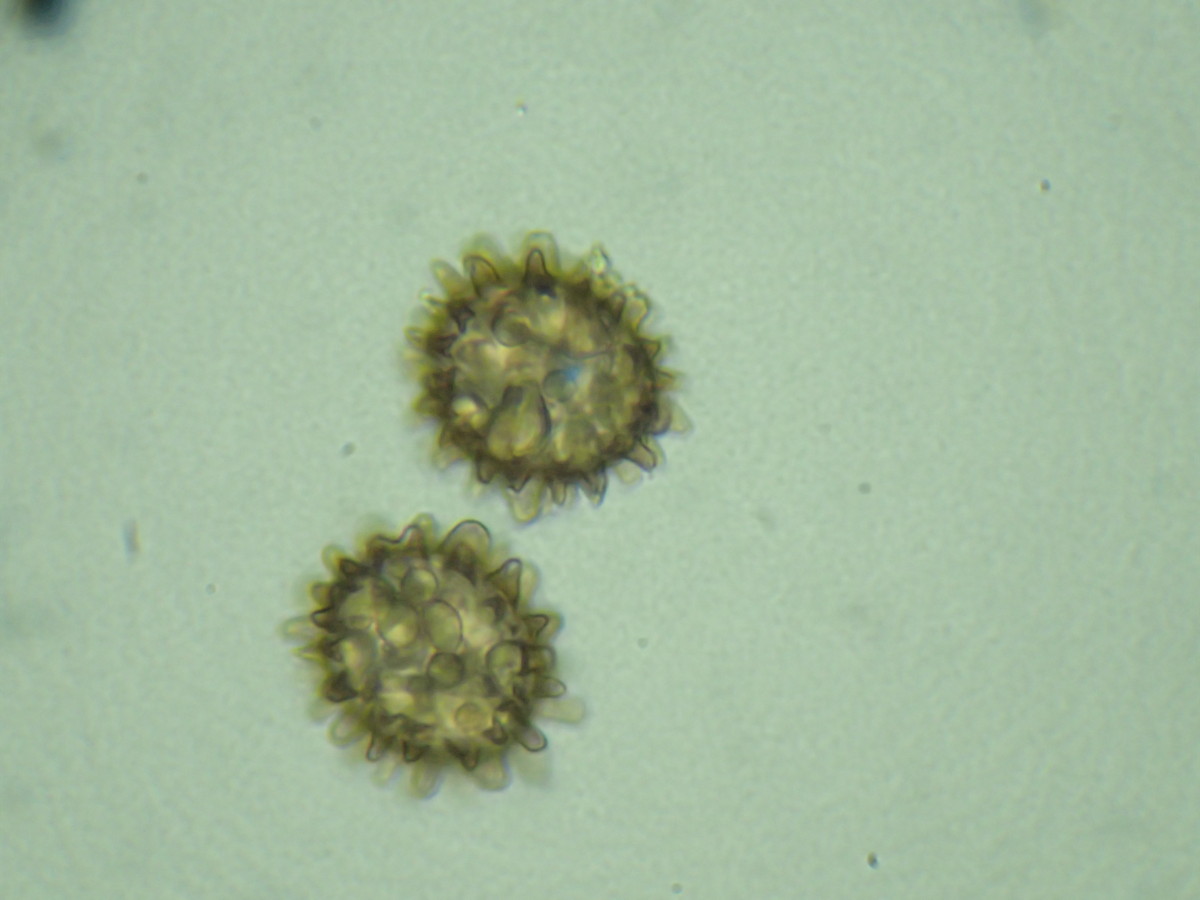

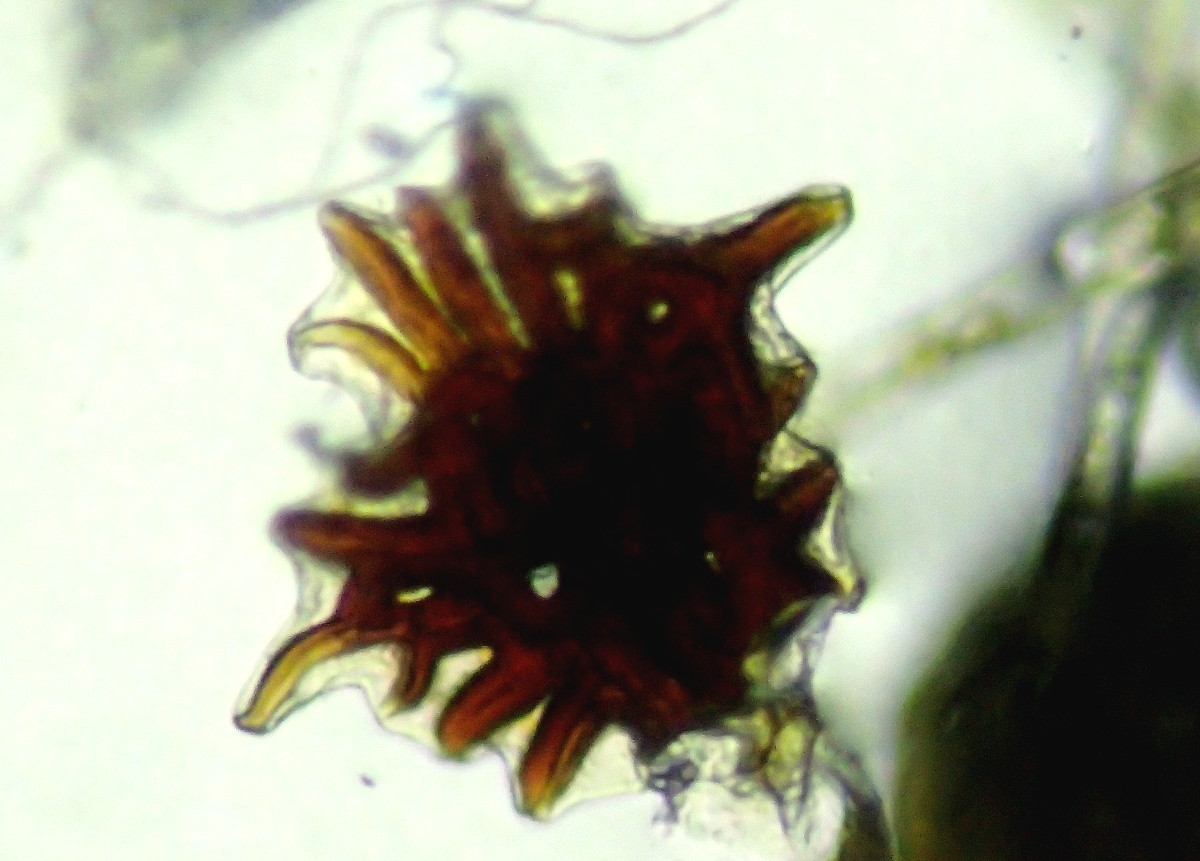

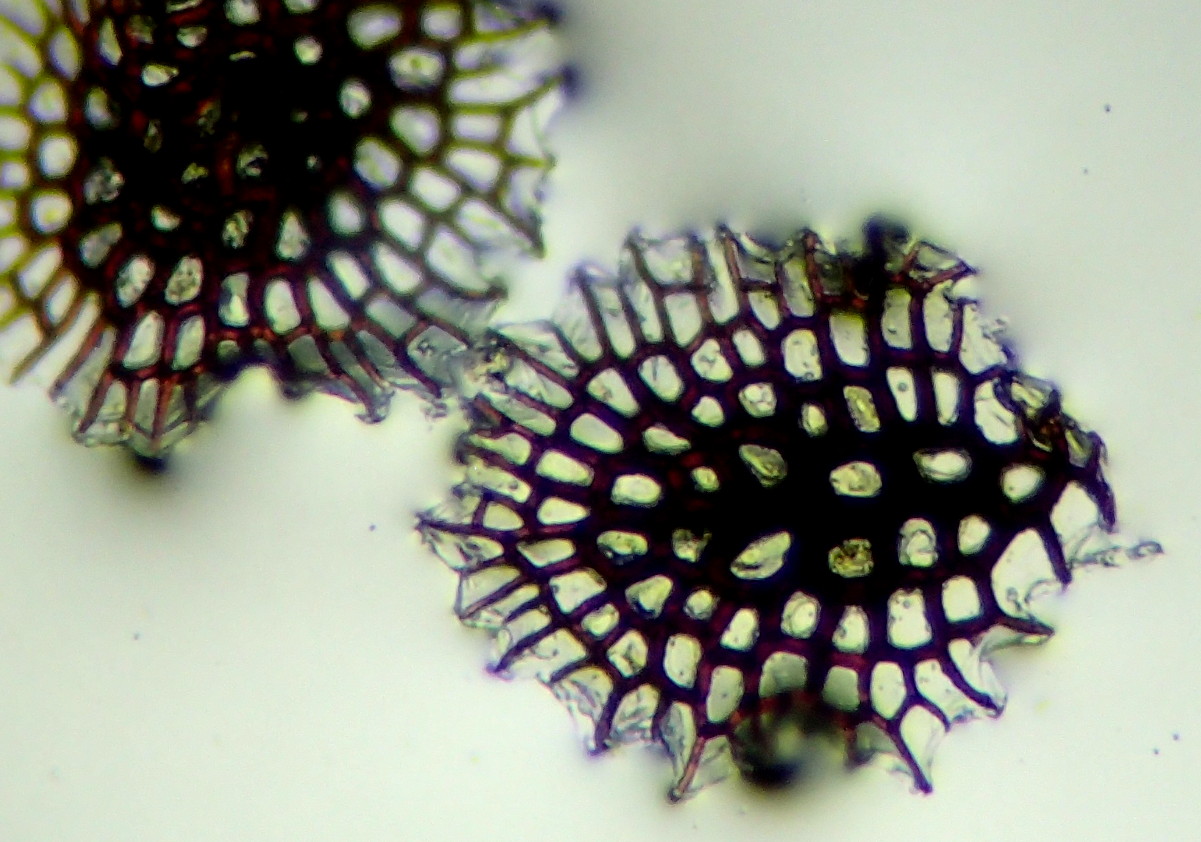

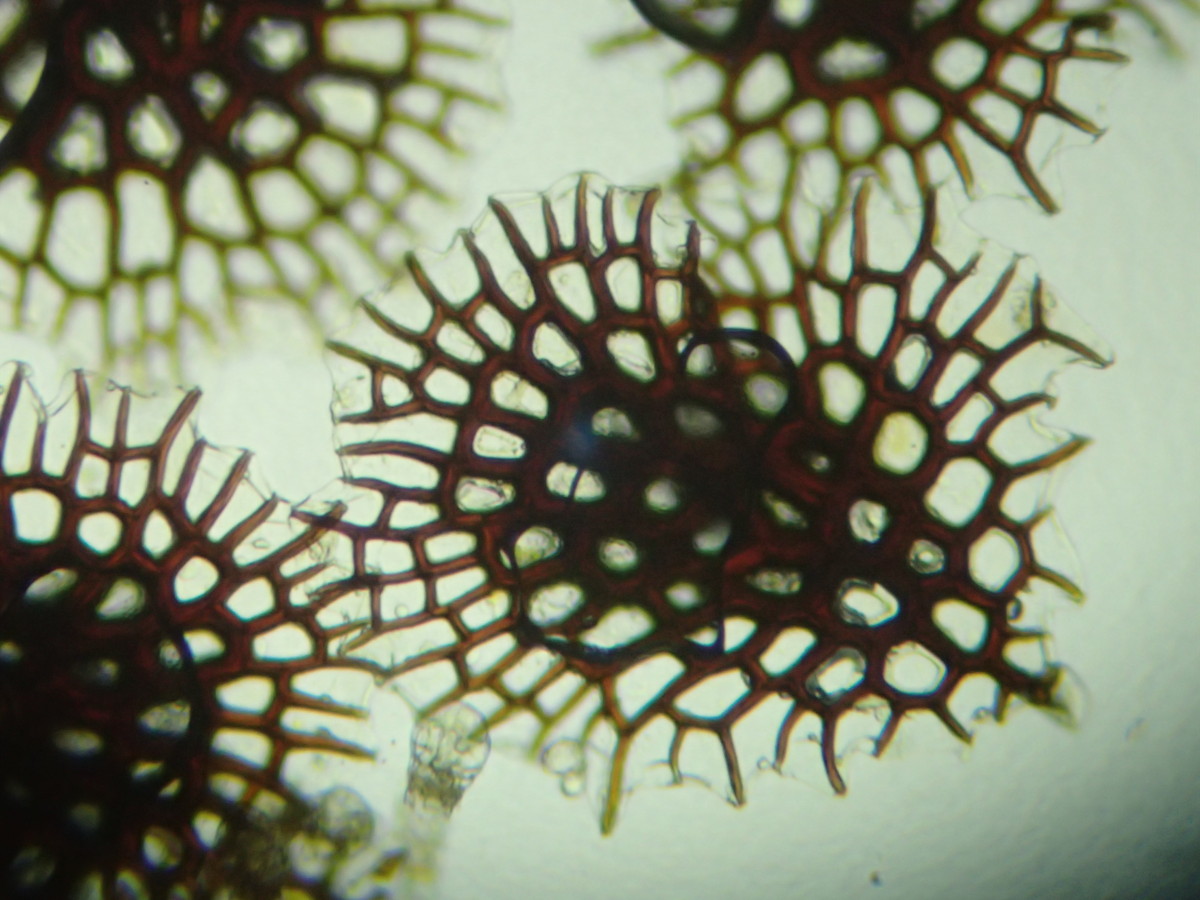

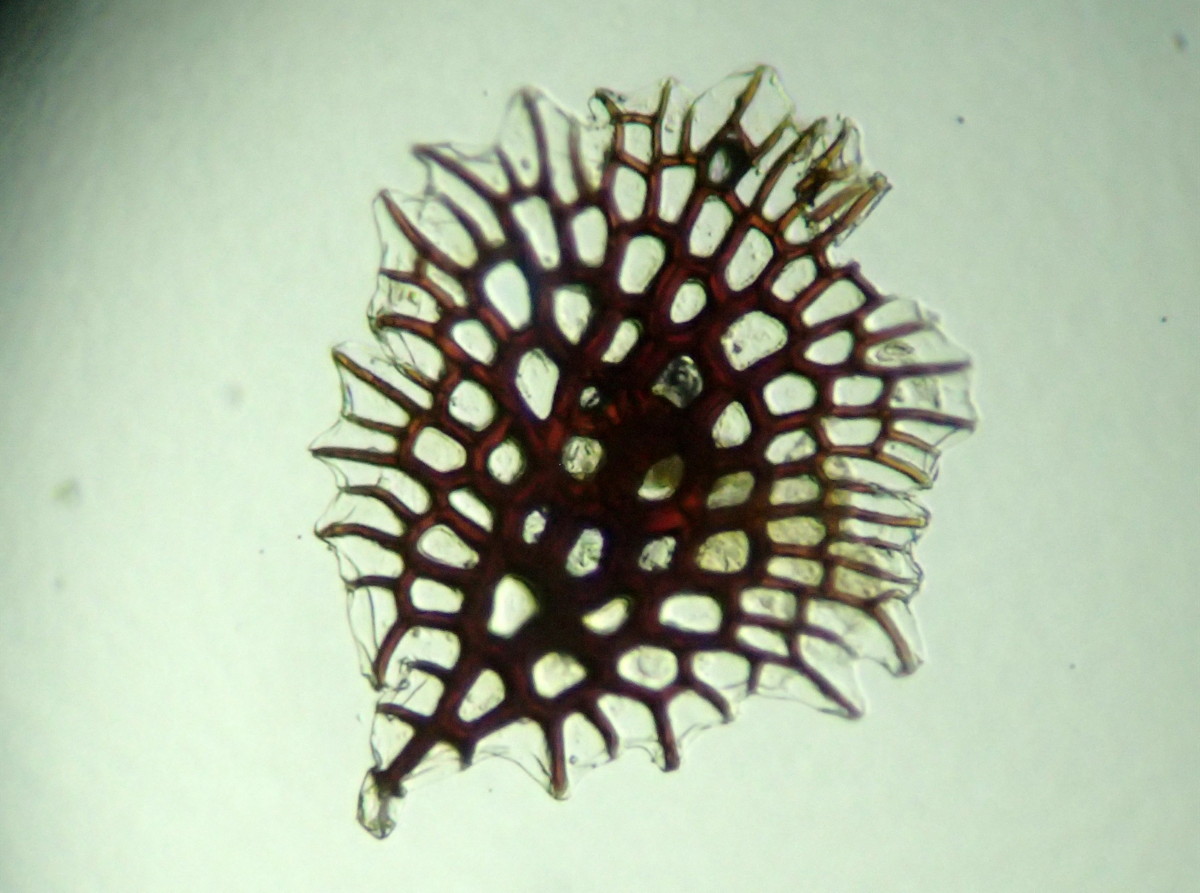

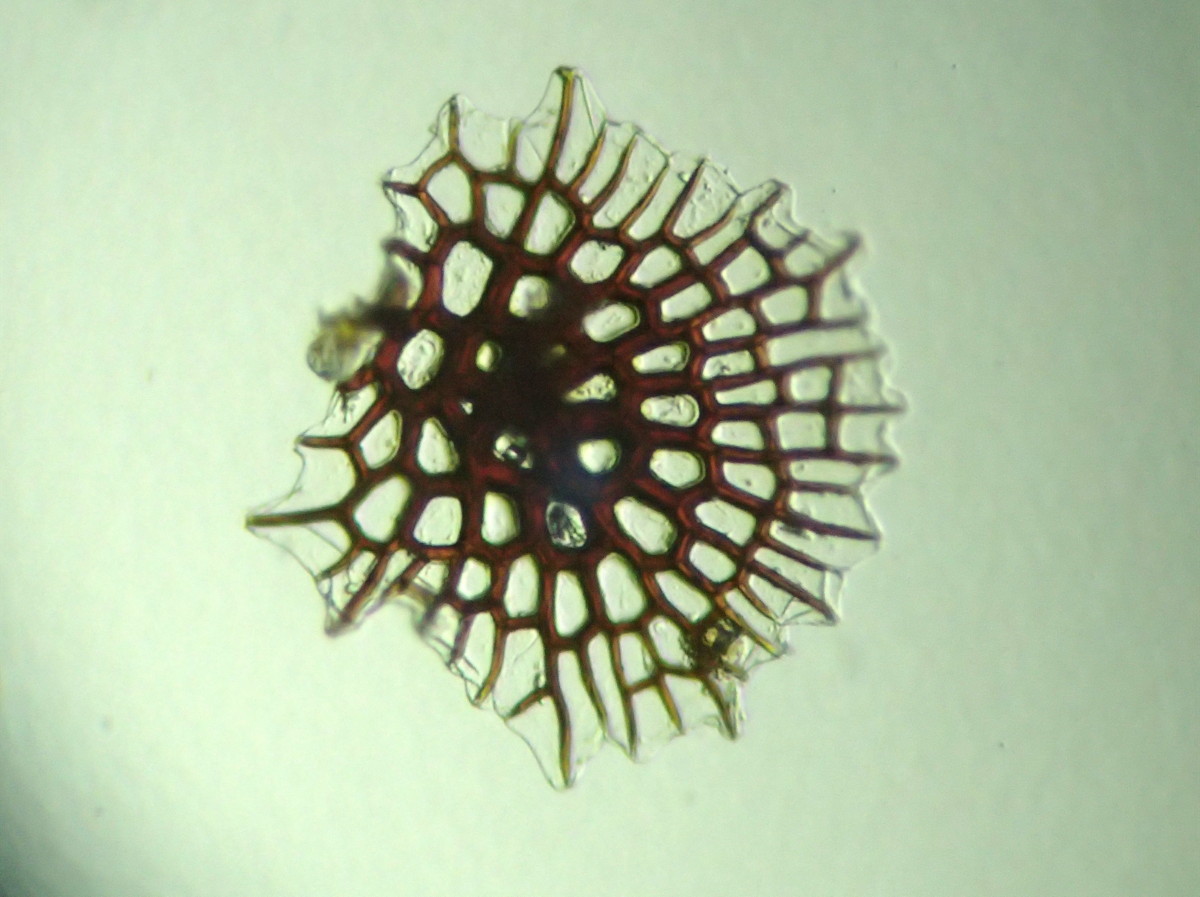

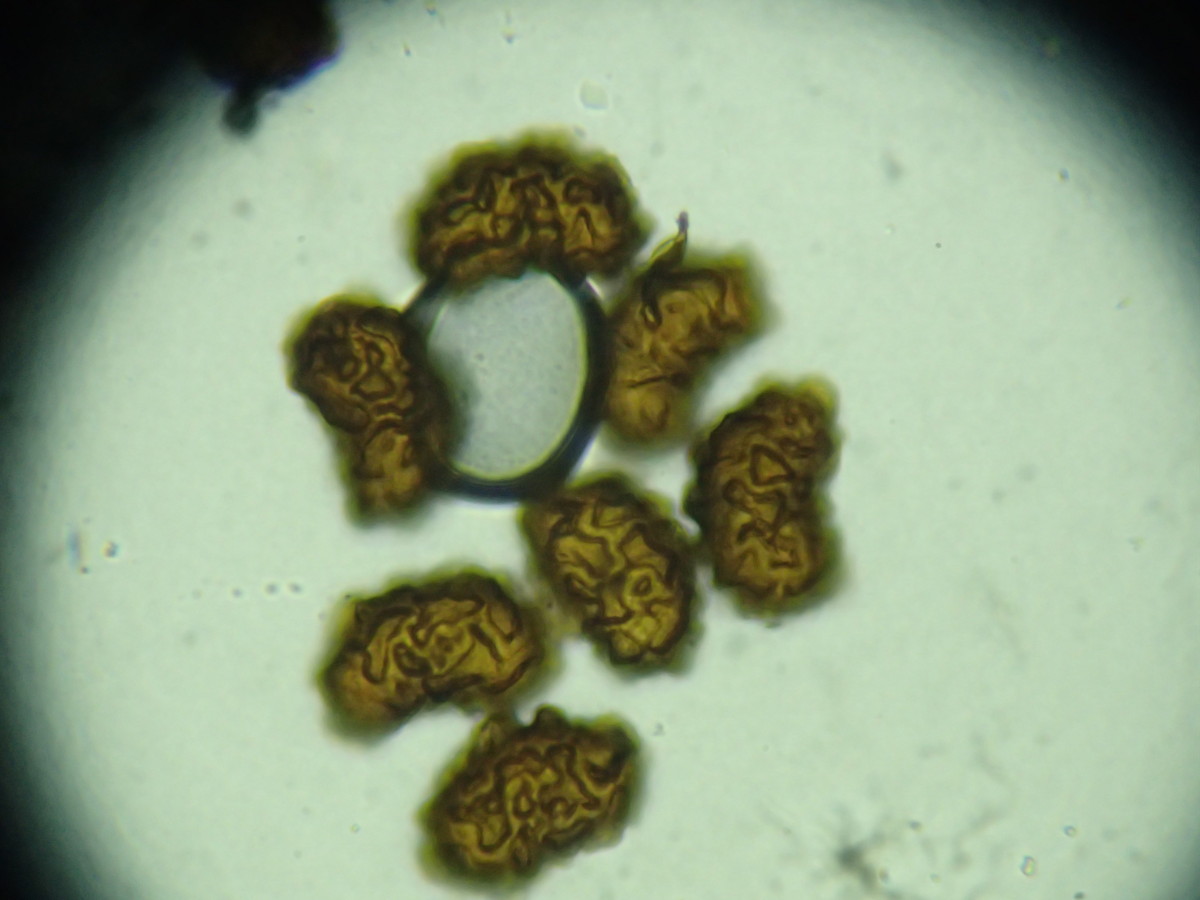

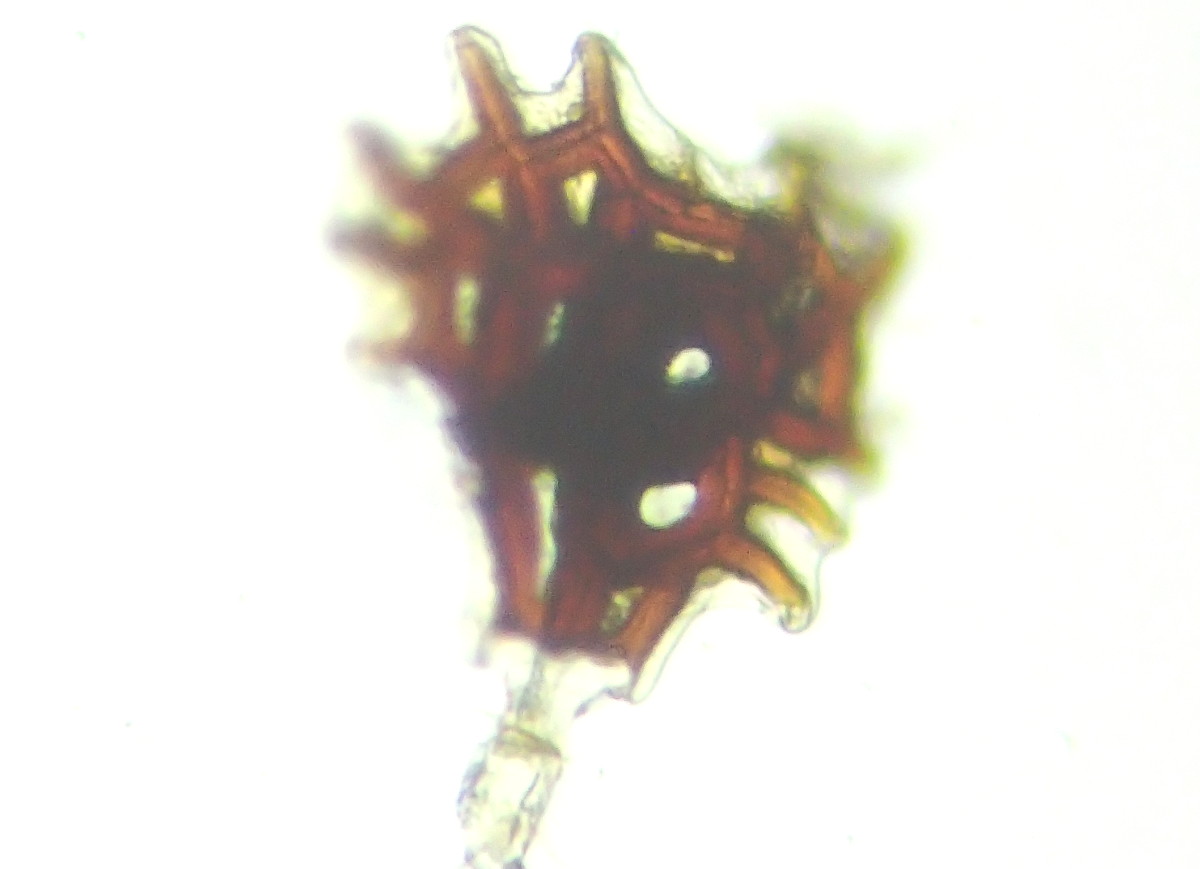

御岳山周辺で採取したミヤマノキシノブ若い胞子嚢群の盾状鱗片を紹介します。ノキシノブの仲間によって盾状鱗片にも違いが見られるようです。

(1),(2),(3)ミヤマノキシノブ、胞子嚢群の盾状鱗片

ノキシノブ 参考画像 相模湖産

相模湖畔で採取したノキシノブの若い胞子嚢群の盾状鱗片を紹介します。

(1)樹幹に群生するノキシノブ

(2)若いノキシノブの胞子嚢群

今回観察されたシダ

トウゲシバ。

イワヒバ・カタヒバ。

スギナ。

ゼンマイ・ヤシャゼンマイ・オオバヤシャゼンマイ(ゼンマイ×ヤシャゼンマイ)。

カニクサ。

コウヤコケシノブ・ホソバコケシノブ・ヒメコケシノブ・ハイホラゴケ・ウチワゴケ。

イヌシダ・オウレンシダ・コバノイシカグマ・イワヒメワラビ・フモトシダ・ワラビ。

イワガネゼンマイ・ウラゲイワガネ・チチブイワガネ・オオバノイノモトソウ・イノモトソウ・シシラン・クジャクシダ。

ウスヒメワラビ。

イワトラノオ・トラノオシダ・トキワトラノオ・コバノヒノキシダ・トキワシダ・オクタマシダ。

ヒメワラビ・ゲジゲジシダ・ヤワラシダ・ハシゴシダ・ハリガネワラビ・イワハリガネワラビ・ミゾシダ・アイハリガネワラビ(ハリガネワラビ×イワハリガネワラビ)。

イワデンダ・フクロシダ。

ヌリワラビ。

イヌガンソク。

シシガシラ。

イヌワラビ・ハコネシケチシダ・シケチシダ・ホソバイヌワラビ・ヒロハイヌワラビ・ヤマイヌワラビ。

シケシダ・フモトシケシダ・セイタカシケシダ・オオヒメワラビ。

キヨタキシダ・オニヒカゲワラビ。

キンモウワラビ。

ハカタシダ・ナンゴクナライシダ・リョウメンシダ。

ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツtype)・(テリハヤマヤブソテツtype)・ナガバヤブソテツ・テリハヤブソテツ。

ベニシダ・トウゴクシダ・キノクニベニシダ。

リョウトウイタチシダ・オオイタチシダ(アオニオオイタチシダtype)・イワイタチシダ・ヤマイタチシダ。

ミヤマイタチシダ・ナガバノイタチシダ。

ジュウモンジシダ・ツルデンダ・イノデモドキ(最下羽片に耳垂優先で胞子嚢群をつけるtype)・イノデモドキ(葉柄が長く下部羽片に胞子嚢群をつけないtype)・イワシロイノデ・ツヤナシイノデ・サカゲイノデ・トヨグチイノデ・イノデ。

シノブ。

ミツデウラボシ・マメヅタ・ヒメノキシノブ・ノキシノブ・ミヤマノキシノブ・ビロードシダ・オシャグジデンダ。

おしまいに

観察会では危険が予想されるところでもつい無理をしがちになることがあります。今回も同行の方に戻ることを勧められ無理をせず無事故で終えることができて良かったです。バットレスの渓谷は、橋が傷んでいたり滑りやすかったりするところが多いので、もし観察に行かれる時には十分に注意して無理をせずお出かけください。

白丸ダム 魚道