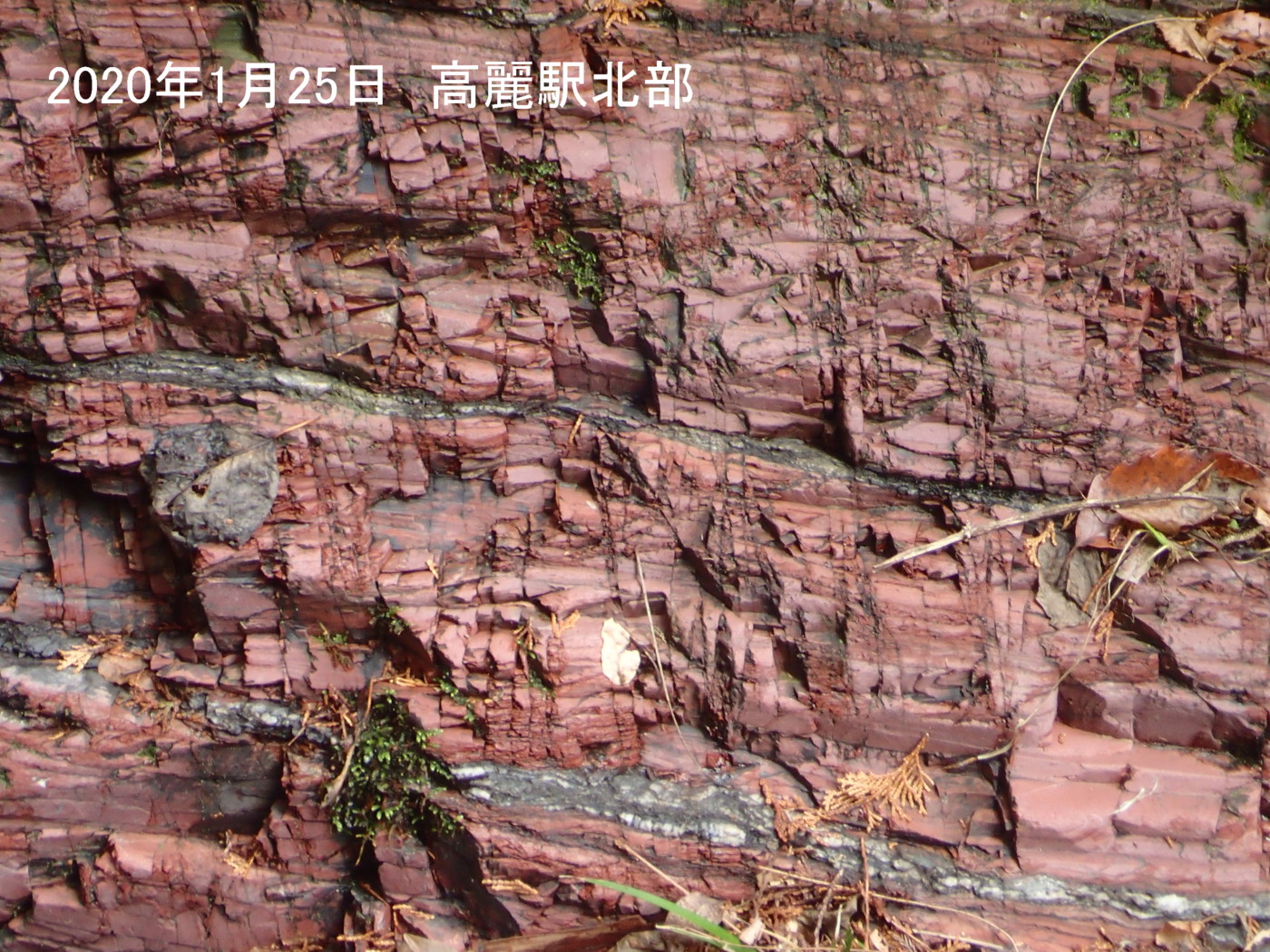

2020年1月25日、このあたりのシダに詳しい方に案内していただきました。高麗駅北部の森を歩きました。この辺りは古い地層で穏やかな山容。その中で長年の浸食に耐えたチャートが山中で崖や滝を形成していた。より地質年代が新しい東京や神奈川ではそれほど見られないコバノイシカグマやオオキジノオがときどき見られた。また、今回歩いたコースではイノデ類の群生地はあまり観察されなかった。

カタヒバSelaginella involvensと

イヌカタヒバSelaginella moellendorffii イワヒバ科 イワヒバ属

山地林内のチャートの岩壁にはカタヒバが生育。林縁のチャートの岩壁にはイヌカタヒバが生育。外観だけでは見分けづらい。見分け方はルーペを使えば簡単である。

(1)カタヒバ

(2)イヌカタヒバ

オオキジノオ Plagiogyria euphlebia

キジノオシダ科 キジノオシダ属

神奈川・東京では少ないが、林内ではときどきお目にかかることができました(3地点)。大きく成長した株では80㎝程度の葉をつけていました。

(1)林内、河床の上の堆積した岩屑斜面に群生するオオキジノオ

(2)オオキジノオ、栄養葉と胞子葉(枯れている)

コバノイシカグマ Sitobolium zeylanicum コバノイシカグマ科 イヌシダ属

神奈川・東京では少ないが、このあたりではスギ・ヒノキ林林床や林縁でときどき見かける(6~7地点)。

(1)(2)スギ・ヒノキ林林床に生育するコバノイシカグマ

ハシゴシダ 丘陵地の上部、乾燥気味の明るい林内に生育。この季節なのに枯れる気配は見えなかった。

シケチシダ 2回羽状に分かれる 林内では普通に見られた。短柄があるが、羽片基部小羽片が中軸にかかるため無柄に見える。

スギ・ヒノキ林床で1株生育を確認。

(1)(2)スギ・ヒノキ林林床に生育するシケチシダ

ホソバカナワラビ

スギ・ヒノキ植林地内、川沿いのチャートの岩上にホソバカナワラビが群生していた。

(1)(2)林内、川沿いのチャートの岩上に群生するホソバカナワラビ

ハカタシダ

スギ・ヒノキ林、薄暗い斜面に生育。見事な株。

スギ・ヒノキ林林床に生育するハカタシダ

ホソバナライシダ

乾燥気味の明るい林内に生育。3~4か所で観察したが、ナンゴクナライシダは見られなかった。葉の大きさは50~70㎝。葉は倒れていたが、枯れていない。ナンゴクナライシダにくらべホソバナライシダの第2羽片後側第1小羽片は長く伸びる。

(1)乾燥気味の明るい林内に生育するホソバナライシダ

(2)ホソバナライシダ、長く伸びる第2羽片後側第1小羽片

(1)(2)ホソバナライシダ、羽軸・小羽軸の向軸側

カタイノデ

スギ・ヒノキ林床で1株生育を確認。

スギ・ヒノキ林林床に生育するカタイノデ

ドウリョウイノデ

スギ・ヒノキ林床、植林されたやや平坦な谷で周りより目立つ大きな葉を展開していた。1株生育を確認。付近にはアイアスカイノデが生育。

オオキヨズミシダあるいは華奢なオニイノデ

(同行の方からのコメントによりオオキヨズミシダに訂正いたします。2020年2月6日)

興味深いシダである。オニイノデにしては葉柄が細く鱗片もそれほど目立たない。華奢なオニイノデか葉柄の鱗片が褐色のオオキヨズミシダか。現地ではオオキヨズミシダではないかとの意見が出た。林縁の森、雑木が茂った林道の切通しのような崖に生育。2株程度確認。あまり数は多くないようである。葉柄の鱗片は褐色、葉柄基部の鱗片は辺縁には細かい突起が見られ、鱗片の先のほうには栗色が入っていた。中軸上部の細い鱗片は明るい褐色であった。胞子嚢群は葉の裏側全面についていた。よい季節に雑種の可能性も含め、新鮮な鱗片や胞子を観察してみたい。

お願いどなたかこの写真(いろいろなパーツが撮影できていませんが)を見てアドバイスいただければありがたいです。連絡先

※観察会同行の方より以下のコメントを頂きました。2020年2月6日

高麗で観察した個体の中軸鱗片は真っ黒で狭披針形です。葉柄の鱗片は少し幅広ですが卵形とまではいきません。手持ちのオニイノデ標本の葉柄基部には卵形鱗片が沢山ついています。高麗の個体には鱗片が多くありません。高麗の個体の葉質はオニイノデに比較してかなり薄くヒメカナワラビとほぼ同等です。以上から、高麗の個体はオオキヨズミシダで問題ないと思われます。

ところで、この個体の胞子囊は出来あがっておらず、未完成のまま萎縮してかたまっています。ほとんどのソーラスがこんな状態で、まるで雑種のようです。変形菌に感染して白い菌体が付いていたので、これが胞子の成長を妨げたのかもしれません。

(1)オオキヨズミシダかオニイノデ、葉柄

(2)オオキヨズミシダかオニイノデ、葉柄基部の鱗片

(1)オオキヨズミシダかオニイノデ、羽片

(2)オオキヨズミシダかオニイノデ、中軸向軸側

(1)(2)オオキヨズミシダかオニイノデ、胞子嚢群

キノクニベニシダ

谷部のスギ・ヒノキ林床で1株生育を確認。

(1)林内谷沿いの林床に生育するキノクニベニシダ

(2)キノクニベニシダ、羽片裏側

サイゴクベニシダ

丘陵地上部のスギ・ヒノキ林床で1株生育を確認。

(1)丘陵地上部のスギ・ヒノキ林に生育するサイゴクベニシダ

(2)サイゴクベニシダ、最下羽片

(1)サイゴクベニシダ、葉柄の鱗片

(2)サイゴクベニシダ、胞子嚢群

小羽片が細長く伸びるベニシダの仲間 ハチジョウベニシダ

標高150~200m付近。2株生育。もしかしたら有性生殖種か雑種のベニシダかもしれないと思い、撮影した。よい季節に胞子を観察してみたい。葉の大きさは70~80㎝。

※この株の胞子を確認することでハチジョウベニシダであることが判明しました。2021年7月11日

(1)(2)小羽片が細長く伸びるベニシダ、小羽片

マルバベニシダ

林道沿い片側が開けた林縁の明るい法面上部に2~3株生育。葉柄下部の鱗片は褐色~栗色でうねりやねじれはほとんどない(鱗片は一般にはもっと明るい褐色~赤褐色と思われるが季節も関係するのかもしれない)。葉の大きさは35~45㎝淡緑色で艶は乏しく葉の辺縁は多少内曲気味。胞子をつけていたがあまり大きな株ではなく、小羽片はほとんど独立せず全裂する。大きな小羽片は独立し基部は多少膨らむ。

(1)林縁の明るい法面上部に生育するマルバベニシダ

(2)マルバベニシダ、葉身