荻ノ入川とその支流でシダを中心に見て歩きました。撮影した写真を紹介いたします。林床に生えるシダ類は非常に少なく、シカの食害によるものと思われます。

ヒカゲノカズラ Lycopodium clavatum

ヒカゲノカズラ科 ヒカゲノカズラ属

川と森に挟まれたウエットな空気に包まれた日当たりのよい屋敷跡に群生していました。

①日当たりのよい屋敷跡の石垣に生育するヒカゲノカズラ

①日当たりのよい林縁の屋敷跡に群生するヒカゲノカズラ

②ヒカゲノカズラ、胞子のう穂

ハイホラゴケの仲間について

外観の異なるいろいろなハイホラゴケの仲間が観察されたが、胞子が実る季節ではなかったため外観のみの観察となる。外観による判別の試みとする。あらためて胞子が実るころ訪れ観察してみたい。

イズハイホラゴケか Vandenboschia orientalis

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

大形のハイホラゴケの仲間。葉の大きさは25㎝程度、葉身は幅が狭いの大きなハイホラゴケの仲間。羽片は平面的で込み合ってつく。胞子のようすは確認できなかった。有性生殖種か雑種か不明。外観からはイズハイホラゴケに見える。ミウラハイホラゴケにも似てるが、ミウラハイホラゴケはイズハイホラゴケよりやや小さく羽片はそれほど混まない。

参考画像

イズハイホラゴケ(万城の滝)

ミウラハイホラゴケ(三浦半島森戸川)・ミウラハイホラゴケ(三浦半島田浦)

①②谷沿いの岩壁に群生するハイホラゴケの仲間1(イズハイホラゴケか)胞子を観察していないので雑種の可能性もある。

セイタカハイホラゴケ(オオハイホラゴケ×ハイホラゴケ)か Vandenboschia kalamocarpa × V. striata

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

中形のハイホラゴケの仲間。20㎝近くある大きなハイホラゴケの仲間。前後の羽片は間隔が広い。胞子のようすは確認できなかった。有性生殖種か雑種か不明。

参考画像

セイタカホラゴケ河津七滝

セイタカホラゴケ西伊豆

①葉の大きさは20㎝程度の大きなハイホラゴケの仲間1(セイタカハイホラゴケか)

①谷沿いの岩壁に群生するハイホラゴケの仲間1(セイタカハイホラゴケか)

②ハイホラゴケの仲間1(セイタカハイホラゴケか)、葉身

ハイホラゴケか Vandenboschia kalamocarpa

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

小形のハイホラゴケの仲間。林内の薄暗い切り立った崖に群生していた。葉の大きさは7~10㎝、葉は平面的。ハイホラゴケと思われるが、胞子のようすは確認できなかった。有性生殖種か雑種か不明。胞子のようすによっては雑種のコハイホラゴケ(ハイホラゴケ×ヒメハイホラゴケ)の可能性もある。

参考画像

ハイホラゴケ河津七滝

ハイホラゴケ浄蓮の滝

①ハイホラゴケの仲間1(ハイホラゴケか)

①②林内の薄暗い切り立った崖に群生するハイホラゴケの仲間3(ハイホラゴケか)

ハイホラゴケか Vandenboschia kalamocarpa

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

小形のハイホラゴケの仲間。ハイホラゴケの仲間 3よりはやや大きい。林内の薄暗い切り立った崖に群生していた。葉の大きさは10㎝程度、葉は平面的であるが葉柄・中軸は著しく波打つ。ハイホラゴケと思われるが胞子のようすは確認できなかった。有性生殖種か雑種か不明。

①葉柄・中軸は著しく波打つハイホラゴケの仲間4(ハイホラゴケか)

①林内の薄暗い切り立った崖に群生する葉柄・中軸は著しく波打つハイホラゴケの仲間4(ハイホラゴケか)

①葉柄・中軸は著しく波打つハイホラゴケの仲間4(ハイホラゴケか)、葉柄

①葉柄・中軸は著しく波打つハイホラゴケの仲間4(ハイホラゴケか)、中軸

オオハイホラゴケ Vandenboschia striata

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

川の支流を遡ると滝があり滝の裏側にホウビシダなどと共に群生していた。伊豆ではオオハイホラゴケは滝の裏側など非常にウエットな所で生育する。やはりこの季節、胞子を観察することはできなかった。

いろいろなシダが生育する滝。上部などまだ未調査。

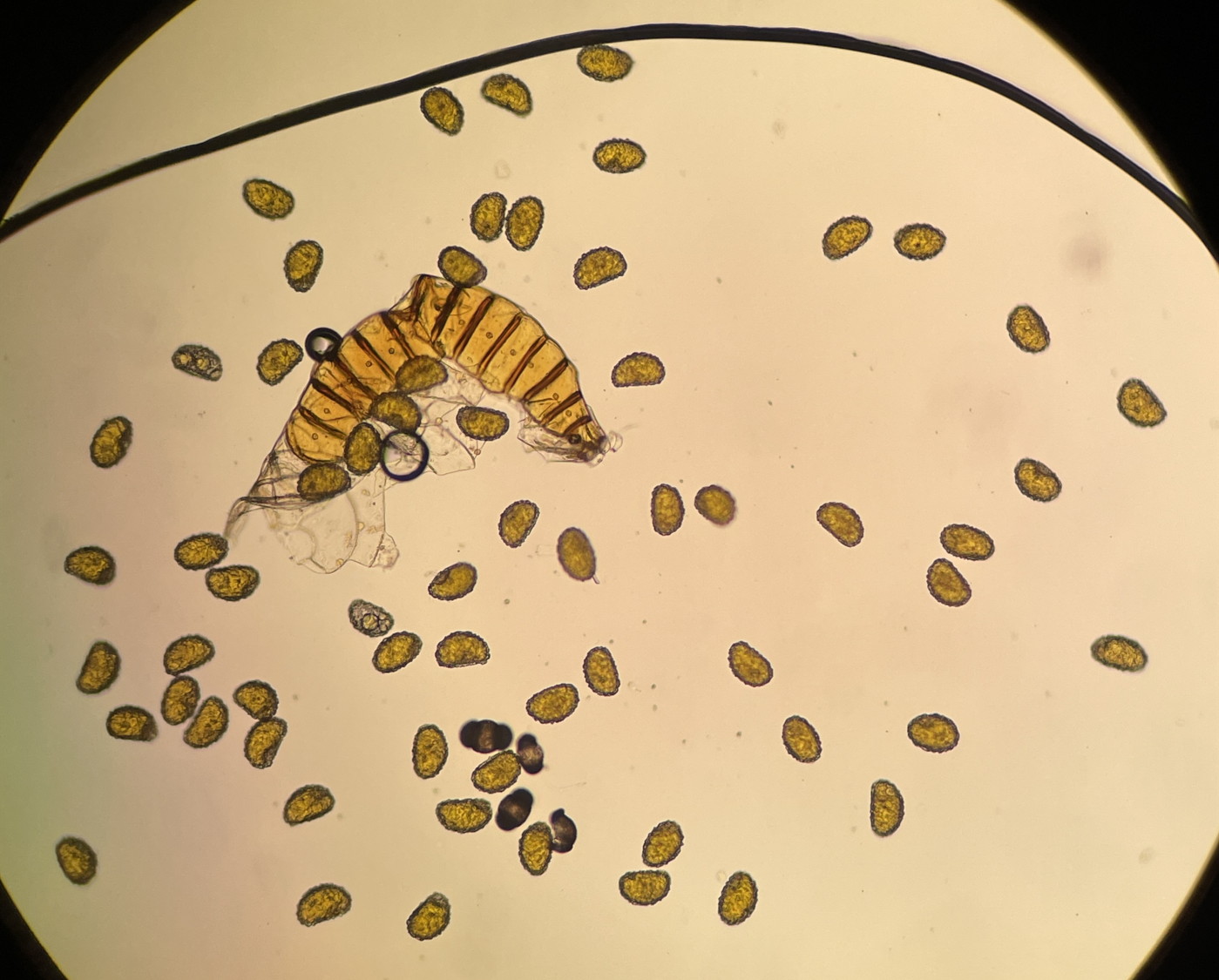

イズイシカグマ(仮称)オドリコカグマ Microlepia sinostrigosa

コバノイシカグマ科 フモトシダ属

※その後、研究者の方が倍数性を調べられ2倍体であると聞いている。2倍体有性生殖種であれば外観が異なるこのシダはオドリコカグマ(4倍体)とは別種となる可能性がありとりあえずイズイシカグマ(仮称)としておく。

荻ノ入川へ向かう途中に立ち寄る。以前、伊豆半島中央部天城山の山中、浄蓮の滝での観察会の時に群生地に出会う。周辺の森はシカによる食害が深刻であったが、この生育地は、人家にや道路で隔離された林(スギ植林地)であったため維持されていると思う。今後も生育し続けるために採集禁・写真撮影のみで維持されればよいと願います。

葉は黄緑色でイシカグマよりも薄く・柔らかく、羽片基部小羽片は羽状に分かれるがイシカグマよりも切れ込みが浅く、包膜は葉縁よりもやや内側につく。イシカグマは黄緑色~濃緑色、葉の質はやや硬く切れ込みが深い。フモトカグマは上下の羽片がもっと接近している。

①人家にや道路で隔離された林に生育するイズイシカグマ(仮称)オドリコカグマ

①②人家にや道路で隔離された林に群生するイズイシカグマ(仮称)オドリコカグマ

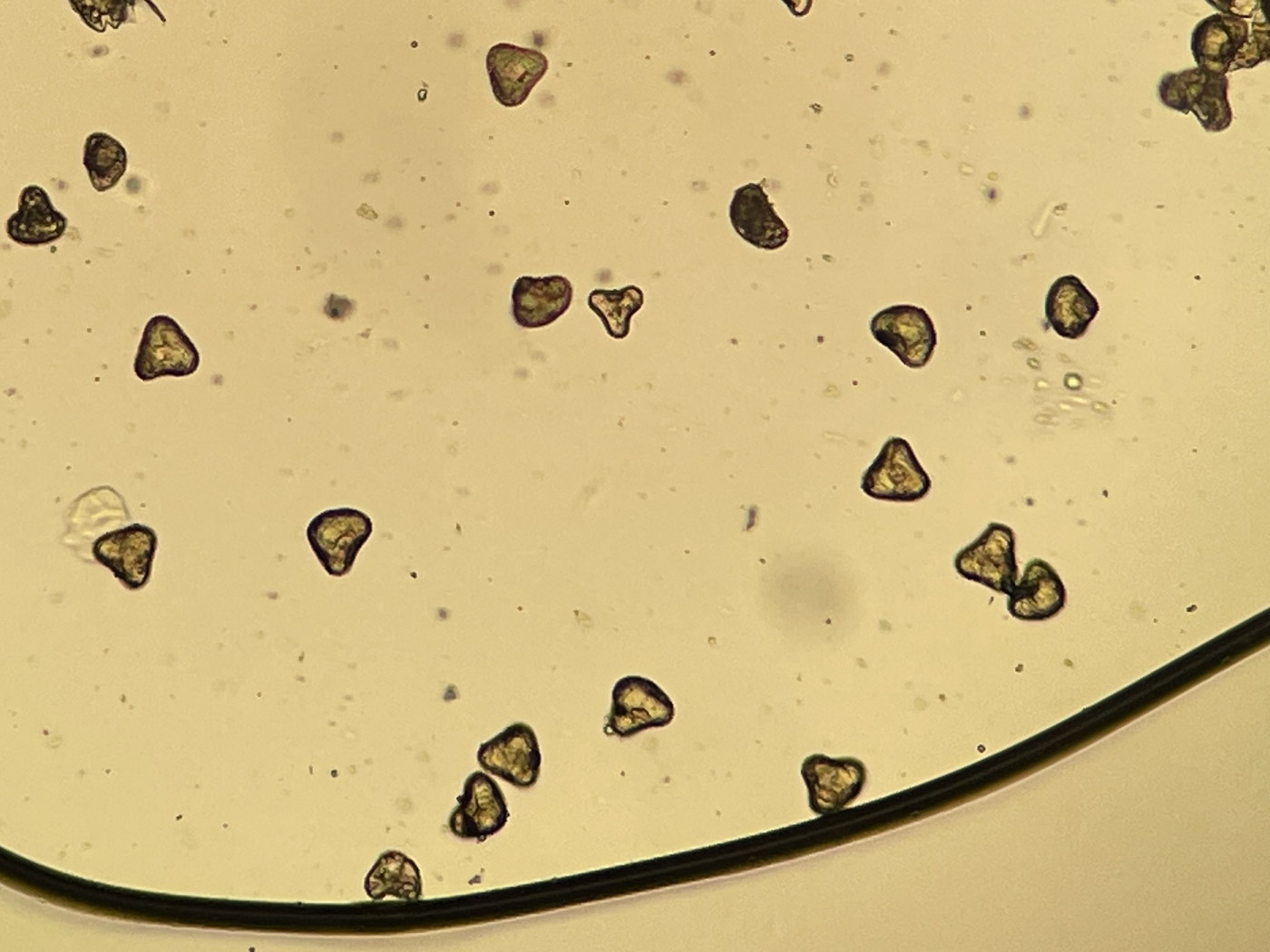

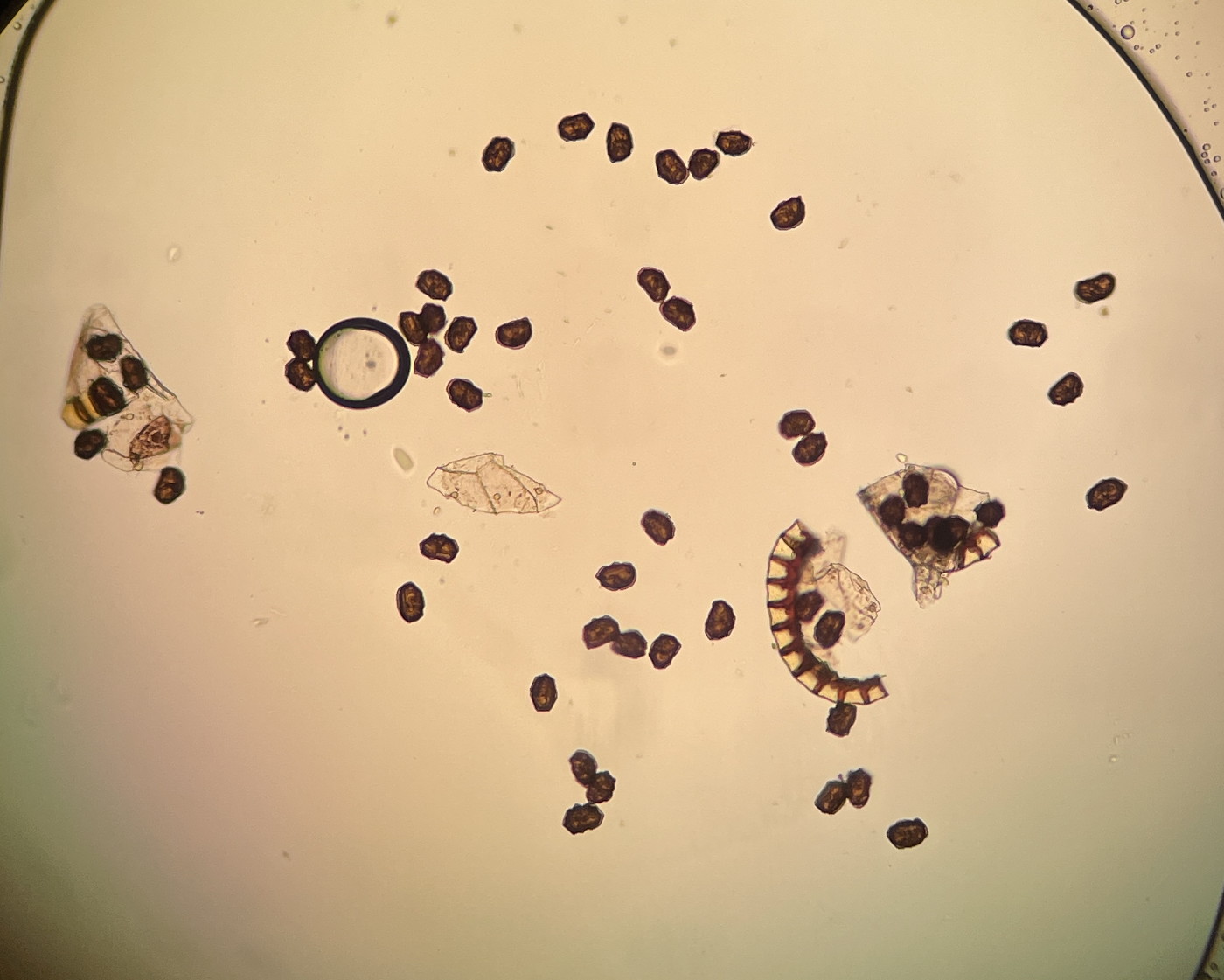

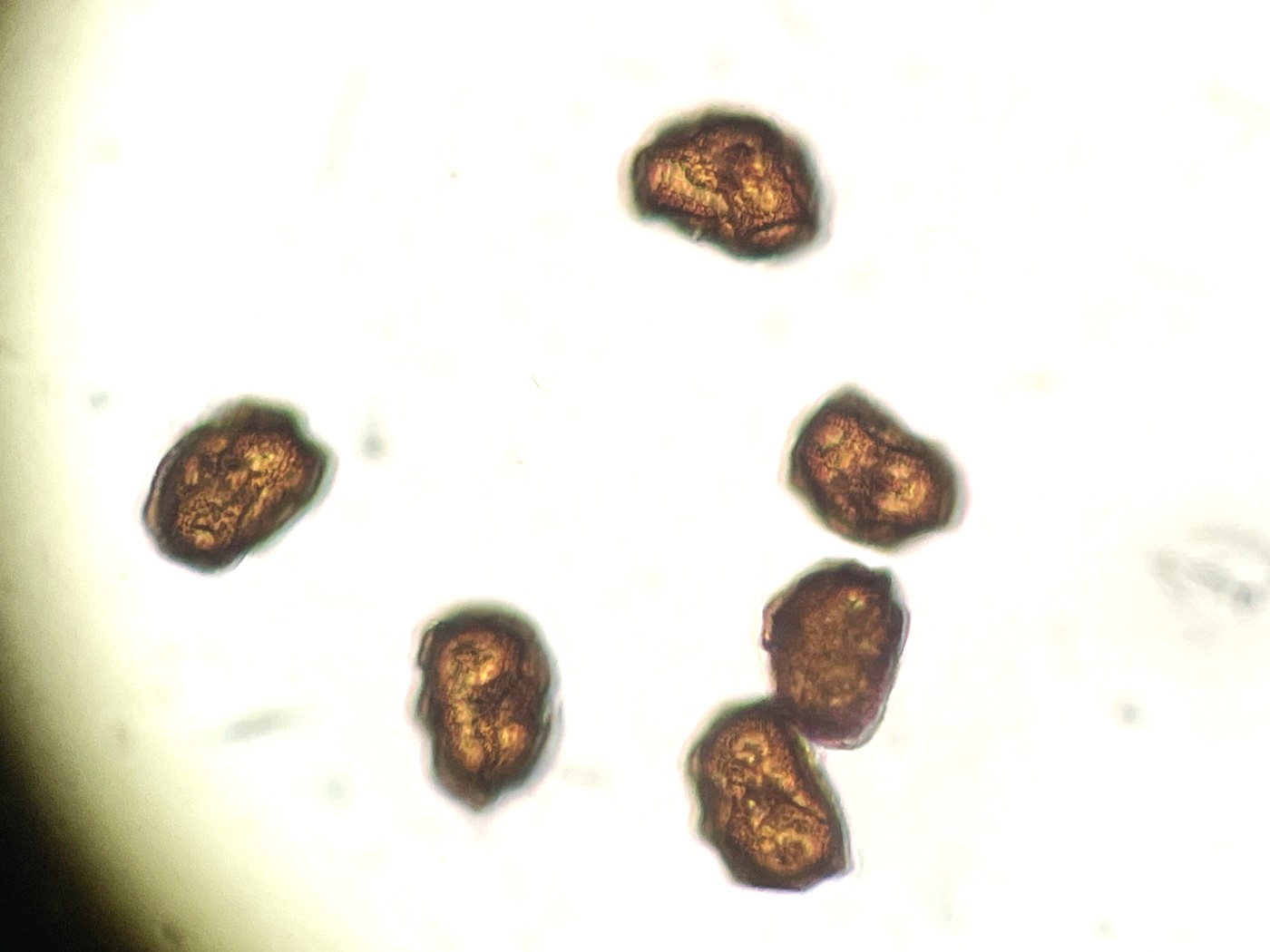

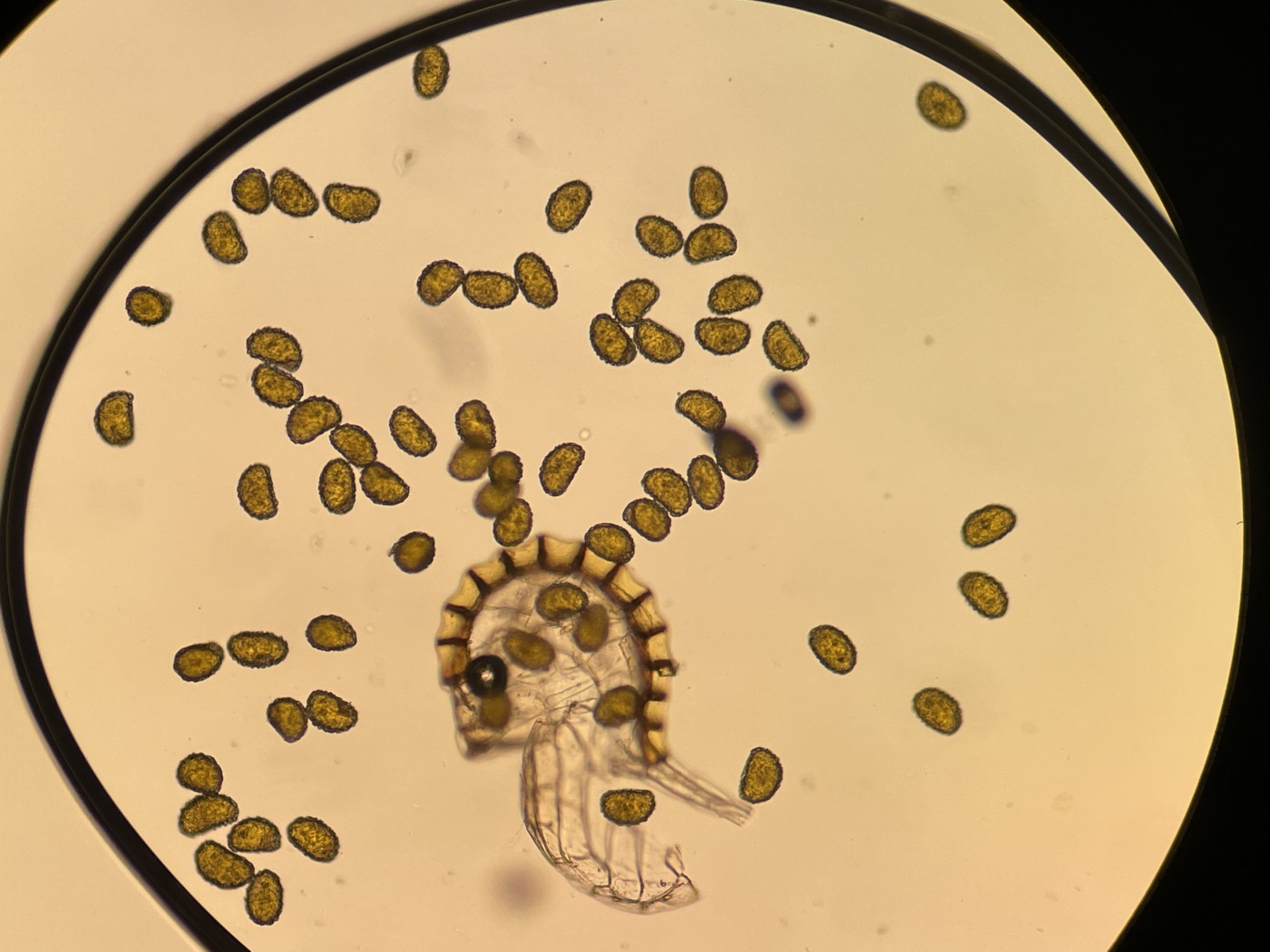

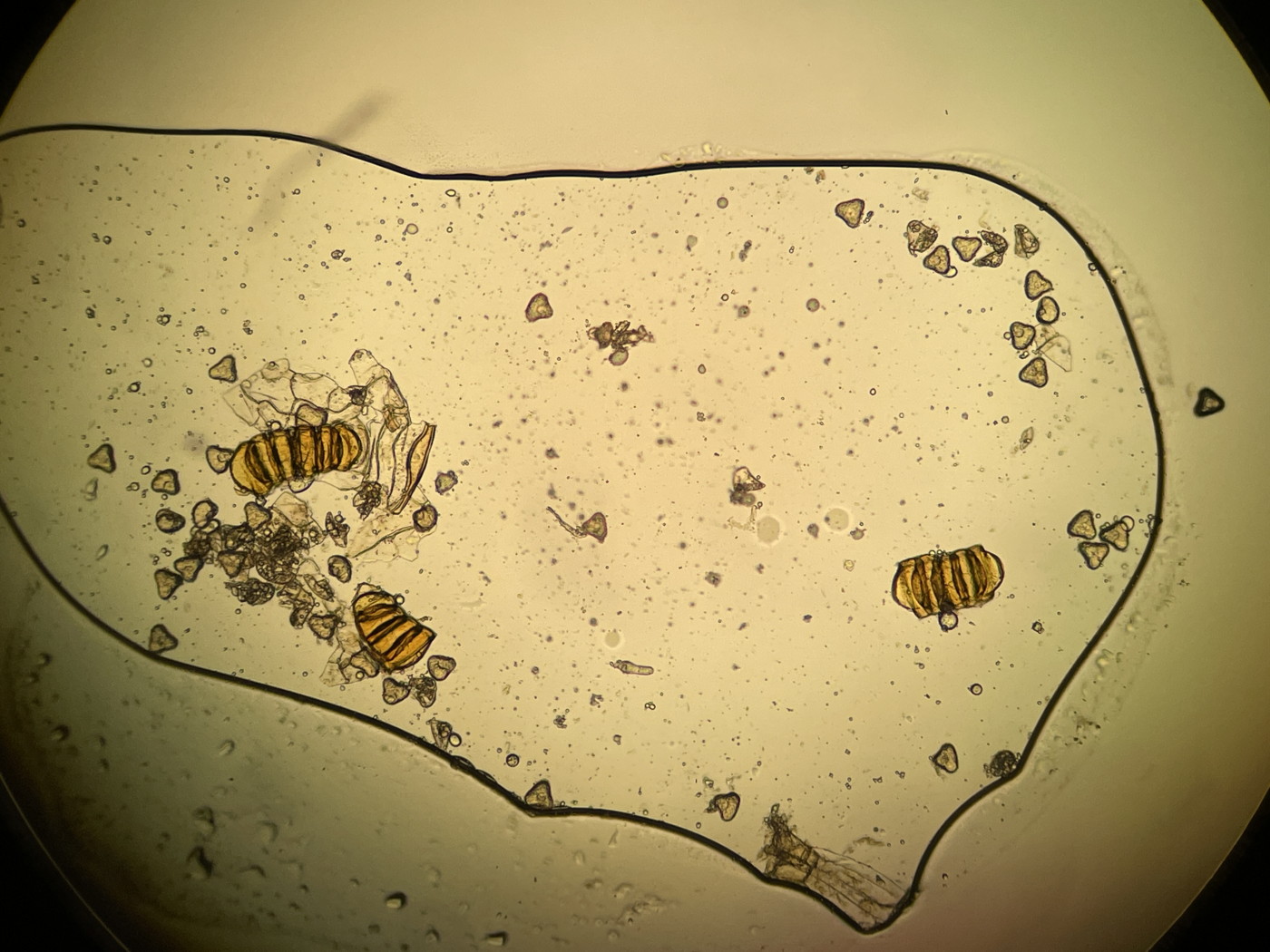

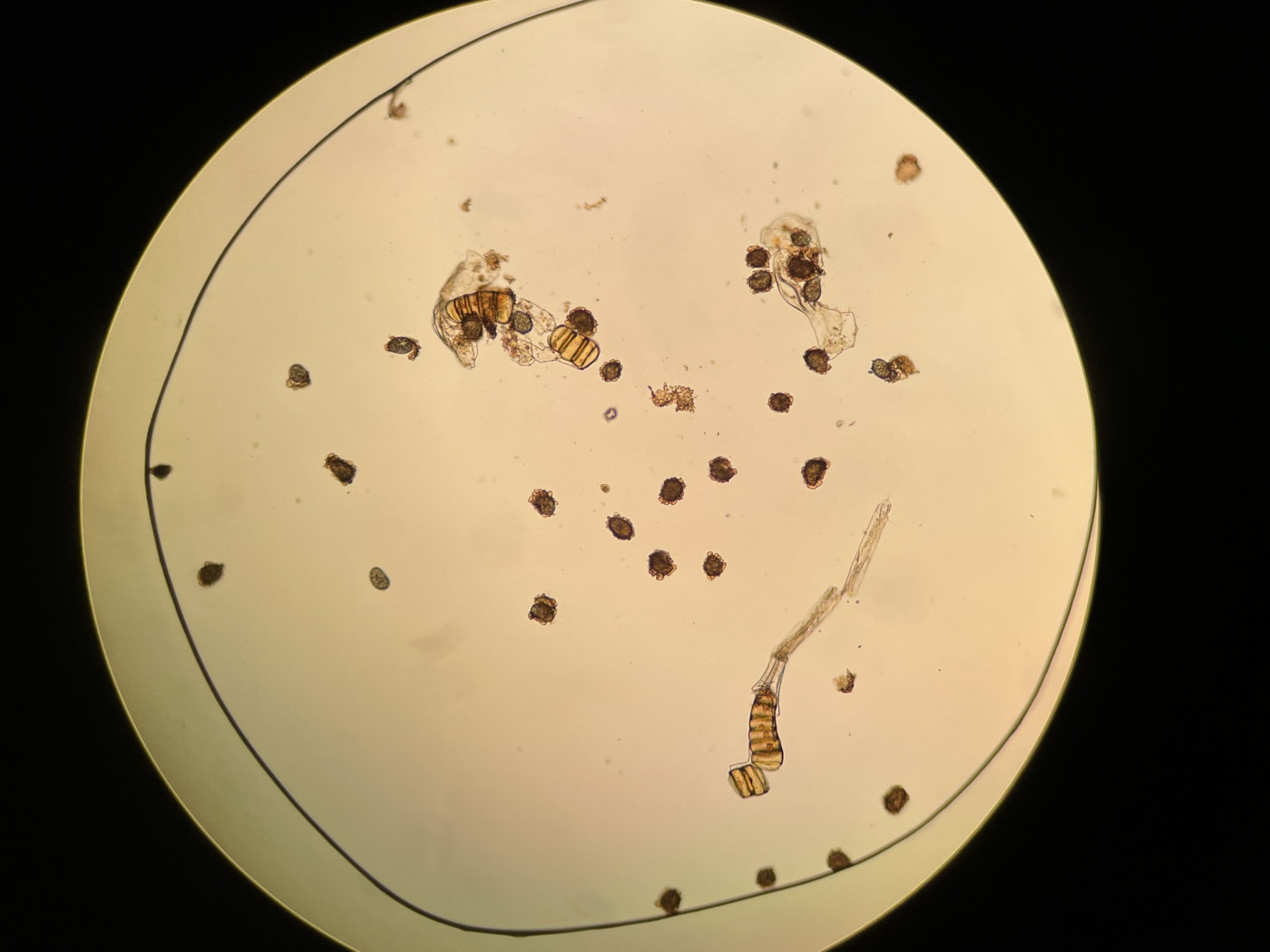

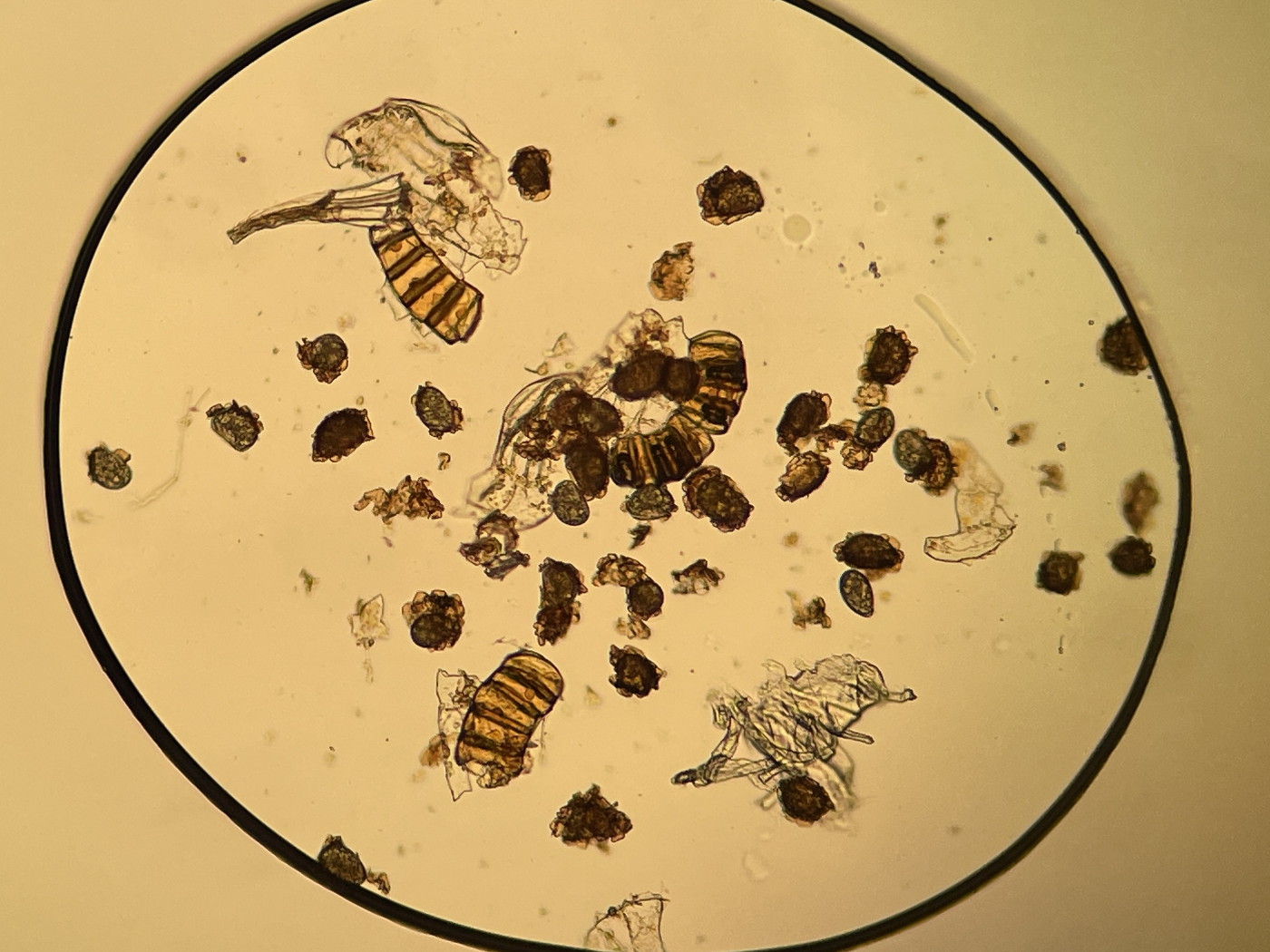

①②イズイシカグマ(仮称)オドリコカグマ、1つの胞子のうを壊したようす、胞子数・大きさ・形など正常

イヌシダ Sitobolium hirsuta

コバノイシカグマ科 イヌシダ属

オオバノハチジョウシダ Pteris terminalis

イノモトソウ科 イノモトソウ属

荻ノ入川本流沿いではほとんどがオオバノハチジョウシダであった。幼株には白い斑は入らない。

①渓流沿いの林に生育するオオバノハチジョウシダ

①渓流沿いの林に生育するオオバノハチジョウシダ

②オオバノハチジョウシダ、頂小羽片

イヌチャセンシダ Asplenium tripteropus

チャセンシダ科 チャセンシダ属

上部を樹冠に覆われたややウエットな崖や岩壁に生育していた。中軸に3つの翼がありチャセンシダと区別できる。

①岩が露出する崖に生育するイヌチャセンシダ

①岩が露出する崖に生育するイヌチャセンシダ

②イヌチャセンシダ、胞子のう群および中軸の背軸側に見られる翼

コタニワタリ Asplenium scolopendrium

チャセンシダ科 チャセンシダ属

川のそばの高い石組に生育。1株出会っただけである。

①川のそばの石組にイヌイワヘゴなどほかのシダと共に生育するコタニワタリ

①川のそばの石組にイヌイワヘゴなどほかのシダと共に生育するコタニワタリ

②コタニワタリ(石垣の下から撮影)

ヒノキシダ Asplenium prolongatum

チャセンシダ科 チャセンシダ属

針葉樹林内、大きな岩が積み重なったような崖に広範囲に群生していた。風通しの良い場所。

①積み重なった岩上に群生するヒノキシダ

アオガネシダ Asplenium wilfordii

チャセンシダ科 チャセンシダ属

ヒノキシダが群生する岩場の最上部に群生していた。風通しの良い場所。葉の大きさは50㎝に達する。雑種の可能性はないかと思い胞子を見たが有性生殖種と推定できた。

①積み重なった岩上にヒノキシダと共に群生するアオガネシダ

ホウビシダ Hymenasplenium hondoense

チャセンシダ科科 ホウビシダ属

滝の裏側や流れのそばのウエットな岩壁に生育。ナンゴクホウビシダのような羽片も見られたが胞子のう群を確認できなかった。

①滝の裏側、オーバーハングした岩壁に群生するホウビシダ

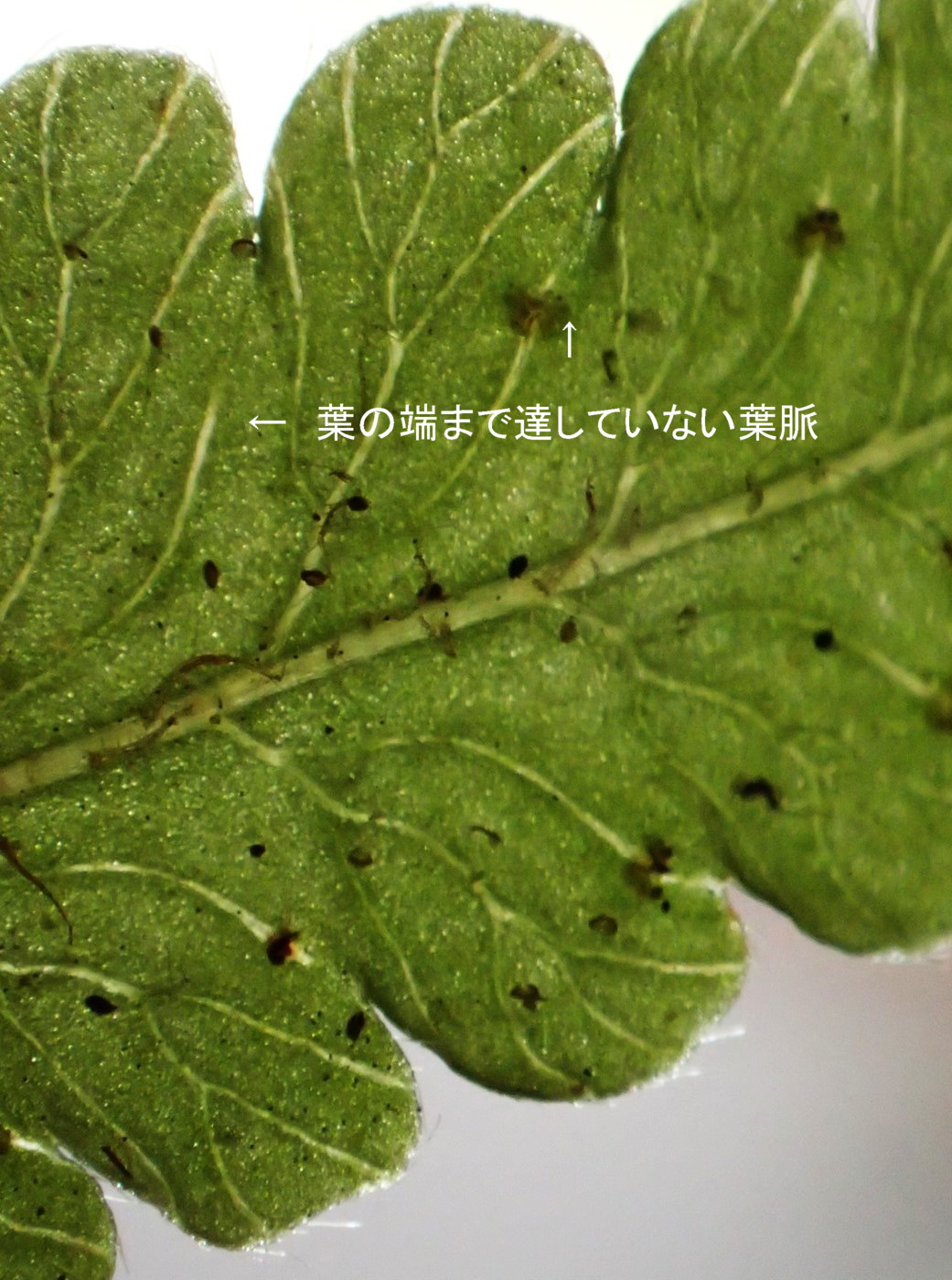

コゲジゲジシダ Phegopteris decursivepinnata

ヒメシダ科 ヒメシダ属

道端で普通に見かけるシダ。ほとんどの葉脈は辺縁に達していたが、胞子のう群に伸びる葉脈などは葉縁に達しないことがある。比較:オオゲジゲジシダ

①道端に生育するコゲジゲジシダ

メシダ属の仲間 Athyrium

メシダ科 メシダ属

ヒロハイヌワラビ、タニイヌワラビ、ホソバイヌワラビなどが見られた。ただシカによる食害なのか林床では小さな株が少し見られただけで、元気に育っているものは崖などに生育していた。

ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum

メシダ科 ノコギリシダ属

林内、高く切り立った崖面に生育していた。

①林内の高く切り立った崖面に生育するミヤマノコギリシダ

①林内の高く切り立った崖面に生育するミヤマノコギリシダ

②ミヤマノコギリシダ、胞子のう群

ヒカゲワラビ Diplazium chinense

メシダ科 ノコギリシダ属

明るい林縁の水辺に生育していた。1株しか出会っていない。

①水辺の林床に生育するヒカゲワラビ

オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum

メシダ科 ノコギリシダ属

支流の深い沢沿いの林床で点在して生育していた。個体数は多い。

①林床や川沿いのガレ場に生育するオニヒカゲワラビ

ヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ) Cyrtomium fortunei

オシダ科 ヤブソテツ属

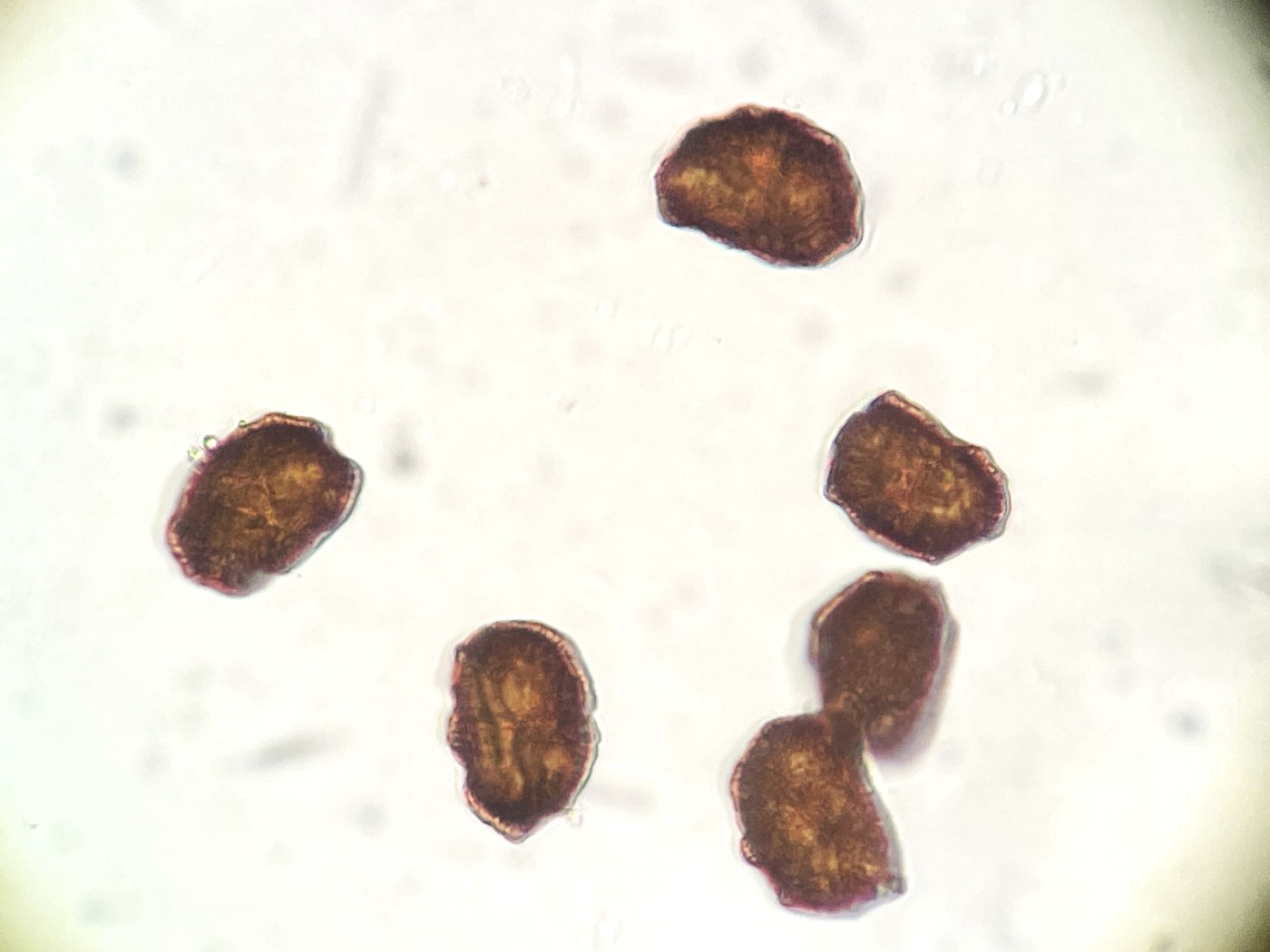

葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)。雑種の可能性はないかと思い胞子を観察したが、無融合生殖種であった。

①葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)

①葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、羽片

②葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、羽片の先

①葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、葉身先の羽片

②葉縁に鋸歯が目立つヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、葉身先の羽片裏側

①②ヤブソテツ(テリハヤマヤブソテツ)、1つの胞子のうを壊したようす

イワヘゴ Dryopteris atrata

オシダ科 オシダ属

川沿いの林床に生育。艶のある緑色。下部羽片は短縮。中軸の鱗片には鋸歯がある。

①川沿いの林床に生育するイワヘゴ

イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina

オシダ科 オシダ属

針葉樹林内の崖、大きな岩が積み重なった岩上に生育。イワヘゴに比べ、葉は大きいことが多く、下部羽片はそれほど短縮せず、葉面の艶は乏しく、中軸の鱗片は明るい黒褐色で鋸歯は弱い。

①針葉樹林内、大きな岩が積み重なった崖に生育するイヌイワヘゴ

ノキシノブ Lepisorus thunbergianus

ウラボシ科 ノキシノブ属

渓流に架かる橋の側面に生育。

①渓流に架かる橋の側面に生育するノキシノブ

①ノキシノブ、胞子や根茎の鱗片を観察した株

①ノキシノブ、根茎からの葉の出方

①ノキシノブ、胞子や根茎の鱗片を観察した株

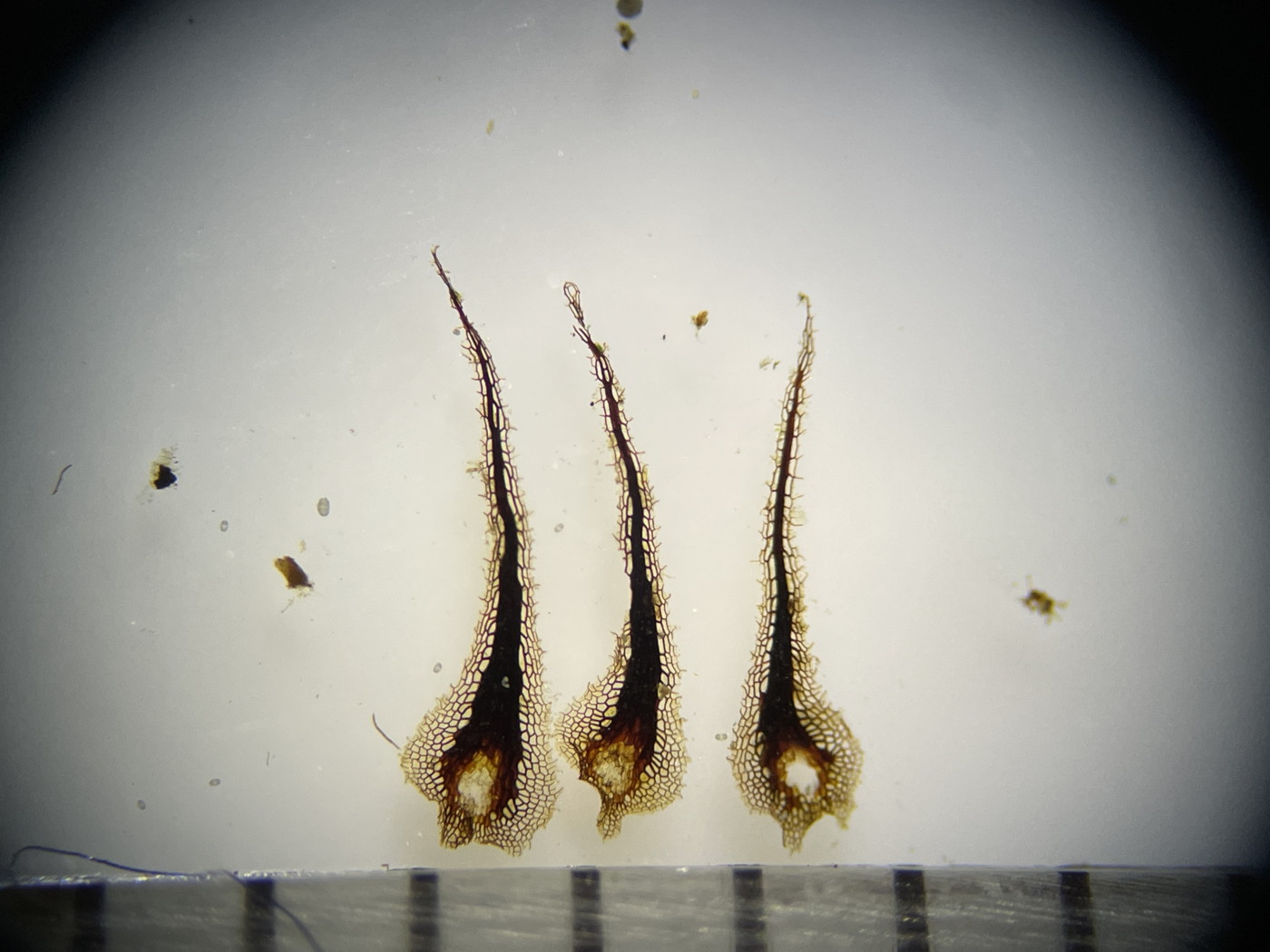

フジノキシノブ Lepisorus kuratae

ウラボシ科 ノキシノブ属

川沿いのサクラの幹に着生する。葉の幅が広く、艶が乏しい。根茎の鱗片は中央が栗褐色・辺縁に鋸歯がある基部が膨らんだ披針形である。ノキシノブと比較すると、フジノキシノブは①葉の長さに比べ幅が広く艶が乏しい。②根茎鱗片基部の膨らみは大きくその部分の鋸歯が発達する。

生育環境にもよるが普段は多少萎れた姿で、葉の薄さ・柔らかさがわかる。葉の色は白っぽい緑色で光沢はないが、雨の後などは、植物体が水分を吸収するため葉は厚みを増しノキシノブと同様な厚みをもつ姿に変わる。色も緑色が増し、艶も見られる場合もある。

①川沿いのサクラの幹に着生するフジノキシノブ

①川沿いのサクラの幹に着生するフジノキシノブ

②フジノキシノブ、根茎からの葉のつけ方

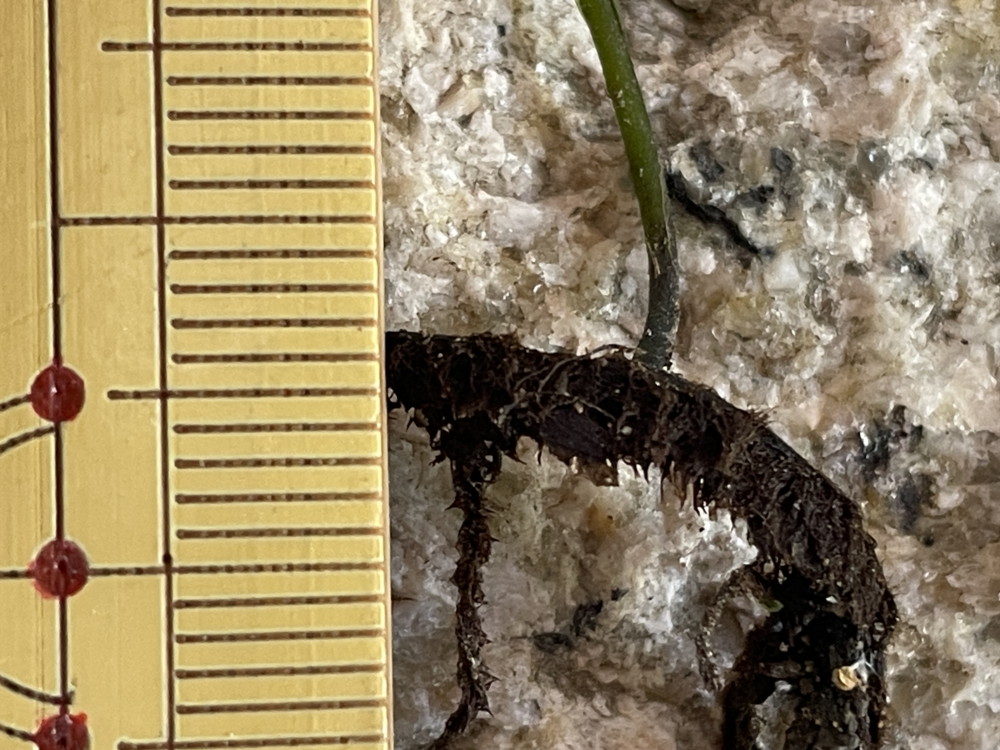

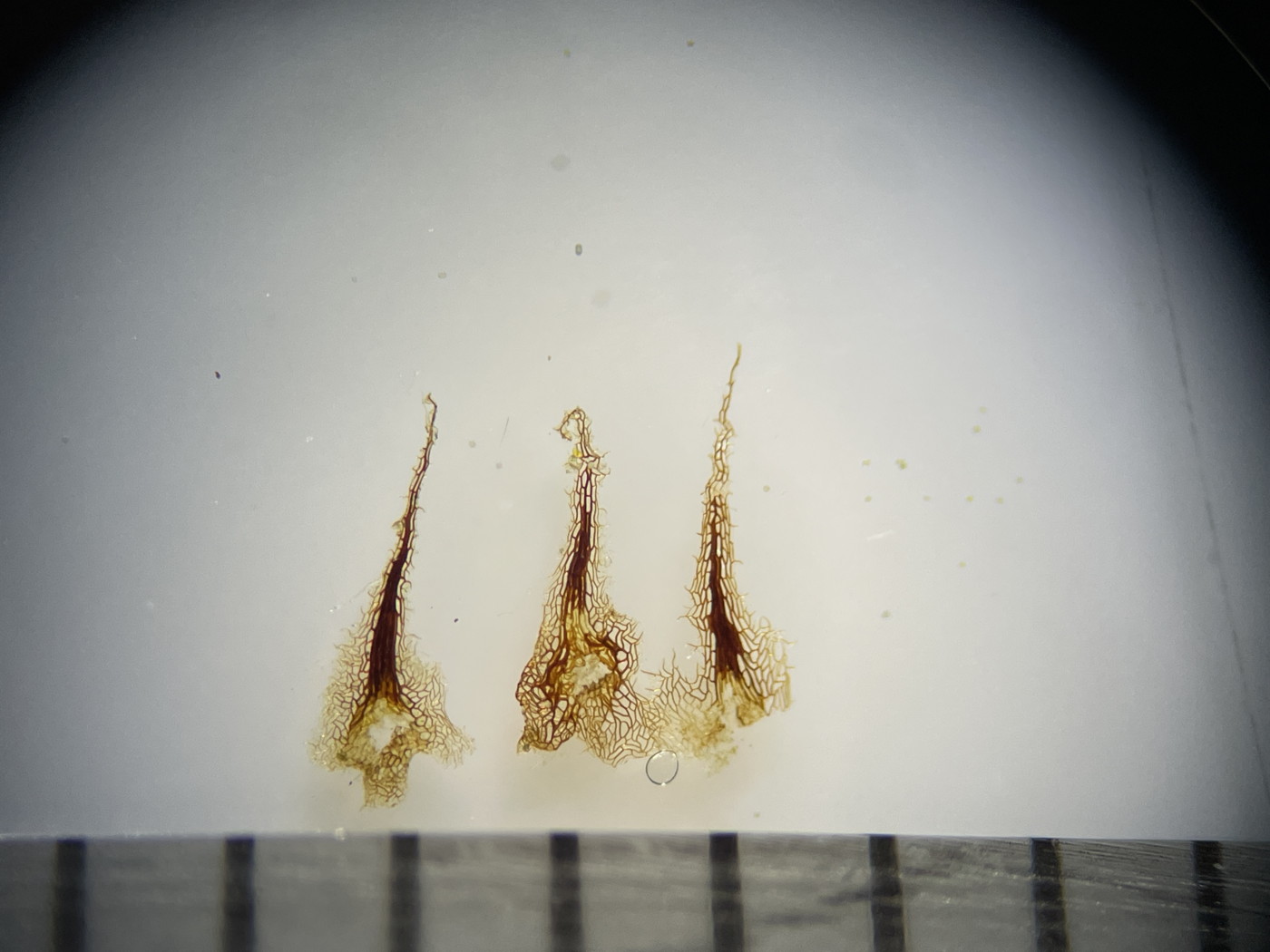

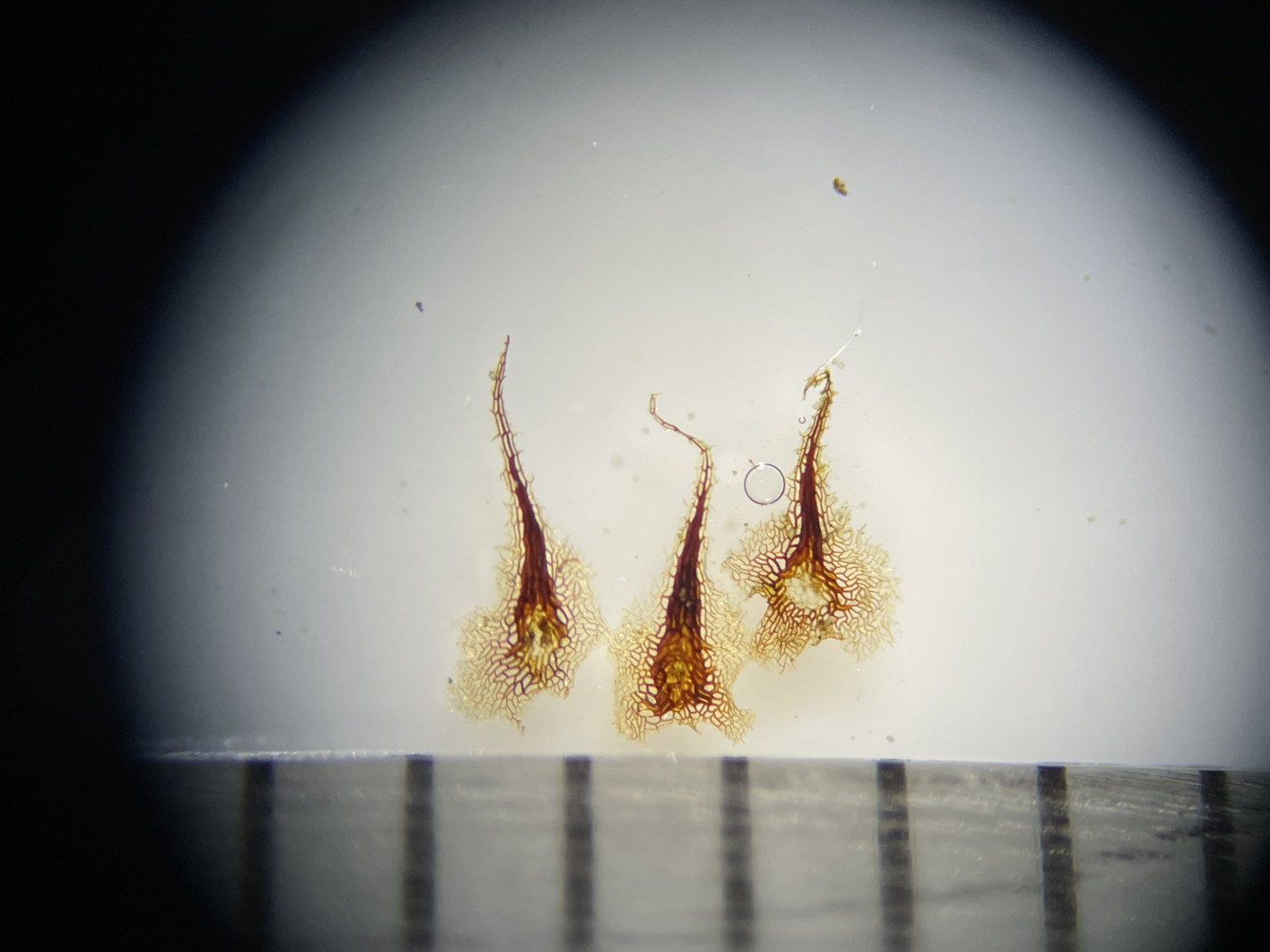

①②フジノキシノブ、根茎の鱗片(スケールの1目盛りは1mm)

ヤノネシダ Lepisorus buergerianus

ウラボシ科 ノキシノブ属 [#h48998b0]

川沿いの歩道の縁石上に生育。

①川沿いの歩道の縁石上に生育するヤノネシダ

イワヤナギシダ Loxogramme salicifolia

ウラボシ科 サジラン属

渓流沿いに生育する照葉樹の大木の樹幹に群生していた。

①渓流沿いに生育する照葉樹の大木の樹幹に群生するイワヤナギシダ

①渓流沿いに生育する照葉樹の大木の樹幹に群生するイワヤナギシダ

②イワヤナギシダ、葉柄基部