筏場・地蔵堂周辺でシダを観察しました。周辺の集落はワサビ農家が多いのでしょうか。周辺の川沿いにはワサビ田が広がり、集落も潤った空気に包まれ、どの家でもアマギシャクナゲが美しい花を咲かせていました。アズマシャクナゲの品種ですが潤った空気の中で咲くアマギシャクナゲは特に美しく感じました。開花しているあいだ中、濃い紅色の蕾と開花した白い花のコントラストが美しく,名花でした。残念なのはワサビ田に入ることができなかったことです。ワサビ田の周りの石組みは独特の環境で、面白いシダが生育している可能性があると思います。

今回の観察会では、胞子のようすを確認しなければならないものが多く、とりあえずイノデの胞子が熟す頃、再訪したいと思っています。

①民家の納屋裏で花を咲かせるアマギシャクナゲ

ハナヤスリのなかま

コヒロハハナヤスリ Ophioglossum petiolatum

ハナヤスリ科 ハナヤスリ属

林内に農道沿いに開けたよく刈り込まれたハイゴケの仲間が茂る道沿いの短い丈の草地に生育していました。個体数は多く生育。コハナヤスリの可能性もある。

①林内の開けた苔むした農道沿いに生育するコヒロハハナヤスリ

③胞子葉をつけたコヒロハハナヤスリ

④コヒロハハナヤスリ、葉面

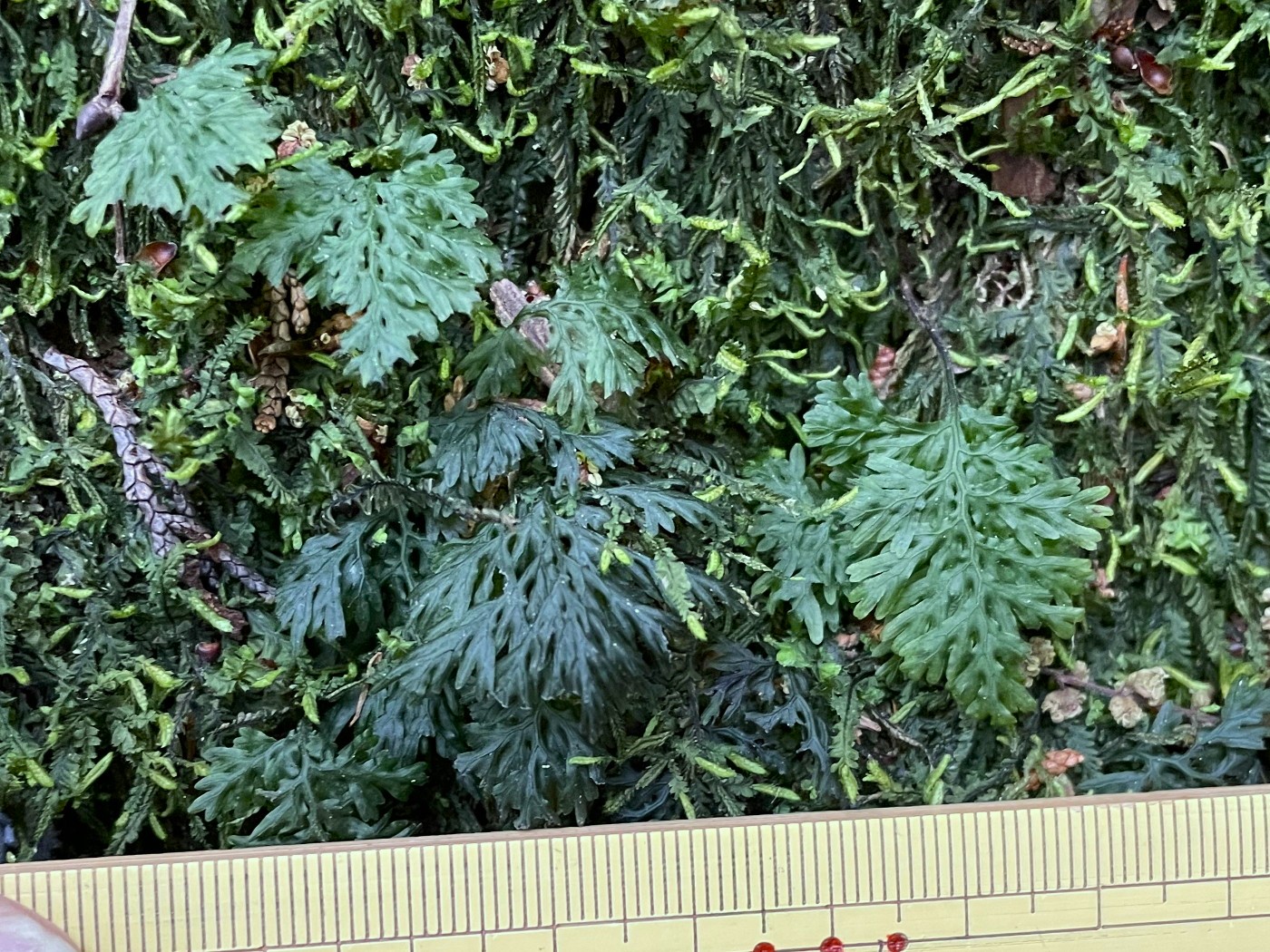

コケシノブのなかま

ウエットな空気に包まれた岩場・岩壁ではコウヤコケシノブ、ハイホラゴケ、また、冷涼な気候(高地性)を好むコケシノブや暖地性のオオハイホラゴケ・セイタカホラゴケが生育していた。

コケシノブ Hymenophyllum wrightii

コケシノブ科 コケシノブ属

ウエットな空気に包まれた風通しの良い高く切り立った岩壁に群生していた。葉は1~2回羽状に分かれる。羽片は中軸に鋭角的な角度でつき裂片の先は円頭。中軸羽軸は黒褐色。包膜は二枚貝状。

コケシノブとオオハイホラゴケの両者の生育場所は非常に近く、コケシノブは、空中の湿度や風通し、夏場の気温などの条件が整えば標高が低くても生育できることを物語っている。

岩壁に群生するコケシノブ

ウエットな空気に包まれた風通しの良い岩壁に群生するコケシノブ

③羽片は中軸に鋭角的な角度でつくコケシノブ

④コケシノブ、包膜

アオホラゴケ Crepidomanes latealatum

コケシノブ科 アオホラゴケ属

渓谷の上部のそれほどウエットではない林内の岩上にコケ類と共に生育していた。

林内の岩上にコケ類と共に生育するアオホラゴ

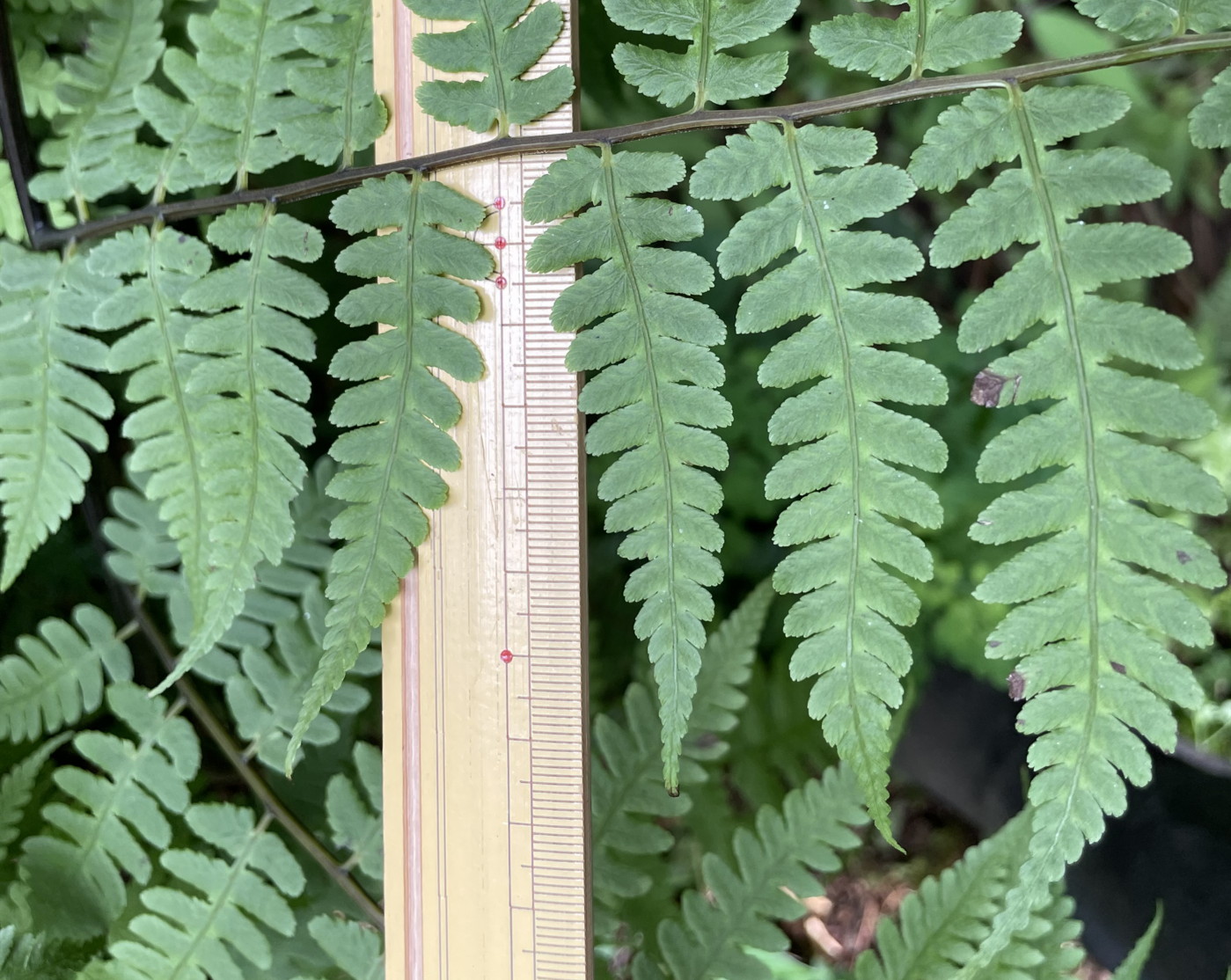

オオハイホラゴケ Vandenboschia striata

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

流れのそばのオーバーハングした岩壁の下の岩屑が堆積した場所や岩棚にオオハイホラゴケが群生していました。非常にウエットな空気に包まれた環境でした。胞子はまだ調べていません。機会を見つけてまた調べてみたいと思います。葉の長さは35㎝程度。幅は8~10cm。

②③オオハイホラゴケ、葉身。

①非常にウエットな空気に包まれた岩壁に生育するオオハイホラゴケ

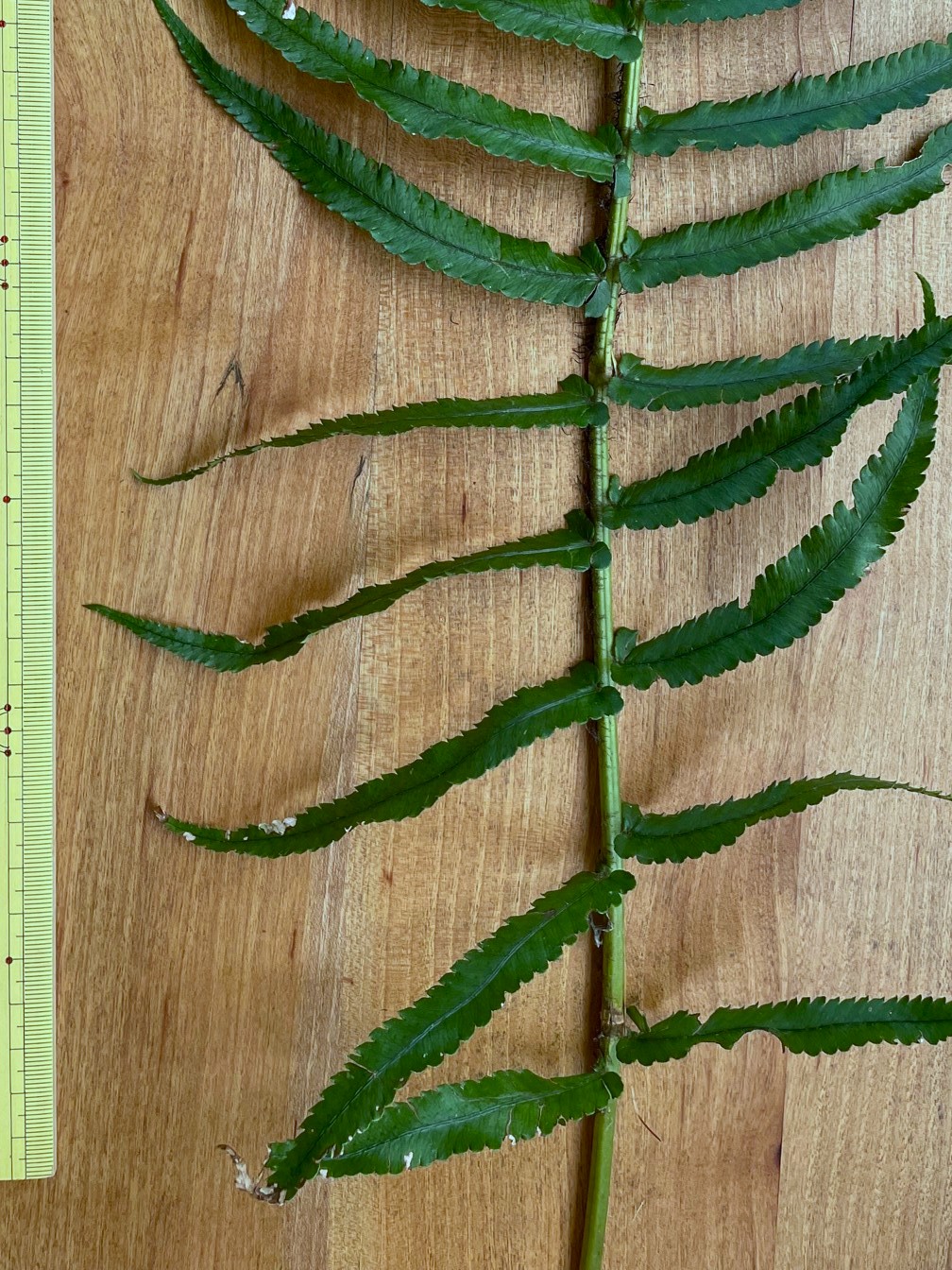

イズハイホラゴケ Vandenboschia orientalis

コケシノブ科 ハイホラゴケ属

※観察会では葉身の細長い外部形態からハイホラゴケとオオハイホラゴケの雑種であるセイタカホラゴケとしましたが、2023年7月14日再訪時、標本を採取し胞子を観察したところ、完全な形の胞子が60個程度観察され有性生殖種であると判断でき、細長い外部形態から有性生殖種のイズハイホラゴケに訂正します。

ハイホラゴケとオオハイホラゴケの雑種と推定される。大形の細長いハイホラゴケの仲間。林内の水が滴る傾斜のきつい岩屑地に群生する。葉の長さは25㎝程度。幅は狭く5cm程度。

①林内の水が滴る傾斜のきつい岩屑地に群生するイズハイホラゴケセイタカホラゴケ

コタニワタリ Asplenium scolopendrium

チャセンシダ科 チャセンシダ属

川沿いの林内の崖や石組みに点在して生育。個体数は30株以上。葉の大きさな50㎝(葉柄20㎝程度、葉身30㎝程度)程度

川沿いの林内の崖に生育するコタニワタリ

①川沿いの林内の石組みに生育するコタニワタリ

②コタニワタリ、胞子のう群

イブキシダ Pseudocyclosorus esquirolii

ヒメシダ科 イブキシダ属

近くの渓流から流れ込む林縁の人家の周辺の側溝に生育。小羽片の先は鋭頭。

①林縁の人家の周辺の側溝に生育するイブキシダ

メシダのなかま

イヌワラビ、ヤマイヌワラビ、ヒロハイヌワラビ、カラクサイヌワラビ、ホソバイヌワラビ、タニイヌワラビなどが見られた。

ホソバイヌワラビ Athyrium iseanum

メシダ科 メシダ属

薄暗い林床で明るい淡鮮緑色の葉を広げていた。

薄暗い林床で明るい淡鮮緑色の葉を広げるホソバイヌワラビ

タニイヌワラビ Athyrium otophorum

メシダ科 メシダ属

ウエットな空気に包まれた林床で白い新芽を展開していた。

ウエットな空気に包まれた林床で若葉を展開するタニイヌワラビ

ヒロハイヌワラビ Athyrium wardii

メシダ科 メシダ属

林床で時々出会いました。

林内で時々見かけたヒロハイヌワラビ

カラクサイヌワラビ Athyrium clivicola

メシダ科 メシダ属

川沿いのウエットなスギ林床に生育していた。写真の映りが悪いのでヤマイヌワラビかもしれない。

①川沿いのウエットなスギ林床に生育するカラクサイヌワラビ

シケチシダのなかま

渓流沿いの林床にはシケチシダやハコネシケチシダが生育する。

シケチシダ Athyrium decurrentialatum

メシダ科 メシダ属

切れ込みの浅い無毛型のハコネシケチシダ(イッポンワラビ×シケチシダ) Athyrium crenulatoserrulatum × A. decurrentialatum

メシダ科 メシダ属

1つのやや平坦な広いスギ植林を中心とした林床に半径2~3mの範囲に50~70枚の葉をまとまって立ち上げスポット状に数か所に亘り生育。同じ林内にシケチシダは普通に生えているが、スポット状にまとまって生える切れ込みの浅い無毛型のハコネシケチシダの群生とは混生していない。

葉の大きさは葉の大きさは70cm程度(葉柄は30~40㎝・葉身は40~50㎝前後)、葉身下部は3回羽状中~浅裂、葉身上部は2回羽状複葉に分かれる。裏側羽軸・小羽軸上は無毛。

観察会では、林床内にスポット状に大量に群生する姿や羽片の幅・小羽片の切れ込みのようすからハコネシケチシダと紹介したが、羽軸や小羽軸裏側は無毛なので幅の広いハコネシケチシダ似のシケチシダの可能性もあると考えられる。

箱根(雑種)や奥多摩(雑種)で観察される大形・小羽片が深く切れ込む(深裂する)ハコネシケチシダに比べると、幅の広い葉だけで群生している点は似ているが、やや小形であること・小羽片の切れ込みが浅いことが異なる。青梅(有性生殖種)で見られるハコネシケチシダ似のシダに比べると(シケチシダと混ざって生育し、1つの株からハコネシケチシダ的な葉とシケチシダ的な葉をつけるなど)群生の仕方は異なるが、やや小形である点や小羽片の切れ込みが浅いこと、羽軸や小羽軸が無毛な点は同じである。あらためて胞子のようすを観察する必要がある。

⑤⑥スギ林床に多くの葉を立ち上げるようにまとまって群生させている切れ込みの浅い無毛型のハコネシケチシダ

⑦⑧切れ込みの浅い無毛型のハコネシケチシダ、胞子のう群。羽軸・小羽軸は無毛

シケシダのなかま

シケシダ、フモトシケシダ、ハクモウイノデ、セイタカシケシダ、ムクゲシケシダなどが見られた。

ハクモウイノデ Deparia pycnosora var. albosquamata

メシダ科 シケシダ属

渓流のそばの岩場に生育。

渓流のそばの岩場に生育に生育するハクモウイノデ

ムクゲシケシダ Deparia kiusiana

メシダ科 シケシダ属

冷涼な環境を好むムクゲシケシダが生育。シケシダの仲間は胞子をつけた葉を出すのが遅くまだ出ていなかった。ムクゲシケシダの栄養葉は地面に葉を広げ、胞子をつけた葉は高く立ち上がる。裂片の先はハサミで切りそろえられたように平らである。

ウエットな沢のそばの群生するムクゲシケシダ

ノコギリシダDipraziumのなかま

ノコギリシダや小羽片が尖る大形のキヨタキシダ雑種か、シロヤマシダ、オニヒカゲワラビ、小羽片の裂片が独立するディプラジウムのなかまなどが見られた。

ノコギリシダ Diplazium wichurae

メシダ科 ノコギリシダ属

沢沿いのそばに群生していた。

沢沿いのそばに群生するノコギリシダ

トガリバキヨタキシダ(仮称)

メシダ科 ノコギリシダ属

林内の道沿いの崖に生育。葉身の大きく、50㎝以上。小羽片の先端は細長く伸びて鋭頭。包膜は裂片基部では非常に長く、上部では短くなる。

①トガリバキヨタキシダ(仮称)

②トガリバキヨタキシダ(仮称)、最下羽片

③トガリバキヨタキシダ(仮称)、小羽片

シロヤマシダ Diplazium hachijoense

メシダ科 ノコギリシダ属

スギ林内に群生、林内に生育する照葉樹下では常緑性であったが周辺では枯れている株も見られた。最上部をスギ・上部を照葉樹と2重に覆われていたため枯れずに生育していたのであろうか、あるいは伊豆半島では常緑なのであろうか。

林内に生育する常緑性のシロヤマシダ

オニヒカゲワラビ Diplazium nipponicum

メシダ科 ノコギリシダ属

林内の切り立った風化した崖の下の岩屑類が堆積した急斜面に生育。

①林内の切り立った風化した崖の下の岩屑類が堆積した急斜面に生育するオニヒカゲワラビ

オニヒカゲワラビオニヒカゲワラビか不明なDiprazium Diplazium nipponicum

メシダ科 ノコギリシダ属

観察時、この株はまだ葉を展開している途中でオニヒカゲワラビかどうかよくわからなかった。7月の再訪時オニヒカゲワラビであることが確認できた。

オニヒカゲワラビオニヒカゲワラビか不明なDiprazium

③オニヒカゲワラビオニヒカゲワラビか不明なDiprazium、葉柄基部の鱗片

④オニヒカゲワラビオニヒカゲワラビか不明なDiprazium、小羽片

7月14日のようす

⑤⑥群生するオニヒカゲワラビ

⑨オニヒカゲワラビ、包膜

⑩オニヒカゲワラビ、胞子のう群

ヤブソテツのなかま

ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ、テリハヤマヤブソテツ)、テリハヤブソテツ、ナガバヤブソテツ、ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)、羽片が鋭く長いナガバヤブソテツ似のシダ、ヒロハヤブソテツなどが見られた。良い季節に再訪し胞子のようすを観察してみたい。

ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ) ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)Cyrtomium fortunei var. clivicola

オシダ科 ヤブソテツ属

※胞子を観察しようと再訪いたしました。ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)でした。羽片には耳垂があり幅のある羽片をつけていました。訂正いたします。今回も胞子は観察できませんでした。

山際の農道の脇、ワサビ田に流れ込む清流のそばに生育。ナガバヤブソテツとテリハヤブソテツの雑種と推定される。葉の大きさは50~60㎝、葉の質はやや厚みがあり光沢がある。下部の羽片は基部は心形で中軸に纏わりつくようにつき、葉身中~上部の羽片では基部は切形となる。改めて胞子のようすを観察してみたい。

テリハヤブソテツに似ているところ:①羽片基部はゆるい円形~切形。下~中部の羽片には耳垂が無く上部の羽片にわずかに耳垂が認められる程度。

ナガバヤブソテツに似ているところ:①葉に厚みと光沢がある。

①ワサビ田に流れ込む清流のそばに生育するヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)

①ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)、葉身下部

①ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)、葉身上部

①ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)、葉身下部

①ヤブソテツ(ツヤナシヤマヤブソテツ)ナガバヤブソテツモドキ(ナガバヤブソテツ×テリハヤブソテツ)、葉身上部

羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか

オシダ科 ヤブソテツ属

林内の沢沿いに設けられた石組みに生育。葉の質はやや厚みがあり・光沢あり・辺縁には鋸歯は見られない。羽片の基部は楔形。頂羽片あり。周辺では一般的なナガバヤブソテツも見られた。雑種の可能性もある。

羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、葉身

①羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、葉身上部

②羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、葉身上部の羽片

①羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、葉身上部

②羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、葉身上部の羽片

①羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、胞子のう群

②羽片がシャープに尖るナガバヤブソテツあるいはナガバヤブソテツ×イズヤブソテツか、包膜

ヒロハヤブソテツ Cyrtomium macrophyllum

オシダ科 ヤブソテツ属

清流沿いのウエットな空気に包まれた岩場に生育。

清流沿いのウエットな空気に包まれた岩場に生育するヒロハヤブソテツ

イノデのなかま

イノデ、アイアスカイノデ、イノデモドキ、サイゴクイノデ、カタイノデ、ツヤナシイノデ、3回羽状に分かれるヒメカナワラビ、ツヤナシフナコシイノデ(ツヤナシイノデ×イノデ)葉身先が尾状に伸びるサイゴクイノデの雑種か、などが見られた。

イノデ Polystichum polyblepharum

あるいはツヤナシフナコシイノデ (ツヤナシイノデ×イノデ)Polystichum ovatopaleaceum var. ovatopaleaceum × P. polyblepharum

オシダ科 イノデ属

※2023年7月14日再度観察する。1つの葉は胞子が飛ばず胞子のうが固まっていて、それ以外の葉は胞子は飛んでいた。

イノデあるいは雑種のツヤナシフナコシイノデ (ツヤナシイノデ×イノデ)と推定される。周辺の林にはツヤナシイノデとイノデが生育していた。ワサビ田周辺のスギ林内に生育。外観は葉の色の濃いツヤナシイノデに似る。成長した葉身はやや低めに葉を広げていた。葉は鮮緑色。光沢がある。同定の決め手となるのは葉柄の鱗片で、辺縁に細かい鋸歯のある大きく丸い鱗片が混ざる。中軸にも幅の広い卵状披針形の鱗片がつく。胞子のう群は弾けず、葉身下部ではやや辺縁寄り、葉身上部では中間につく。

ワサビ田周辺のスギ林に低く葉を広げるイノデあるいはツヤナシフナコシイノデ

①イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、葉身

②イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、葉柄

④イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、中軸の鱗片

⑤イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、葉柄の鱗片に混ざる辺縁に細かい鋸歯のある大きく丸い鱗片

⑥イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、羽片

⑦イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、昨年の胞子のう群

⑧イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、葉身下部の胞子のう群

⑨イノデあるいはツヤナシフナコシイノデ、葉身上部の胞子のう群

サイゴクイノデ(葉身スリム暗緑色・先端尾状) Polystichum polyblepharum

オシダ科 イノデ属

葉は艶のない暗い緑色、先端に向けて徐々に細くなり尾状に伸びる。周辺で見られた一般的なサイゴクイノデの葉は先端でやや急に短縮することが多く、色も比較的明るい艶のない白緑色であった。胞子のう群や胞子のようすを観察してみないとわからないが興味深い個体である。なお、展開したて若葉のうちの1枚の先端は2叉していた。

①林内に生育する細長いサイゴクイノデあるいはその雑種

ヒメカナワラビ Polystichum tsus-simense

オシダ科 イノデ属

渓流沿い、ウエットな空気に包まれた谷の岩場に生育。大形で葉身だけで40㎝程度。基部の小羽片は3回羽状に分かれる。

①ウエットな空気に包まれた谷の岩場に生育するメカナワラビ

②ヒメカナワラビ、羽片

③ヒメカナワラビ、胞子のう群

オシダ属のなかま

イワヘゴ、イヌイワヘゴ、オオクジャクシダ、ベニシダ、キノクニベニシダ、ミドリベニシダ、ナガバノイタチシダ、ミヤマイタチシダ、ホオノカワシダなどが見られました。

イワヘゴ Dryopteris atrata

オシダ科 オシダ属

川沿いの薄暗いスギ林林床に生育。葉の大きさは40~60㎝。

標本2

①夏緑広葉樹林床に生育するイワヘゴ

③イワヘゴ、葉身下部

④イワヘゴ、葉身上部

標本1

①スギ林床に生育するイワヘ

②イワヘゴ、中軸下部の鱗片

イヌイワヘゴ Dryopteris cycadina

オシダ科 オシダ属

川沿いの林縁のやや明るい石組みに生育。イワヘゴに比べて①中軸の鱗片は細長く辺縁の突起は小さい。②葉身は大きく70~100㎝、③羽片数が多い。④葉身下部では羽片と羽片の間隔が広く羽片の幅1~2枚分開く。⑤葉面は暗灰緑色マットな質感。⑥脈に沿ってほとんど窪まず平面的。⑦イワヘゴに比べ最下羽片はほとんど短縮しない。⑧イワヘゴの羽片は葉身の先まで直線的につくがイヌイワヘゴの葉身の先の羽片は鎌曲する。

①川沿いの林縁のやや明るい石組みに生育するイヌイワヘゴ

オオクジャクシダ Dryopteris dickinsii

オシダ科 オシダ属

川沿いの林床に生育。スギ林の樹冠に覆われ薄暗い環境。葉柄下部の鱗片は明るい褐色。羽片の表面は葉脈の沿って窪む。胞子のう群は羽片の辺縁寄りにつける。

①川沿いのスギ林床に生育するオオクジャクシ

③オオクジャクシダ、葉柄

④オオクジャクシダ、葉柄基部の鱗片

キノクニベニシダ Dryopteris kinokuniensis

オシダ科 オシダ属

ベニシダとは異なる色合いの新芽を伸ばしていた。

①川沿いのスギ林床に生育するキノクニベニシダ

②キノクニベニシダ、新芽

標本2 林道沿いの明るい林縁に生育

ミドリベニシダ Dryopteris erythrosora f. viridisora

オシダ科 オシダ属

乾燥気味の山の崖や岩場、山の谷よりも尾根側に多く生育。ベニシダとは混生することもあるが住み分けてもいる面もみられる。観察会でも谷部のスギ植林地内にも見られたが、上部を樹冠で覆われた乾燥気味の崖や山の尾根側でよく見られた。

春の芽立ちの時期は新葉が淡緑色ですぐにそれとわかるが、この季節以外では、鱗片の色形以外では見分けることが難しく、生育すると考えられる環境(乾燥気味の岩が露出する崖や尾根)で、明るくやや幅のある披針形の鱗片をつけた株を探せばミドリベニシダと思われる。その場ですぐに確認できないもどかしさがあるので、できるだけ身近な場所で候補のミドリベニシダを見つけておいて春先に確認することが良いと思われる。

外観はベニシダとよく似て区別が難しいが、新芽や包膜は淡い緑色(成長すると深緑色でベニシダと区別できない)。ベニシダは一般に黒褐色披針形の鱗片をつけるが、ミドリベニシダは葉柄には開出気味に直線的なやや幅のある明るい褐色の披針形の鱗片をつける。胞子のう群のつく位置はベニシダと同じくやや中肋寄りだが、包膜は紅色を帯びず淡緑色。

①ミドリベニシダの新葉

②崖に群生するミドリベニシダ。(群生の中に少数だがベニシダも混ざっていた。)

⑦ミドリベニシダ、若草色の新葉

⑧ミドリベニシダ、包膜は白っぽい淡緑色

ミヤマイタチシダ Dryopteris sabaei

オシダ科 オシダ属

両側の山が迫った清流沿いでウエットな空気に包まれた林床では、キジノオシダ、オオキジノオの群生と共にミヤマイタチシダが群生していた。

①渓谷沿い急斜面の林床に群生するミヤマイタチシ

ホオノカワシダ Dryopteris shikokiana

オシダ科 オシダ属

ウエットな空気に包まれたオーバーハングした岩壁に生育。大きな葉は1mを超える。

①水しぶきがかかるようなウエットな空気に包まれた岩壁に生育するホオノカワシダ

②水しぶきがかかるようなウエットな空気に包まれた岩壁に生育するホオノカワシダ

⑥ホオノカワシダ、羽片

⑦ホオノカワシダ、胞子のう群

ウラボシのなかま

ノキシノブ、フジノキシノブと思われる株、クロノキシノブ、マメヅタ、クリハラン、ビロードシダなどが見られました。

ビロードシダ Pyrrosia linearifolia

ウラボシ科 ヒトツバ属

渓流に差し渡すように伸びた枝から葉が垂れ下がるようにしてついていた。

①川の上に張り出している樹幹に着生するビロウドシダ