三峰川へ行く前日、少し時間があったので数名の方と八ヶ岳 川俣川東沢を歩きました。渓谷両側の高い岩壁が迫った渓谷は静しくホソイノデやオオメシダ、ヒメスギランなど温帯高地のシダの宝庫でした。良い自然が保たれるように、歩かれる方はシダは見るだけにしていただければありがたいです。

アオハリガネワラビ Thelypteris japonica f. formosa

ヒメシダ科 オオハシゴシダ属

ハリガネワラビに大変よく似ているシダ。似ている点は①葉の形はハリガネワラビと同じで楕円状披針形。②胞子のう群は裂片の辺縁寄りにつく。③1つの株からたくさんの葉を叢生している。違う点は①葉柄は大株でもハリガネワラビよりも細く色は淡いえんじ色を帯びた薄緑色、②中軸にはわずかに毛が生える~ほとんど毛が生えていない。③包膜上の毛は少ない。④胞子の形状が異なる。

川俣川東沢では上部を夏緑広葉樹の樹冠が厚く覆い、15~20mほぼ垂直に切り立った薄暗く高い岩壁にまばらに点在して生育。地質にもよるのかもしれないが川俣川東沢の岩壁ではまだイワハリガネワラビを見ていない。イワハリガネワラビの特徴は①葉柄は淡緑色、②葉の形は長方形っぽい披針形、③胞子のう群は裂片の中肋と辺縁の中間につき辺縁寄りにつくことはない。④包膜上には少数の毛と小粒状の突起がある

①アオハリガネワラビ、羽片表側

②アオハリガネワラビ、羽片裏側

3回羽状全裂の大形ミヤマシダの仲間

メシダ科 ノコギリシダ属

3回羽状全裂の大形ミヤマシダの仲間。深い渓谷の中、ホソイノデやオオメシダなどが生育する冷涼な環境に生育。包膜の辺縁は鋸歯がある。ミヤマシダは川俣川ではやや下流の開けた明るい渓流沿いで群生している。

渓谷の底、苔むした岩が堆積したところに生育。葉の大きさは70~80㎝。3回羽状複葉~全裂。裂片は中裂する。南アルプス北部でも標高1200~1500mあたり(広河原周辺)ではミヤマシダが生育し、標高2500m付近(大樺沢二股)では大形3回羽状のミヤマシダの仲間が観察されている。

参考:キタノミヤマシダ南アルプス釜無山

渓谷の底の苔むした岩の堆積地に生育する3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間

①渓谷の底の苔むした岩の堆積地に生育する3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間

②3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間、葉柄

①3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間、葉身下部羽片

②3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間、最下羽片の小羽片

①3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間、胞子のう群

②3回羽状全裂大形ミヤマシダの仲間、包膜

トヨグチイノデ Polystichum ohmurae

オシダ科 イノデ属

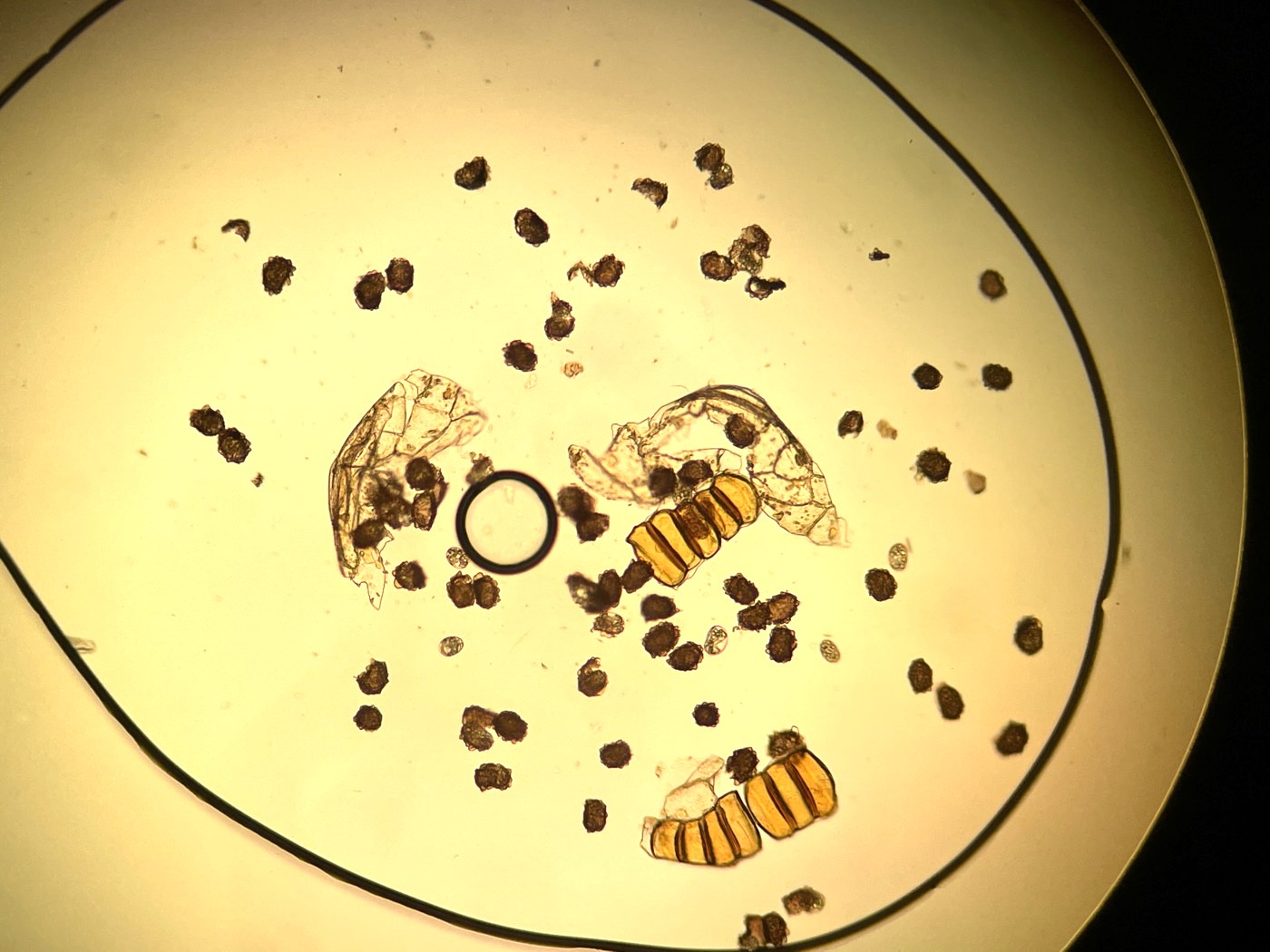

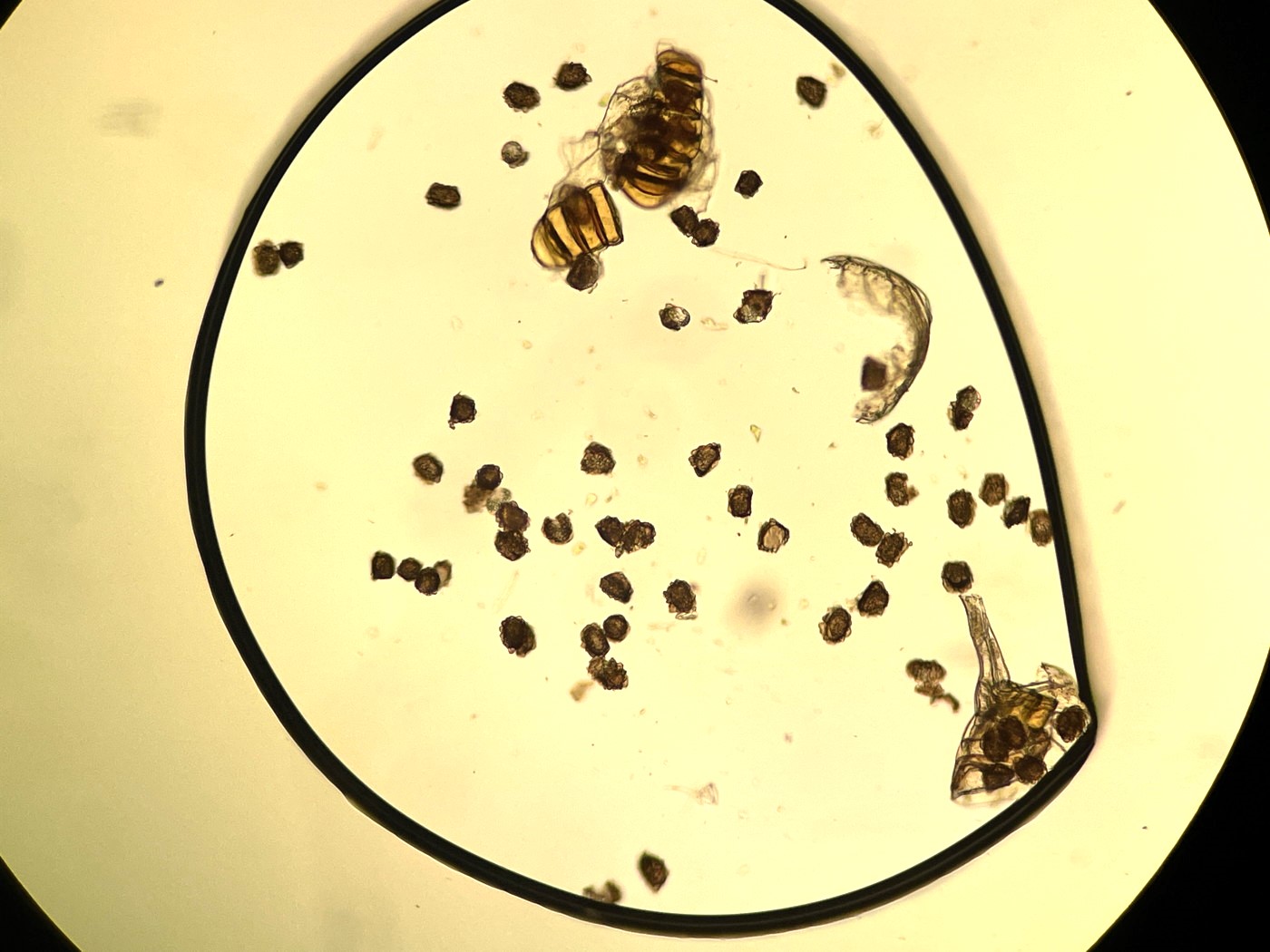

樹木に覆われた渓谷の下方、苔むした大小の岩や岩屑が堆積したところにホソイノデやイワシロイノデ、ツヤナシイノデなどと共に生育。葉身下部がよく短縮していたのでホソイノデとの雑種かと思ったが、胞子は正常であった。

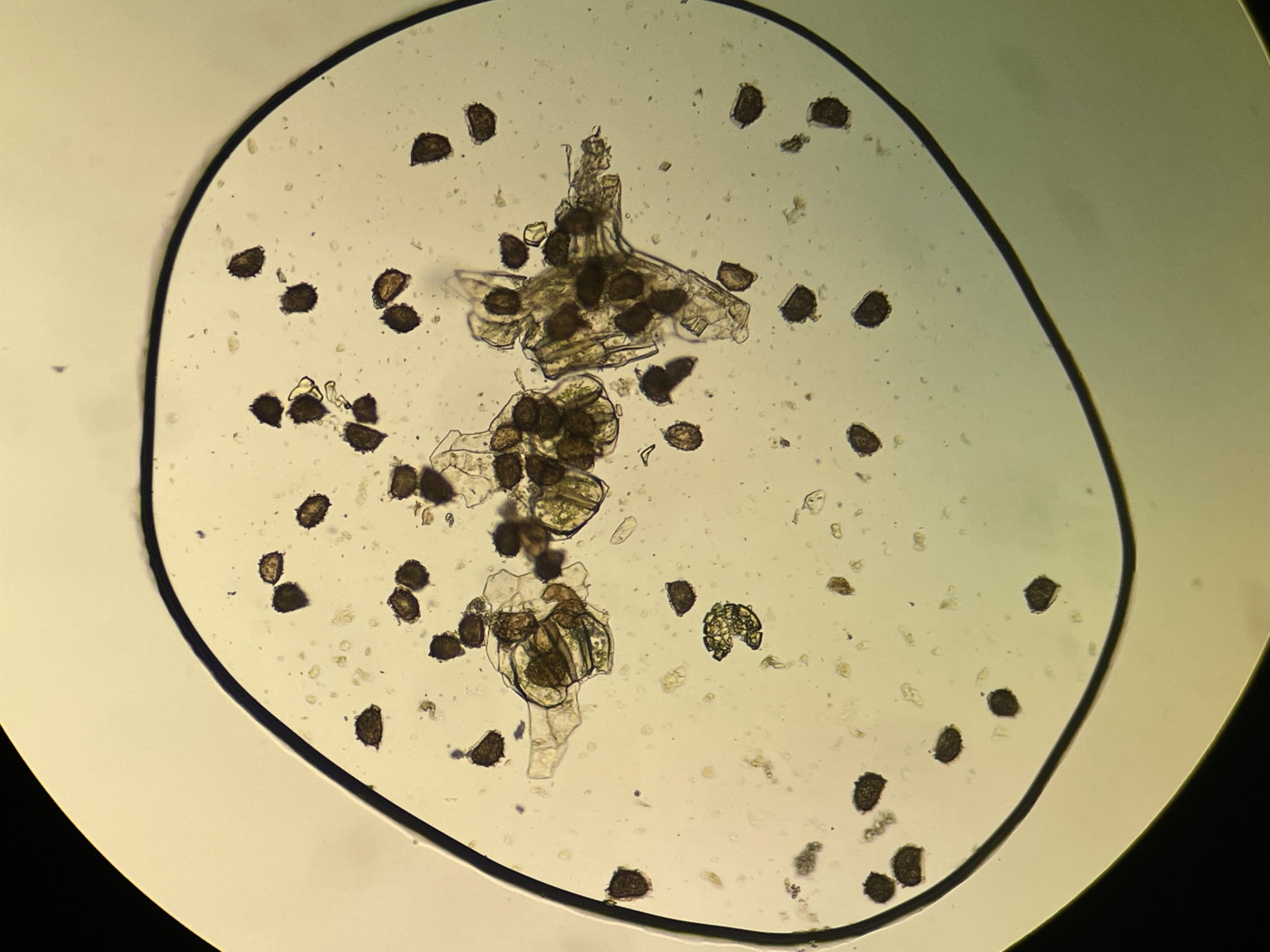

苔むした大小の岩や岩屑が堆積した斜面に生育するトヨグチイノデ

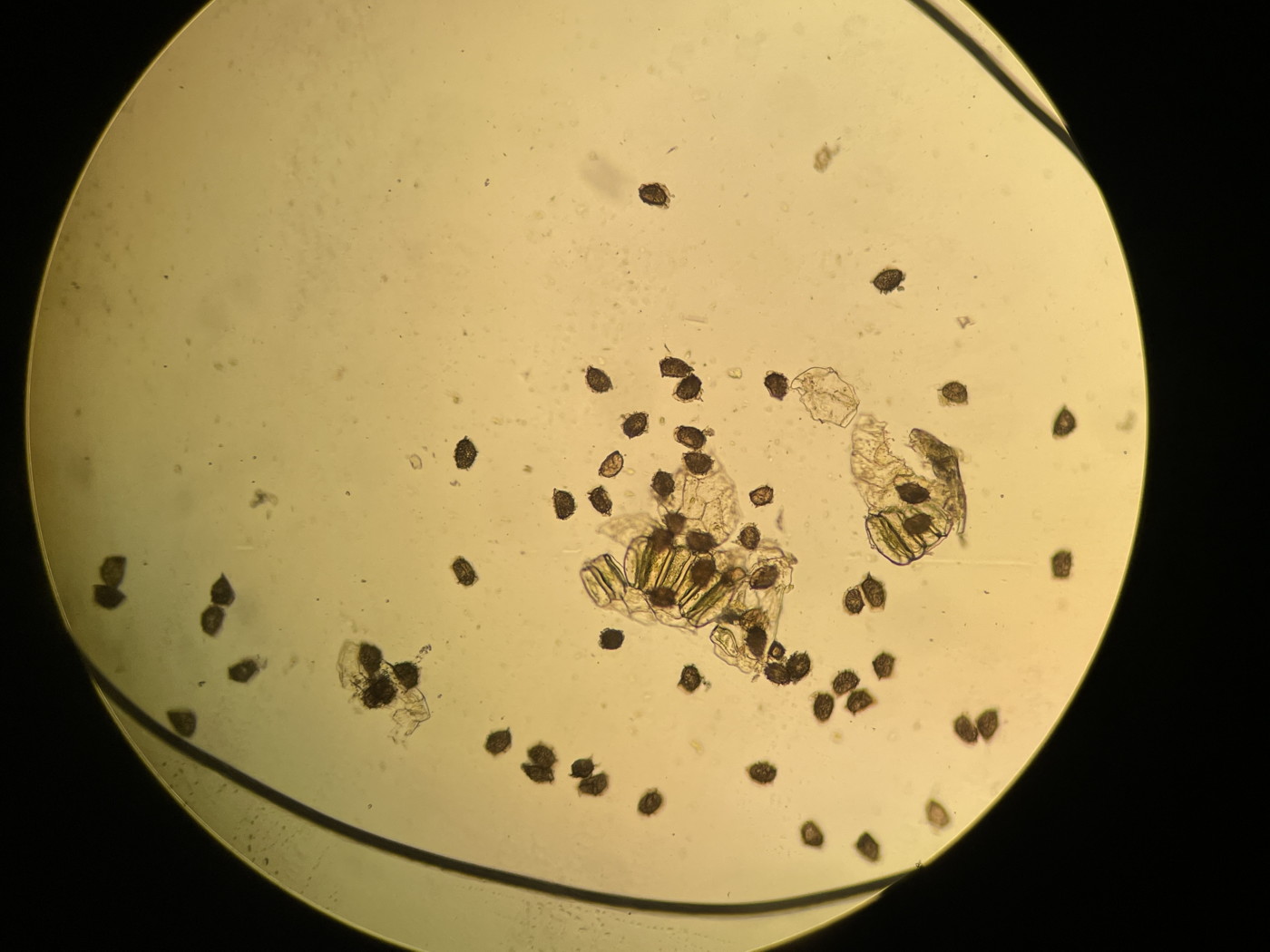

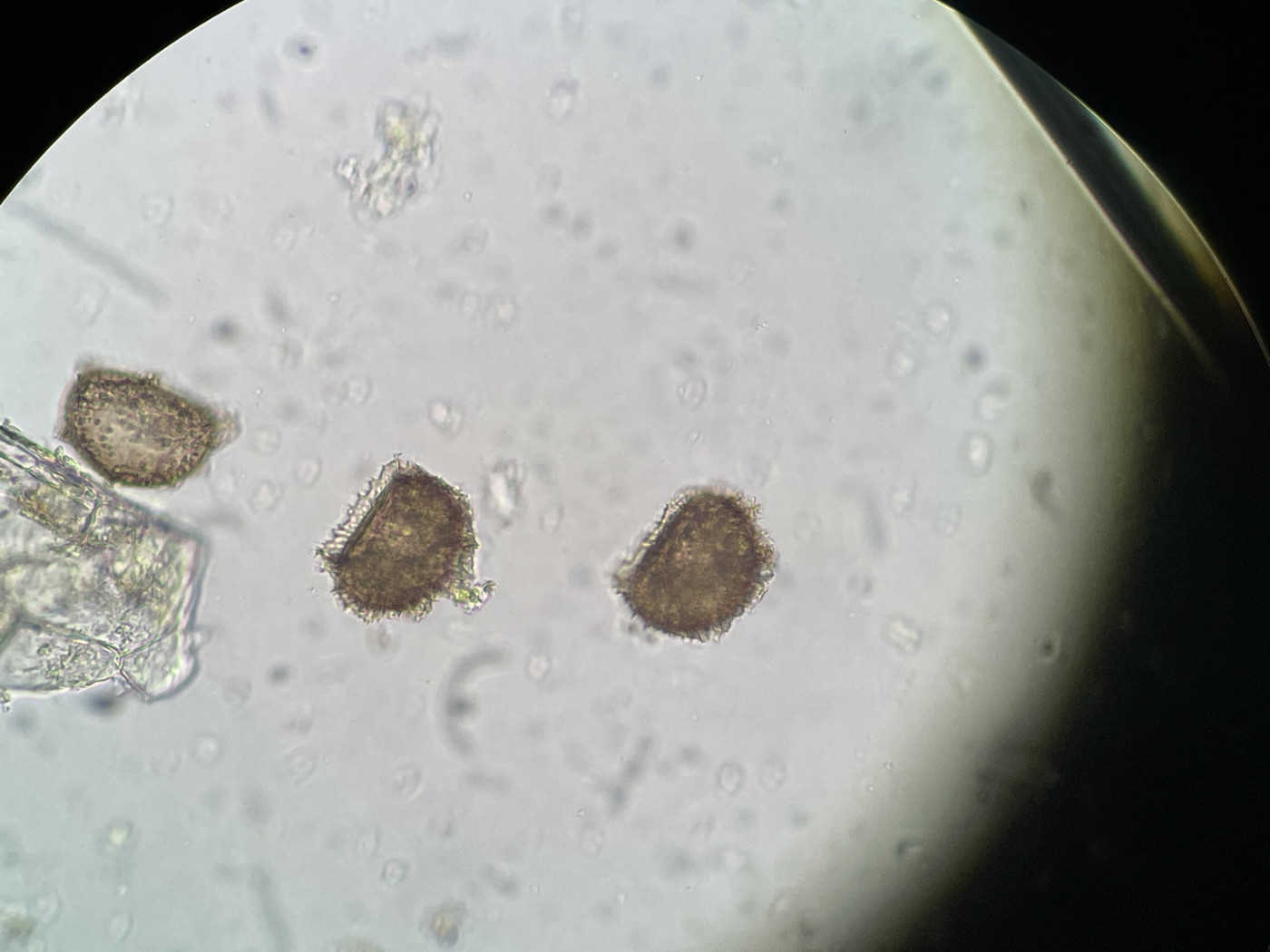

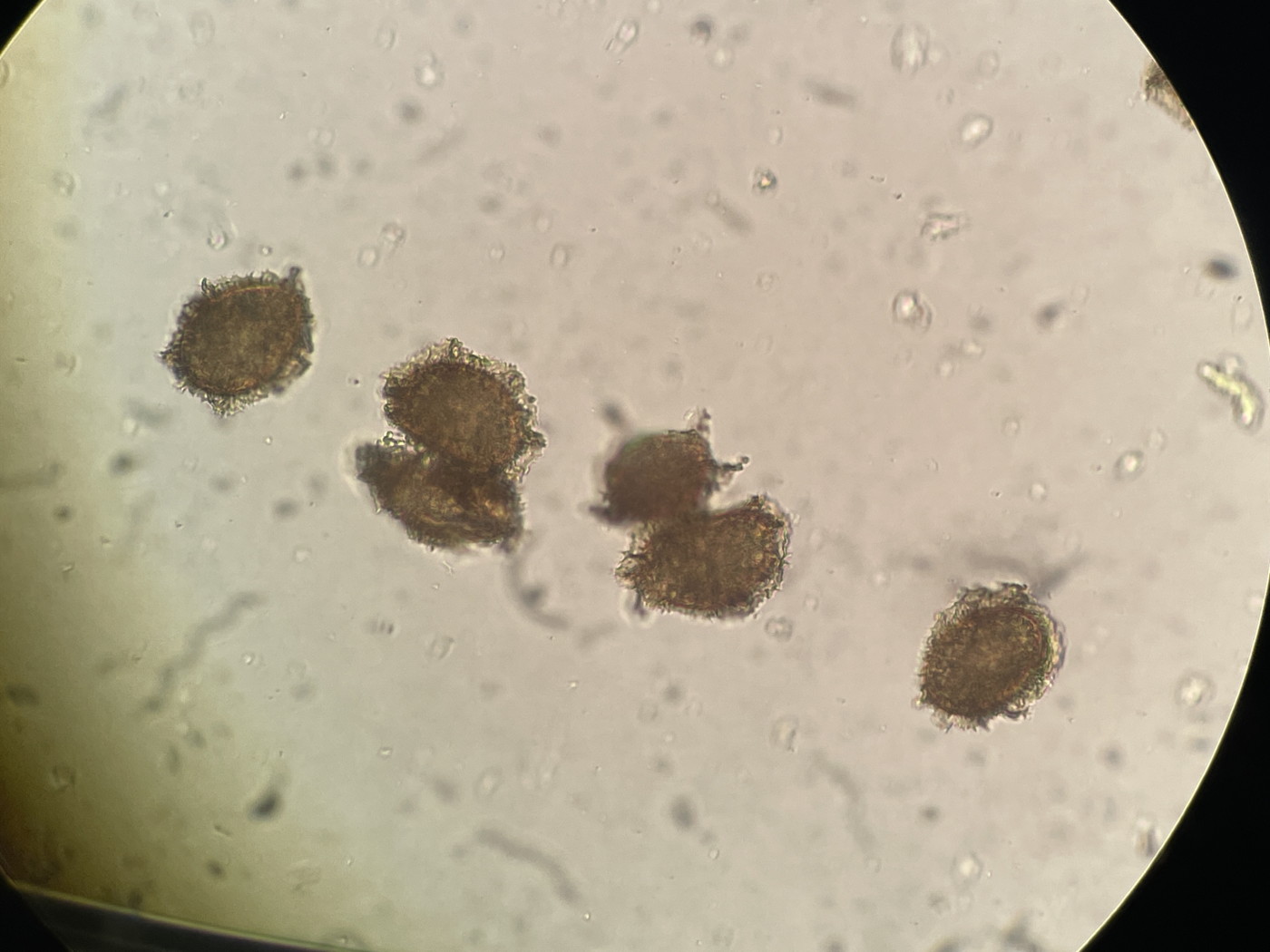

①トヨグチイノデ、1つの胞子のうを壊したようす

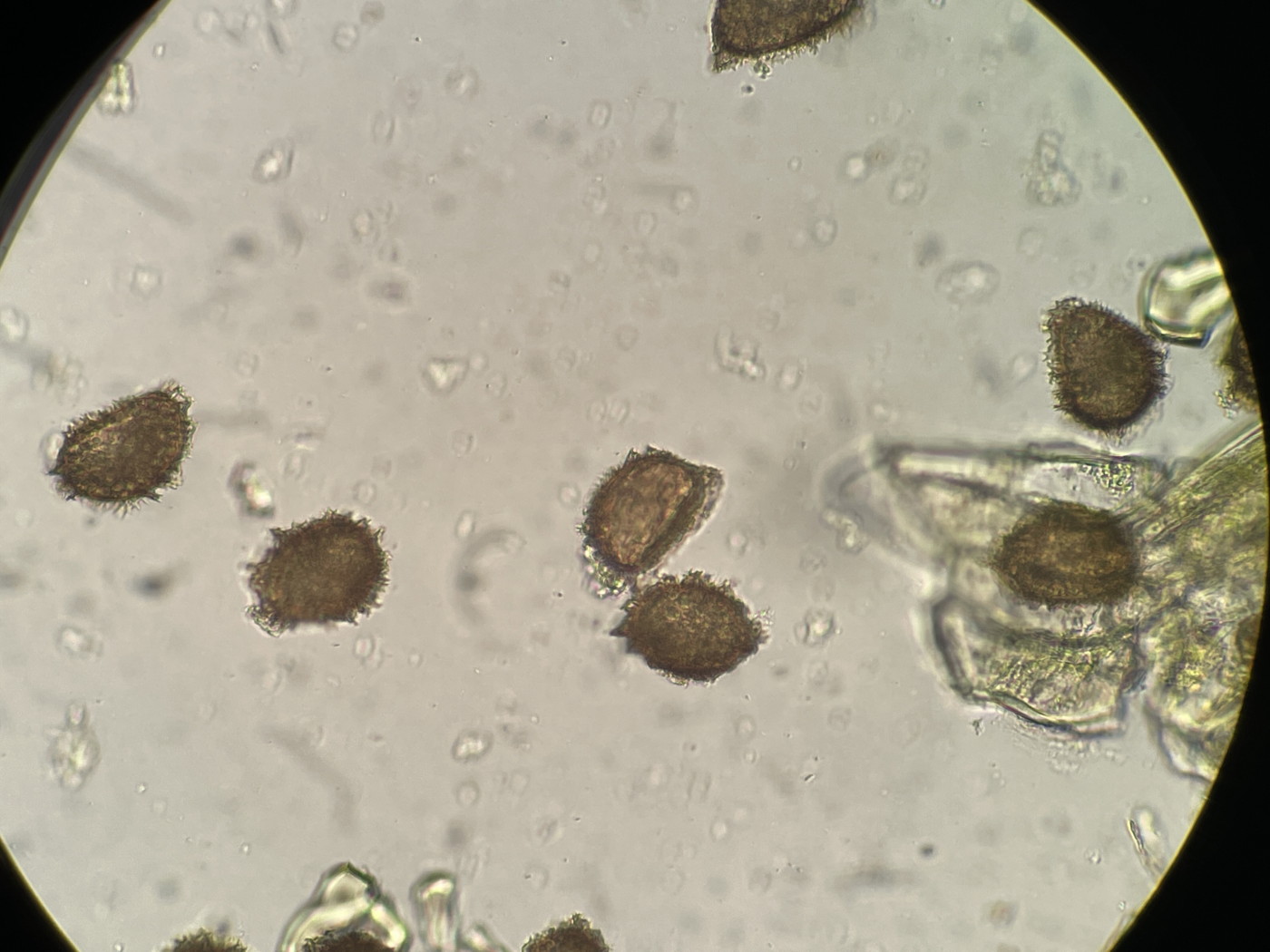

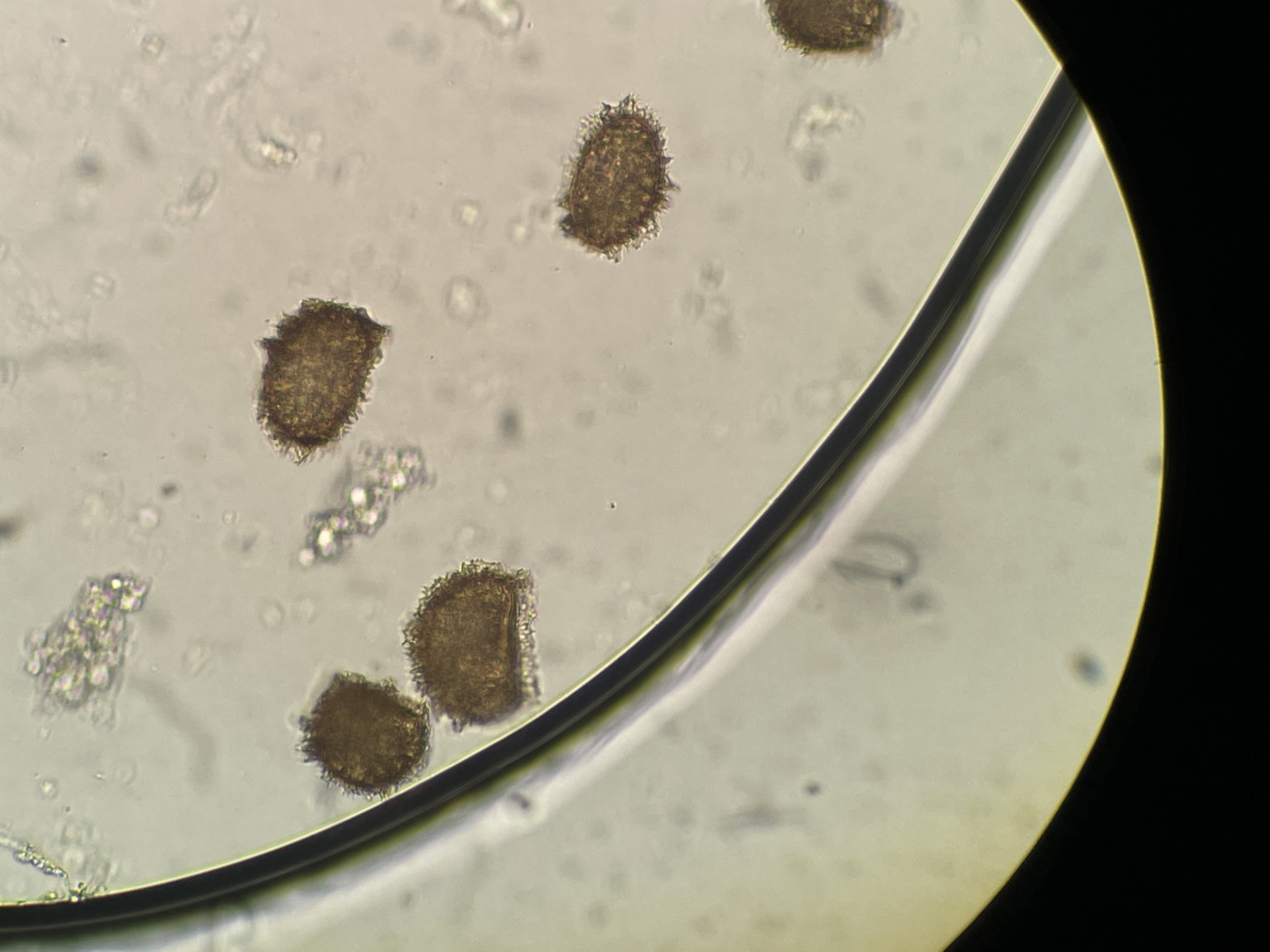

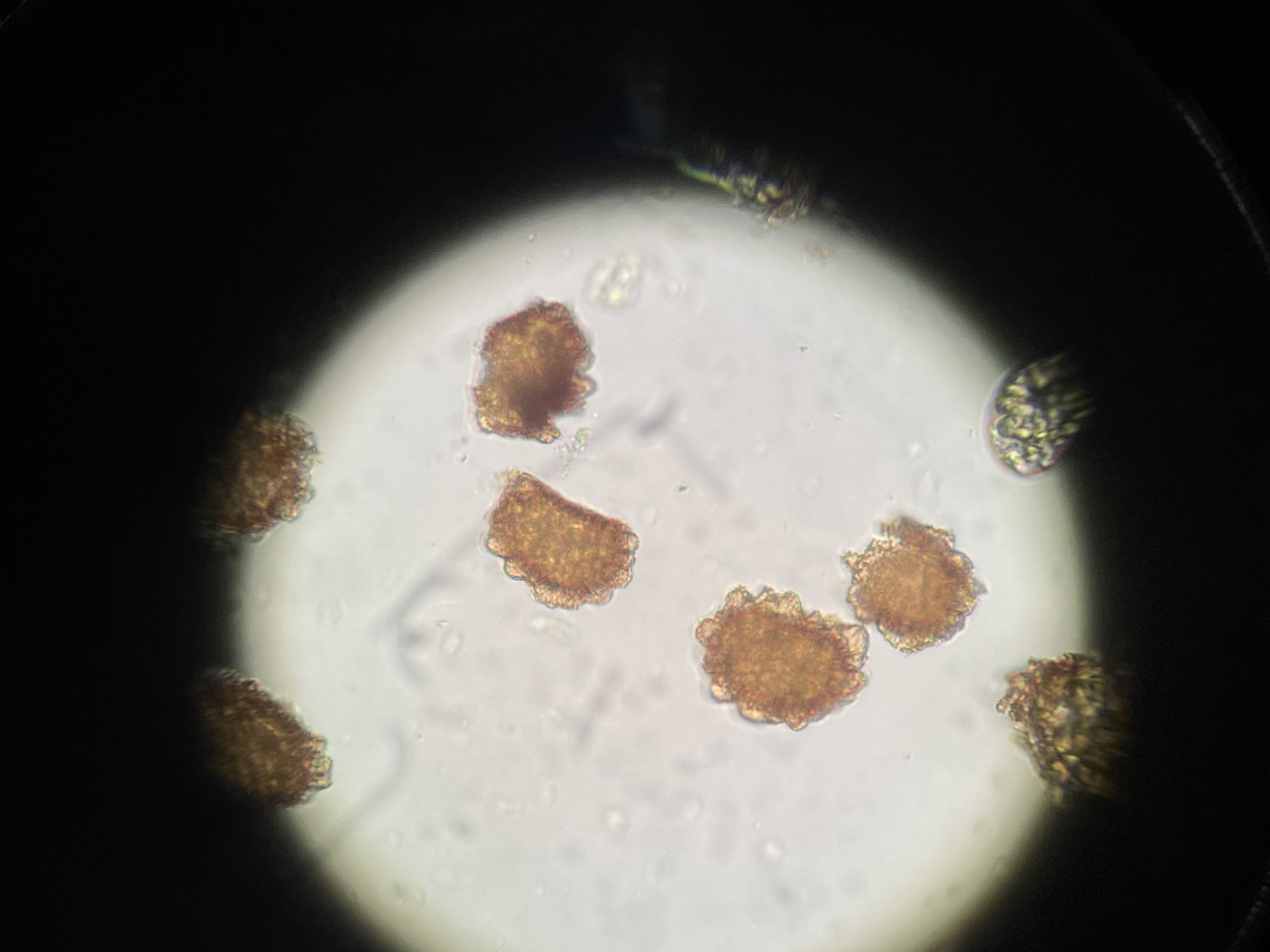

②トヨグチイノデ、胞子表面